目次

かつてはゲームなどエンタメ用途での活用が一般的だったVR(バーチャル・リアリティ)技術ですが、ここ数年で、ビジネスシーンや医療、教育など、さまざまな領域での活用が加速度的に進んでいます。

そのなかでも、福祉の領域では介護や相談・援助業務、リハビリなど、さまざまなケースに応じたVRならではのソリューションが、国内外で展開されています。

本記事では、まずはVR活用が期待される福祉領域について説明した後に、それぞれの領域で実際に展開されているサービス9事例をご紹介していきます。

なお、VRについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

VRの活用が期待される福祉3領域

福祉とひと言で言っても、その領域は多岐にわたります。ここでは、VRの活用が期待される代表的な福祉領域について、その概要や課題を見ていきましょう。

介護

ひとりでは日常生活を送るのが困難な人に対して、生活全般の支援をする行為が介護です。

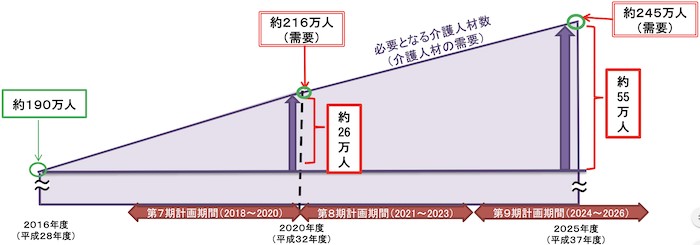

特に高齢者については、約800万人にものぼる団塊世代(1947~1949年の第一次ベビーブームに生まれた人たち)が75歳以上の後期高齢者に達して各種社会保障費が急増し、介護人材が圧倒的に不足する問題、いわゆる「2025年問題」が喫緊の課題になっています。以下の図のとおり、2025年時点で約55万人の介護人材が、来るべき介護需要に満たないと推定されている状況です。

介護にはさまざまな専門家が携わることになりますが、一般的には介護福祉士やケアマネジャー、ホームヘルパーなどが主体となって対応にあたることになります。

相談・援助

地域には、さまざまな支援を必要とする人がいます。たとえば、児童・家庭福祉領域における相談・援助としては、以下のような施設がサービスを提供しています。

- 児童福祉施設

- 児童相談所

- 発達障害者支援センター

- 更生施設

- 婦人相談所

- 婦人保護施設 etc…

また、障害者福祉領域においては、以下のような施設が設けられています。

- 障害者支援施設

- 精神保健福祉センター

- 地域活動支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

- 知的障害者更生相談所

- 障害者職業センター etc…

このように多岐にわたる施設型相談・援助業務では、介護と同様、担い手の不足が課題となっており、相談者一人ひとりに対する適切な相談、援助、および調整業務が、次第に難しくなっている状況であると言えます。

リハビリテーション

3つ目はリハビリテーション(以下、リハビリ)です。リハビリとは、単に病院で行われる機能訓練を示すのではなく、事故や怪我、病気などの理由でなにかしらの障害をもった人が、できる限りもとの社会生活を取り戻すために行われる福祉支援のことを指します。

具体的には、理学療法士や作業療法士、視覚訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、医療ソーシャルワーカーなど、各専門家が対応する領域となります。

この領域では人員不足はもとより、コロナ禍において、非対面での対応の難しさが露呈しました。物理的な支援が必要となる領域であることを前提に、非対面で済む部分はテクノロジーなどを活用して非対面で対応する、といった工夫が必要になってきています。

介護領域で活用されるVR事例

次に、各領域で実際に活用されているVRソリューションの事例を見ていきましょう。まずは介護領域です。

介護技能研修でのVR利用

ヒューマンライフケア株式会社では2017年10月より、VR技術を活用した独自の介護スタッフ研修サービスを開始しました。

一般的な介護現場研修では、OJTを中心に座学研修が組み合わさっているのですが、従来のレジュメを使った座学研修では受け身になりがちなので、育成効果を十分に発揮できないという課題がありました。

同社によるVR研修では、「スピーチ・ロック」と「危険予知訓練」という2つのコンテンツが提供されています。スピーチ・ロックとは「言葉による拘束」とも言われるもので、「ちょっと待って」などの被介護者の行動を制限する言葉を使った場面について、スタッフと被介護者それぞれの視点で体験できます。また危険予知訓練では、360度を見渡せるVRの特性を活かして、介護現場のフロアを見渡しながら、危険が発生しそうな場所を探して事故を予防するという内容になっています。

専門学校で介護福祉士の仕事をVR体験

東京福祉保育専門学校では、自宅にいながらオープンキャンパスに参加できる「スマホ de オープンキャンパス」にて、保育士や介護福祉士の仕事を仮想体験できるVRコンテンツを提供しています。

具体的には、保育園や介護施設で、同校の卒業生らが働いている様子をおさめたVRコンテンツになっており、個別にVR-HMDを使うことで、その場にいるような臨場感で仕事内容をチャックすることができます。

※上記YouTube動画のとおり、スマホのみでも360°動画として確認可能

認知症をVRで仮想体験

高齢者住宅事業や有料老人ホーム事業を手がける株式会社シルバーウッドでは、認知症の中核症状を一人称で体験できるサービス「VR認知症」を提供しています。

複数の認知症の症状を、VR-HMD装着のうえ本人視点で体験し、気づきを得る内容となっています。具体的には、レビー小体型認知症にみられる「幻視」世界の体験や、認知症への「無意識の偏見」に気づくような内容が複数用意されています。

コンテンツが入ったVR機器をレンタルしたり、オンライン/オフラインを問わず体験会を実施するなどしてサービス提供されています。

介護事業者を通じてVRオンライン旅行を提供

SI事業を展開するNECソリューションイノベータ株式会社では、エムダブルエス日高、シアン、ハコスコ、トータルブレインケアの4社とともに、高齢者向けのオンライン旅行サービスの開発を進めています。

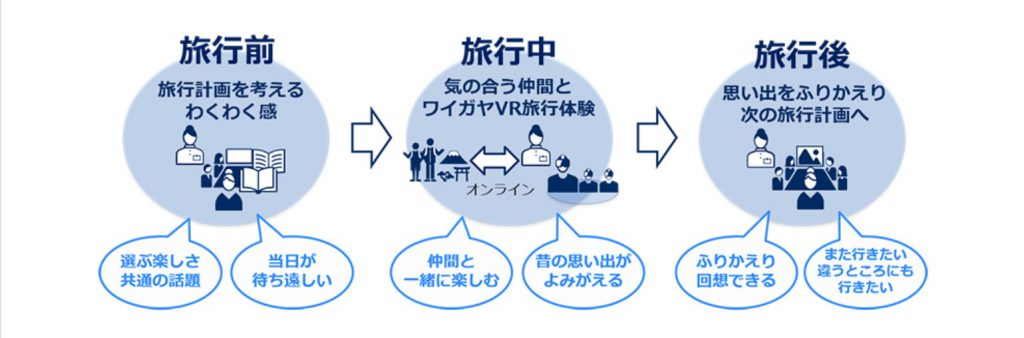

具体的には、高齢者や認知症患者向けの保険外サービスとして、介護事業者の介護スタッフによるサービスのもとで、旅行計画から旅行後の振り返りまでの旅行体験をVRで提供するというものです。システムサイドで用意されたツアーガイドの案内に沿って、オンライン上で旅先を散策するプログラムを、介護施設内で実施していくことになります。

なお、こちらは2020年10月に、経済産業省「サービス産業強化事業費補助金(認知症共生社会に向けた製品・サービスの効果検証事業)」への採択が発表されています。

相談・援助領域で活用されるVR事例

次に、相談・援助領域でのVR活用事例を見ていきましょう。

児童福祉のケースワーカー育成でVRを活用

世界120以上の国の企業を顧客にもつグローバル・コンサルティングファームのアクセンチュアでは、VRによる体験型学習プラットフォーム「Accenture Virtual Experience Solution(AVEnueS)」を提供しています。

具体的には、ケースワーカーが相談・援助を行うにあたって日々対峙する相手のさまざまな兆候や、児童虐待のサイン、家庭環境の複雑さなど、正しい対処ができるための認知・理解に向けた人材育成を支援するコンテンツを提供しています。

なお、同社によると児童福祉のケースワーカー育成はAVEnueS活用の第一歩にすぎず、中長期的には教師や警察官、カウンセラーなど、市民と関わりのある福祉サービス分野全体に展開していく想定とのことです。

発達障害支援施設向けVRトレーニング

VR × AIによる高精度なVRソリューションを開発・提供する株式会社ジョリー・グッドでは、発達障害支援施設向けVRサービス「emou(エモウ)」を展開しています。

学齢期編・思春期編・就活編・就労編(仕事体験)という違う年代ごとに、問題解決・自己表現・他者視点という3つの角度からのVRコンテンツが用意されており、それぞれ視線把握とストーリー分岐で利用者の特性を把握しながら、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を進めていけるように設計されています。

もちろん、受講記録は一括管理されており、保護者との連携も可能なので、支援者・利用者・保護者の3者によるシームレスな支援を享受できる点が特徴となっています。

自閉症をVRで仮想体験

発達障害のある人を支援するために必要な知識・技術をもつ「発達障害支援アドバイザー」を育成する一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会では、自閉症の子どもの見ている世界を再現した「自閉症体験VR」サービスを提供しています。

こちらは体験会の実施を提供するもので、本編の長さは約5分。VR-HMDを使って、一人称視点から自閉症の子どもを疑似体験できるようになっています。

リハビリ領域で活用されるVR事例

最後に、リハビリ領域でのVR活用事例を見ていきましょう。

VR動画を見ながら足こぎペダルで仮想散歩

VRおよびARソフトの開発ソリューションを展開するsilvereye株式会社では、ADL(日常生活動作)の回復に取り入れられている下肢トレーニングを、VRを使って効果的に進めるリハビリVRキット「RehaVR」を提供しています。

具体的には、散歩や旅行といったリハビリを気軽に低負担で高齢者に体験してもらえるように、VR-HMDと足こぎペダル、およびタブレットPCを組み合わせた仕様となっています。ペダルに実装されたコントローラーの情報をもとにPCの画面が遷移し、各地の観光都市や自然の景色、秋田犬との散歩など、さまざまな地域やシチュエーションでのリハビリを楽しめるように工夫されています。

また利用者は、椅子に座りながらリハビリを進めることができるため、転倒リスクの予防にもなります。

恐怖症の症状を改善するVR曝露療法ソフト

米国のVirtually Better社では、高所や虫など、さまざまな恐怖症の症状を改善するVR曝露療法(VRET)ソフト「Phobias Suite」を提供しています。

利用者はVR-HMDを装着することで、現実世界の制約を受けないさまざまなシナリオを通じて、以下の恐怖症に対応したVRETを享受できます。(2021年4月末時点での対応一覧)

- 飛行機恐怖症

- 高所恐怖症

- 橋に対する恐怖

- 人前で話すことへの恐怖

- 嵐や災害に対する恐怖

- 暗闇への恐怖

- 犬恐怖症

- 蜘蛛への恐怖

- ゴキブリへの恐怖

ニューノーマルだからこそ福祉 × VRはますます重要に

以上のとおり、VR技術はさまざまな福祉領域において、官民連携する形で積極的に活用されています。特に国内事例においては、課題先進国である日本だからこそ、利用者の視点に立った仕様で設計されたサービスが多く展開されている印象です。

ニューノーマルによる非対面社会が加速するだろうからこそ、VRを使ったソリューションの検討が、これからますます重要になってくるのではないでしょうか。

なお、ニューノーマルにおけるVR/ARの活用については、以下の記事もご参照ください。