目次

関連リンク:「脱Excel」に関する記事一覧

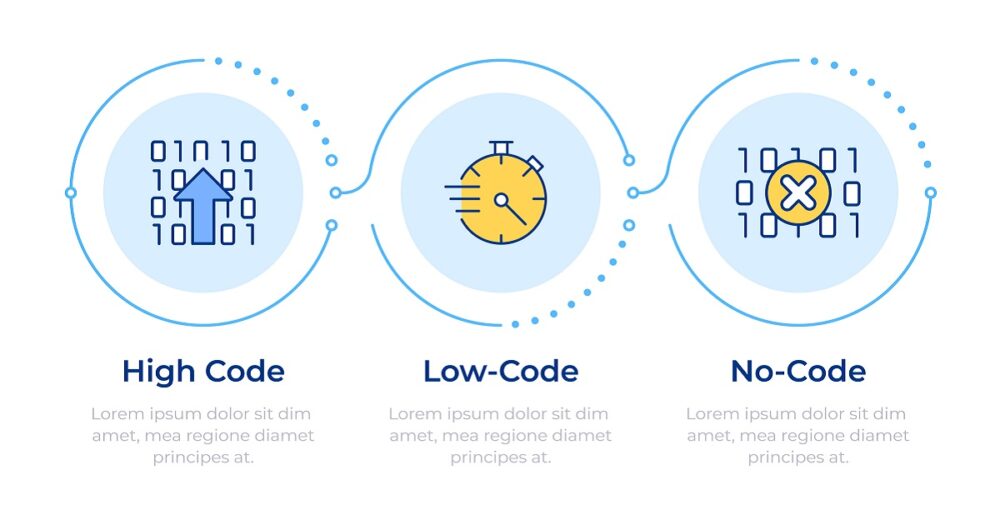

ノーコード・ローコード開発とは

ノーコード・ローコード開発は、従来のプログラミングによるシステム開発とは異なる、視覚的なインターフェースを活用した新しい開発手法です。

ノーコード開発の定義と特徴

ノーコード開発とは、プログラミング言語のコードを一切書かずにアプリケーションを構築できる開発手法です。ドラッグ&ドロップやビジュアルエディタを使って画面設計やワークフロー設定を行うため、ITの専門知識がない現場担当者でもシステム開発が可能になります。製造業の品質管理部門では、検査データの入力フォームや不良品の記録システムなどをノーコードツールで構築する事例が増えています。

ノーコードツールは事前に用意されたテンプレートやコンポーネントを組み合わせることで、短期間でのシステム構築を実現します。

ローコード開発の定義と特徴

ローコード開発は、最小限のコーディングでアプリケーションを開発する手法です。ノーコードと異なり、必要に応じてカスタムコードを追加できるため、より複雑な業務要件にも対応できます。製造業の生産管理システムでは、基本機能はビジュアル開発で構築し、特殊な計算ロジックや外部システム連携部分のみコーディングするといった使い方が一般的です。

開発者はビジュアルモデリングで全体構造を設計しながら、必要な箇所でJavaScriptやC#などのコードを記述することで、柔軟性と開発スピードを両立させています。

ノーコードとローコードの違い

ノーコードとローコードの主な違いは、カスタマイズ性と対応できる業務の複雑さにあります。ノーコードは完全にコード不要で誰でも開発できる一方、プラットフォームの機能範囲内でしか開発できません。ローコードは一定のプログラミングスキルが必要ですが、高度なカスタマイズや複雑なビジネスロジックの実装が可能です。

製造業での使い分けとしては、部門単位の簡易的な管理システムや報告書作成ツールにはノーコードが適しています。一方、全社的な基幹システムや複数システムとの連携が必要な大規模プロジェクトにはローコードが選ばれる傾向にあります。両者とも従来のスクラッチ開発と比較して開発期間を大幅に短縮できる点は共通しています。

| 比較項目 | ノーコード | ローコード |

|---|---|---|

| 開発者の要件 | プログラミング知識不要 | 基本的なプログラミング知識が必要 |

| カスタマイズ性 | プラットフォームの機能範囲内 | コーディングによる高度なカスタマイズ可 |

| 開発スピード | 非常に速い(数日~数週間) | 速い(数週間~数ヶ月) |

| 適用業務 | 部門単位の簡易システム | 全社規模の複雑なシステム |

| 保守性 | プラットフォーム依存度が高い | 標準技術との併用で柔軟性あり |

従来型開発手法との比較

ノーコード・ローコード開発を正しく評価するためには、従来から使われてきた他の開発手法との違いを理解することが不可欠です。ここでは製造業で採用されることの多い4つの開発手法と比較していきます。

スクラッチ開発との違い

スクラッチ開発とは、ゼロからプログラミング言語を用いてシステムを構築する完全なカスタム開発です。Java、C#、Pythonなどの言語を使い、要件定義から設計、実装、テストまで全工程を人手で行うため、開発期間は最低でも数ヶ月、大規模システムでは数年を要します。製造業の基幹システムである生産管理システムや品質管理システムの多くは、このスクラッチ開発で構築されてきました。

スクラッチ開発の最大の利点は、企業固有の業務プロセスを完全に反映できる点です。製造現場特有の複雑な工程管理や品質検査ルール、特殊な計算ロジックなども制約なく実装できます。しかし開発コストは数千万円から数億円規模になることが多く、完成後の保守・改修にも専門的な技術者が継続的に必要となります。

ノーコード・ローコードとの最大の違いは開発スピードとコストです。スクラッチ開発では要件変更が発生すると設計からやり直しになることも多く、柔軟性に欠ける面があります。一方、ノーコード・ローコードでは視覚的な設計変更が容易で、試行錯誤を重ねながら最適なシステムを構築できます。ただしスクラッチ開発は完全にカスタマイズできるため、極めて特殊な要件や他に類を見ない独自システムには今でも有効な選択肢です。

業務パッケージとの違い

業務パッケージは、特定の業務領域に特化した既製のソフトウェア製品です。製造業向けには、生産管理パッケージ、品質管理パッケージ、在庫管理パッケージなど多様な製品が存在します。

業務パッケージの導入では、自社の業務プロセスをパッケージの標準機能に合わせる「フィット&ギャップ分析」が重要となります。完全に自社の業務に合致することは稀で、一定の業務変更とカスタマイズ開発を組み合わせて導入するのが一般的です。ノーコード・ローコードとの違いは、柔軟性と導入スピードにあります。業務パッケージは業界標準のベストプラクティスが組み込まれている反面、自社特有のプロセスへの対応には限界があります。ノーコード・ローコードは自社の業務に完全に合わせたシステムを短期間で構築できるため、パッケージでは対応しきれない部門固有のニーズに応える手段として注目されています。両者を組み合わせ、基幹業務はパッケージで、周辺業務はノーコード・ローコードで対応する企業も増えています。

RPAとの違い

RPA(Robotic Process Automation)は、既存のアプリケーションやシステムの操作を自動化する技術です。人間が行うマウスクリックやキーボード入力などの定型作業をソフトウェアロボットが再現することで、業務効率化を実現します。製造業では、複数システム間のデータ転記作業や定期的なレポート作成、受発注処理の自動化などに活用されています。

RPAとノーコード・ローコードの根本的な違いは、その目的と機能にあります。RPAは既存システムの「つなぎ役」として動作し、システム間の連携や反復作業の自動化に特化しています。一方、ノーコード・ローコードは新しいアプリケーションそのものを構築する開発ツールです。RPAはデータ入力の自動化はできますが、データを管理・分析する機能は持ちません。

製造業での使い分けとしては、既存の基幹システムを残したまま作業効率を上げたい場合にはRPAが適しています。例えば、生産管理システムから品質管理システムへのデータ転記を自動化するケースです。一方、既存システムでは対応できない新しい業務フローを作りたい場合や、データを一元管理する新システムが必要な場合には、ノーコード・ローコードが適切です。近年では両者を組み合わせ、ノーコード・ローコードで構築したシステムの一部処理をRPAで自動化する事例も見られます。

Excelマクロ・VBAとの違い

Excelマクロ・VBAは、製造業の現場で最も広く使われている簡易的な業務自動化ツールです。品質データの集計、生産実績の分析、検査結果のレポート作成など、多くの製造現場でExcelベースの管理が行われています。VBA(Visual Basic for Applications)を使えば、複雑な計算処理や自動化も可能です。

Excelマクロ・VBAの最大の利点は、導入コストがゼロで、多くの社員が基本操作を習得している点です。しかし個人が作成したマクロが属人化し、担当者の異動や退職でメンテナンスできなくなる「ブラックボックス化」が深刻な問題となっています。また複数人での同時編集が困難で、データの最新性管理やバージョン管理にも課題があります。

ノーコード・ローコードはこれらの課題を解決します。クラウドベースで複数ユーザーがリアルタイムにデータを共有でき、アクセス権限の管理も容易です。システムの構造が可視化されているため属人化のリスクも低く、後任者への引き継ぎもスムーズです。Excelマクロで管理していた業務をノーコード・ローコードに移行することで、データの一元管理と業務の標準化を実現できます。ただしExcelの柔軟な表計算機能は依然として強力なため、簡易的な分析作業にはExcelを使い、データ管理と業務フローにはノーコード・ローコードを使うという使い分けが現実的です。

| 開発手法 | 開発期間 | コスト規模 | カスタマイズ性 | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| スクラッチ開発 | 数ヶ月~数年 | 数千万~数億円 | 完全自由 | 独自性の高い基幹システム |

| 業務パッケージ | 半年~2年 | 数千万~数億円 | 制限あり | 標準業務プロセスの実現 |

| RPA | 数週間~数ヶ月 | 数百万~数千万円 | 操作の自動化のみ | 既存システム間の連携、 定型作業 |

| Excelマクロ・VBA | 数日~数週間 | ほぼゼロ | Excel機能範囲内 | 個人・部門レベルの 簡易管理 |

| ノーコード・ローコード | 数週間~数ヶ月 | 数百万~数千万円 | 中~高 | 部門システムから 全社システムまで |

ノーコード・ローコード導入のメリット

ノーコード・ローコード開発プラットフォームの導入は、製造業の大企業にとって多面的なメリットをもたらします。開発効率の向上だけでなく、組織全体のデジタル化推進においても重要な役割を果たします。

開発期間の大幅短縮

ノーコード・ローコード最大のメリットは、圧倒的な開発スピードです。従来のスクラッチ開発で1年かかっていたシステムを、数週間から数ヶ月で構築できるケースが多いです。製造業の現場では、市場環境の変化や生産体制の変更に素早く対応する必要があり、この開発スピードは大きな競争優位性となります。

開発期間短縮の要因は、コーディング作業の削減だけではありません。事前に用意された豊富なテンプレートやコンポーネントを活用することで、画面設計やデータベース設計の時間も大幅に削減できます。また視覚的な開発環境により、設計と実装の境界が曖昧になり、プロトタイプをベースに改善を重ねながら開発を進める「アジャイル開発」が自然に実践できます。

開発コストの削減

開発期間の短縮は、そのまま開発コストの削減につながります。システム開発における人件費は総コストの大部分を占めるため、開発期間が半分になれば人件費も概ね半減します。さらにノーコード・ローコードでは高度なプログラミングスキルを持つ技術者が不要な工程も多く、人材調達コストの削減にもつながります。

大規模製造業では、複数のシステム開発プロジェクトが同時並行で進行することが一般的です。ノーコード・ローコードを導入することで、限られたIT人材をより戦略的なプロジェクトに集中させ、定型的なシステム開発は現場部門の担当者が主導できる体制を構築できます。これにより全社的な開発コストの最適化が可能になります。

現場主導の開発とIT部門の負荷軽減

ノーコード・ローコードの導入により、現場部門が自らシステムを構築できる「市民開発者」の育成が可能になります。品質管理部門や生産管理部門の担当者が、業務を最も理解している当事者として直接システム開発に関わることで、要件定義の精度が向上し、IT部門との認識ギャップも解消されます。

この変化はIT部門の負荷軽減にも貢献します。従来、各部門からの小規模なシステム開発要望がIT部門に集中し、対応の遅れや優先順位の調整が課題となっていました。現場部門が自律的に開発できる環境を整えることで、IT部門は全社的なITインフラの整備やセキュリティ対策、高度な技術を要する基幹システムの開発に専念できます。ただしガバナンスの観点から、IT部門による開発ガイドラインの策定や定期的なレビューは依然として重要です。

変化への迅速な対応

製造業を取り巻く環境は急速に変化しています。サプライチェーンの混乱、品質基準の厳格化、新技術の導入、法規制の変更など、さまざまな要因でシステム改修の必要性が生じます。ノーコード・ローコードでは、こうした変化に対する対応スピードが従来開発と比較して圧倒的に速くなります。

画面レイアウトの変更やワークフロー追加などの軽微な改修は、数時間から数日で対応可能です。大規模な機能追加でも、既存の構造を活かしながら段階的に実装できるため、システム全体を停止させることなく改善を続けられます。この柔軟性により、ビジネス環境の変化に対応したシステムの継続的な進化が実現します。

ノーコード・ローコード導入時の注意点

ノーコード・ローコードには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべき制約や注意点も存在します。適切なリスク管理と対策により、これらの課題は軽減できます。

プラットフォーム依存のリスク

ノーコード・ローコードで開発したシステムは、選択したプラットフォームに強く依存します。プラットフォーム提供企業がサービスを終了したり、大幅な価格改定を行ったりした場合、システムの継続利用が困難になるリスクがあります。特に海外ベンダーのプラットフォームでは、日本市場からの撤退可能性も考慮する必要があります。

このリスクを軽減するためには、プラットフォーム選定時に提供企業の財務状況や市場でのポジション、ユーザーコミュニティの規模などを慎重に評価することが重要です。また、データのエクスポート機能やAPI連携の充実度を確認し、必要に応じて他システムへの移行が可能な設計にしておくことも有効です。複数のプラットフォームを併用し、リスクを分散させる戦略を採る企業も増えています。

複雑な要件への対応限界

ノーコード・ローコードは多くの業務要件に対応できますが、極めて複雑な計算処理や特殊なアルゴリズムの実装には限界があります。製造業特有の高度な生産計画最適化や複雑な品質予測モデルなど、専門的なアルゴリズムが必要な場合は、従来のスクラッチ開発の方が適切なケースもあります。

実務的な対応としては、システムを機能単位で分割し、標準的な業務処理はノーコード・ローコードで、複雑な処理部分はスクラッチ開発やパッケージで実装し、API連携で統合する方法が有効です。この「ハイブリッドアプローチ」により、開発効率と機能要件の両立が可能になります。導入前に業務要件を詳細に分析し、ノーコード・ローコードで実現可能な範囲を明確にしておくことが成功の鍵です。

セキュリティとガバナンスの確保

現場部門が自由にシステム開発できる環境は、セキュリティリスクやガバナンス上の課題を生み出す可能性があります。不適切なアクセス権限設定により機密情報が漏洩したり、標準化されていない開発手法により保守困難なシステムが乱立したりするリスクがあります。

これらの課題に対処するため、企業全体でのノーコード・ローコード開発ガバナンス体制の構築が不可欠です。IT部門が開発ガイドラインを策定し、セキュリティ基準やデータ管理ルール、命名規則などを定めることで、一定の品質を保ちながら現場の開発を促進できます。また開発したシステムの定期的なレビューや監査を実施し、問題の早期発見と改善を図ることも重要です。セキュリティ教育を現場開発者にも実施し、全社的なセキュリティ意識の向上を図ることも効果的です。

スキル育成と組織体制の整備

ノーコード・ローコードは従来のプログラミングよりハードルが低いとはいえ、効果的に活用するには一定のスキル習得が必要です。プラットフォームの操作方法だけでなく、データベース設計の基礎やUI/UXデザインの原則、業務プロセスのモデリング手法なども理解しておくべきです。

計画的な人材育成プログラムの実施が成功の鍵となります。社内勉強会の開催、外部研修への参加支援、ベンダー提供のトレーニングプログラムの活用などにより、段階的にスキルを持つ人材を増やしていくことが重要です。また開発経験者をメンターとして配置し、初心者をサポートする体制を整えることで、組織全体の開発力を底上げできます。成功事例を社内で共有し、ベストプラクティスを横展開することも有効です。

| 注意点 | 主なリスク | 対策 |

|---|---|---|

| プラットフォーム依存 | サービス終了や価格変更 | 提供企業の評価、 データエクスポート機能確認、 複数プラットフォーム活用 |

| 複雑な要件への対応 | 高度な処理の実装困難 | ハイブリッドアプローチ、 要件の事前分析 |

| セキュリティ | 情報漏洩、不適切な権限設定 | 開発ガイドライン策定、 定期監査、 セキュリティ教育 |

| スキル不足 | 品質の低いシステム開発 | 計画的な研修実施、 メンター制度、 事例共有 |

まとめ

ノーコード・ローコード開発は、製造業のDX推進において重要な選択肢となっています。従来のスクラッチ開発と比較して開発期間とコストを大幅に削減でき、業務パッケージよりも柔軟に自社業務に適合したシステムを構築できます。RPAが既存システムの自動化に特化するのに対し、ノーコード・ローコードは新しいアプリケーション自体を構築するツールであり、Excelマクロの属人化やデータ管理の課題も解決します。

重要なのは、ノーコード・ローコードを万能のツールと過信せず、業務要件とシステム特性に応じて最適な開発手法を選択することです。スクラッチ開発、業務パッケージ、RPA、ノーコード・ローコードを適材適所で組み合わせるハイブリッド戦略が、製造業DXを成功に導く鍵となります。まずは小規模なプロジェクトでノーコード・ローコードの効果を検証し、成功体験を積み重ねながら全社展開を進めることをお勧めします。

関連リンク:「脱Excel」に関する記事一覧