目次

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧

タートル図とは何か?

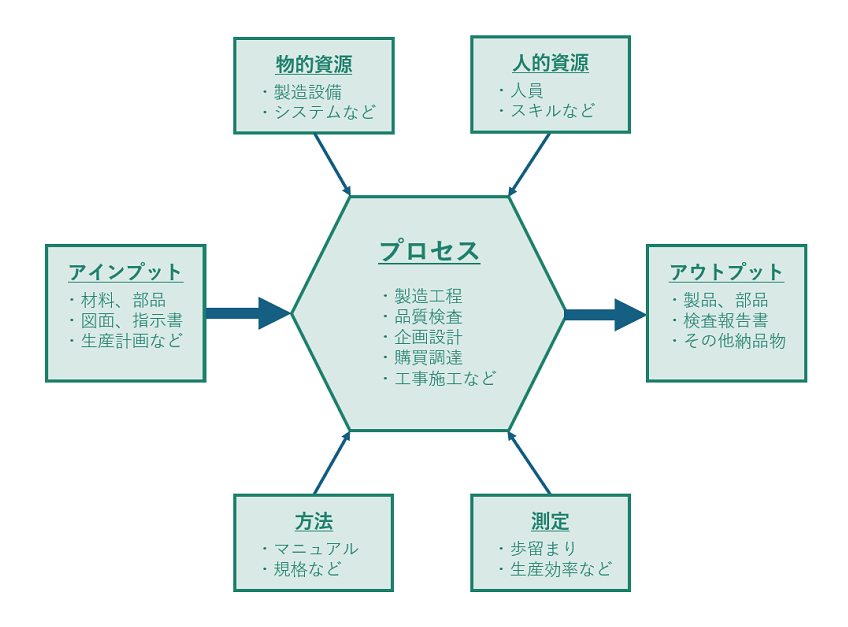

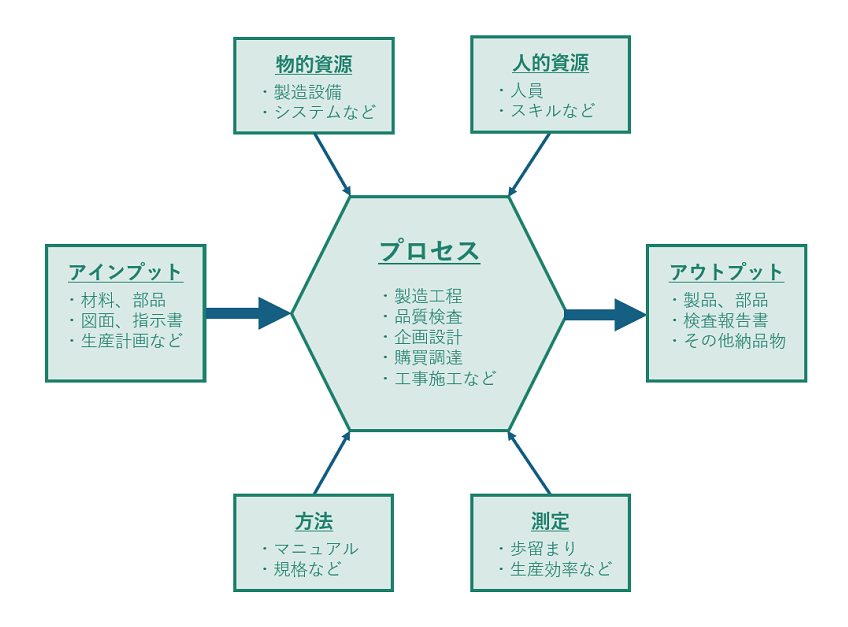

タートル図は、業務プロセスの要素を視覚的に整理するための手法です。上から見た形が亀(タートル)に似ていることから、プロセスに必要な要素を分かりやすく配置します。この図を使うことで、プロセス全体を一目で理解できるようになり、業務運営の効率化を促進します。

プロセス管理における役割と目的

タートル図は、ISO9001の2015年版改訂で強調されたプロセスアプローチにもとづいています。亀の頭、尾、四肢に相当する部分には、インプット、アウトプット、責任者、必要資源、手順、評価指標などの情報が配置されます。これにより、業務プロセスを視覚的に整理し、理解しやすくすることができます。

タートル図の最大の目的は「プロセスの見える化」です。業務が属人的だったり暗黙知に頼っていたりする場合、タートル図を使うことで、全ての要素が明文化され、誰でも同じ理解を持つことができます。これにより、業務の標準化が進み、ISO認証取得時の文書化要件にも対応可能です。また、内部監査や外部監査の際にも有用な資料となり、多くの企業で導入が進んでいます。

ISO9001とタートル図の関係性

ISO9001:2015では、プロセスアプローチという考え方が中核に位置づけられています。これは、組織の活動を相互に関連するプロセスのネットワークとして捉え、それぞれのプロセスを効果的に管理することで、組織全体のパフォーマンスを向上させる手法です。タートル図は、このプロセスアプローチを実践するための具体的なツールとして、各プロセスの要素を体系的に整理する役割を担います。

ISO9001の要求事項では、プロセスごとにインプット・アウトプット、必要なリソース、責任と権限、リスクと機会、評価指標などを明確にすることが求められます。タートル図を用いることで、これらの要素を漏れなく文書化でき、認証取得や維持審査の際にも有効な証拠資料となります。

タートル図が品質管理に必要とされる背景

製造業における品質管理では、工程ごとの管理項目や責任者が明確でないことが原因で、不具合の発生や再発防止策の不徹底が起こりがちです。特に大企業では、複数の部門や拠点が関与することでプロセスが複雑化しており、全体像を把握することが困難になっています。このような状況において、タートル図は各プロセスの関係性や必要な要素を可視化し、組織全体での共通認識を形成するために不可欠なツールとなっています。

また、品質マネジメントシステムの運用においては、プロセスの標準化と継続的改善が重要です。タートル図を活用することで、現状のプロセスを客観的に評価し、改善点を発見しやすくなります。さらに、新しいメンバーが加わった際の教育資料としても有効であり、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。

タートル図の構成要素を理解する

タートル図は、一般的に6つの構成要素で構成されます。これらの要素は、プロセスの全体像を理解するために必要な情報を整理したものです。ここでは、タートル図を構成する主要な要素について、それぞれの役割と記載すべき内容を詳しく解説していきます。

インプットとアウトプット

インプットとは、プロセスに投入される材料、情報、データなどのことを指します。製造プロセスであれば原材料や部品、設計プロセスであれば顧客要求仕様書や設計基準書などが該当します。インプットを明確にすることで、プロセスを開始するために必要な前提条件や前工程からの引き継ぎ事項が明らかになります。一方、アウトプットは、プロセスの実行によって生み出される製品、サービス、情報などです。完成品、検査結果報告書、加工済み部品などが該当し、次工程への引き渡し物を具体的に記載します。

インプットとアウトプットを明確にすることで、プロセスの境界線がはっきりし、前後工程との関係性も理解しやすくなります。また、アウトプットの品質要件を定義することで、プロセスの目的や達成すべき成果が明確になり、評価指標の設定にもつながります。インプットとアウトプットは、タートル図の中で亀の頭と尾の部分に配置されることが一般的です。

物的資源と人的資源

業務プロセスを進めるために「物的資源」と「人的資源」は欠かせない要素です。物的資源は生産設備だけでなく、プロセスに必要な治具や工具、インフラ設備も含まれます。これを明確にすることで、装置のばらつきを防ぎ、品質の安定化が図れます。特に装置の特性や機種、必要な工具を記載しておくことで、管理が徹底され、プロセスの無駄を減らすことができます。これにより、生産効率の向上と品質維持が可能になります。

人的資源は、実務担当者だけでなく責任者や監督者なども含め、各プロセスに関わるすべての人を明確に記載することが求められます。これにより、プロセスの実行段階で誰がどの部分を担当するのかが一目でわかり、トラブル発生時にも迅速に対応できます。また、自動化されたプロセスでも担当者や責任者を明記することが重要です。

方法と測定

業務プロセスで使用される「方法」は、作業を実行する際の技術や手段を示します。具体的には、作業手順書や検査基準書、作業条件表などにもとづいて、どのように作業を行うのかを明確にします。これにより、業務の標準化が進み、作業の効率化と品質向上を促進します。また、これらの手順書や条件表は他のプロセスと共通の資料として扱われることもあり、プロセス全体での一貫性を保つために役立ちます。

「測定」は、プロセスの成果やアウトプットを評価するための基準を示す重要な要素です。成果物が適切であるか、規定通りに作業が行われているかを確認するために、評価基準が設けられます。例えば、生産目標に対する実績や設備の稼働率などが測定項目として挙げられ、これによりプロセスの進捗状況を正確に把握し、必要に応じて改善措置を講じることができます。

タートル図の作成手順と実践的なポイント

タートル図を効果的に活用するためには、正しい作成手順に従い、実践的なポイントを押さえることが重要です。単に形式的に要素を埋めるだけでなく、現場の実態を正確に反映し、関係者全員が理解できる内容にすることが求められます。ここでは、タートル図の作成手順を解説していきます。

ステップ1:対象プロセスの特定と範囲の明確化

タートル図を作成する最初のステップは、対象となるプロセスを特定し、その範囲を明確にすることです。製造業であれば、原材料の受入、加工、組立、検査、出荷など、業務の流れを細分化し、どのプロセスをタートル図で整理するかを決定します。プロセスの範囲が広すぎると詳細が曖昧になり、狭すぎると全体像が把握しづらくなるため、適切な粒度で区切ることが重要です。

プロセスの範囲を決定する際には、インプットとアウトプットを基準にすることが効果的です。前工程からの引き継ぎ物を受け取ってから、次工程へ引き渡すまでを一つのプロセスとして捉えることで、自然な境界線を設定できます。また、ISO9001のプロセスマップや業務フロー図がすでに存在する場合は、それを参考にプロセスを特定すると、一貫性のある整理が可能です。

ステップ2:関係者へのヒアリングと情報収集

対象プロセスが決まったら、次に関係者へのヒアリングを行い、必要な情報を収集します。プロセスの責任者、実施者、関連部署の担当者に対して、インプット・アウトプット、使用する設備や工具、参照する手順書、評価指標などを確認します。現場の実態を正確に把握するためには、実際に作業を行っている担当者からの情報が不可欠です。

ヒアリングの際には、単に事実を聞き取るだけでなく、現場が感じている課題や改善の必要性についても意見を求めることが有効です。タートル図の作成を通じて、現場の声を拾い上げ、プロセス改善のきっかけにすることができます。また、複数の関係者から情報を集めることで、認識のズレや情報の不一致を発見し、統一した理解を形成することができます。

ステップ3:フォーマットへの記入とレビュー

収集した情報をもとに、タートル図のフォーマットに各要素を記入していきます。フォーマットは、自社で作成することもできますし、インターネット上で公開されているテンプレートを活用することもできます。記入する際には、具体的かつ明確な表現を心がけ、誰が見ても理解できる内容にすることが重要です。曖昧な表現や抽象的な記載は避け、固有名詞や数値を用いて具体性を持たせます。

記入が完了したら、関係者全員でレビューを行います。特に、プロセスの責任者や実施者に内容を確認してもらい、実態と合っているか、抜け漏れがないかをチェックします。レビューのプロセスを通じて、関係者間での認識の統一が図られ、タートル図の精度が向上します。また、レビューで指摘された点は速やかに修正し、最終版を確定させます。

下記の要素は特に注意して作成をしましょう。

- 対象プロセスの範囲を適切な粒度で設定する

- 現場の実態を正確に反映するため、関係者へのヒアリングを丁寧に行う

- 具体的かつ明確な表現を心がけ、曖昧な記載を避ける

- 作成後は関係者全員でレビューを行い、認識の統一を図る

- 定期的に見直し、プロセスの変更に合わせて更新する

タートル図を活用した品質管理

タートル図は作成するだけでなく、実際に活用してこそ、その効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、タートル図を実務でどのように活用し、継続的改善につなげていくかについて、具体的な方法とメリットを解説します。

プロセスの見える化による改善点の発見

タートル図を作成することで、プロセス全体が一覧できる状態になり、改善すべきポイントが明確になります。例えば、必要なリソースが不足している、評価指標が設定されていない、手順書が古いまま更新されていない、といった問題点が浮き彫りになります。タートル図を見ながら関係者で議論することで、プロセスのボトルネックや非効率な部分を発見し、改善策を検討することができます。

また、複数のプロセスのタートル図を並べて比較することで、プロセス間の連携や情報の流れに問題がないかを確認できます。前工程からのアウトプットが後工程のインプットとして適切に引き継がれているか、責任者が明確に設定されているか、といった視点でチェックすることで、組織全体のプロセス管理の質を向上させることができます。

内部監査・外部監査での活用方法

ISO9001やIATF16949などの認証取得・維持のためには、定期的な内部監査と外部監査が実施されます。この際、タートル図は各プロセスの管理状況を説明するための有効な資料となります。監査員は、プロセスがどのように管理され、誰が責任を持ち、どのように評価されているかを確認しますが、タートル図があれば、これらの情報を簡潔かつ明確に提示できます。

内部監査の場面では、タートル図を使って各プロセスの現状をレビューし、改善が必要な点を洗い出すことができます。また、外部監査では、監査員からの質問に対して、タートル図を提示しながら説明することで、プロセスの管理状況を客観的に示すことができます。タートル図が整備されていることで、監査対応の負担が軽減され、スムーズな審査が期待できます。

新人教育や業務標準化への応用

タートル図は、新入社員や異動者に対する教育資料としても非常に有効です。業務の全体像を一枚の図で理解できるため、初めてその業務に携わる人でも、必要な情報を素早く把握できます。責任者、実施者、必要なリソース、手順、評価指標などが明記されているため、誰に相談すればよいか、どの手順書を参照すればよいか、といった疑問にも迅速に答えられます。

また、業務の標準化を進める際にも、タートル図は有用です。各プロセスの要素を明確にすることで、業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても同じ品質の成果を出せる体制を構築できます。特に大企業では、複数の拠点で同じプロセスを実施することがあるため、タートル図を共通フォーマットとして活用することで、拠点間での業務の統一性を確保できます。

下記は、タートル図を活用した場合の効果を表した表になります。

| 活用場面 | 具体的な活用方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| プロセス改善 | 関係者で議論し、 ボトルネックや非効率な部分を発見 | 改善点の明確化と対策の立案 |

| 内部監査 | プロセスの現状をレビューし、 改善点を洗い出す | 監査の効率化と改善活動の推進 |

| 外部監査 | 監査員への説明資料として提示 | 審査対応の負担軽減とスムーズな認証取得 |

| 新人教育 | 業務の全体像を理解するための 教育資料として活用 | 早期の業務習熟と教育工数の削減 |

| 業務標準化 | 共通フォーマットとして拠点間で活用 | 業務の統一性確保と属人化の防止 |

まとめ

タートル図は、業務プロセスの見える化を実現し、品質管理の効率化や改善活動の推進に貢献する有効なツールです。インプット・アウトプット、責任者、必要なリソース、手順、評価指標といった構成要素を明確にすることで、プロセス全体を一目で把握でき、関係者全員が共通認識を持つことができます。

タートル図を作成する際には、現場の実態を正確に反映し、関係者全員でレビューを行うことが重要です。また、作成して終わりではなく、定期的に見直し、改善活動の成果を反映させることで、継続的な品質向上につなげることができます。

ISO認証取得・維持や内部監査、新人教育など、さまざまな場面で活用できるタートル図を、ぜひ自社の品質マネジメントシステムに取り入れてみてください。

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧