目次

関連リンク:「図面・図面記号」に関する記事一覧

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧

ねじ記号の基本構成と分類

ねじ記号は、製品の設計仕様を定めるための表記法の1つです。ISOのような国際的工業規格や、日本のJIS(日本産業規格)のようにその国独自の工業規格がありますが、ねじ記号の表記法についてもそれぞれで細かく定められています。

ねじ記号の基本要素

ねじ記号は、規格記号・呼び径・ピッチ(またはTPI)・精度等級の要素から構成され、この順序で表記されることが国際的な標準となっています。

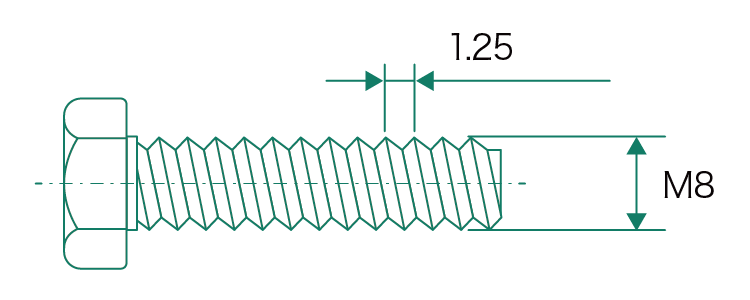

例えば「M8×1.25-6g」という記号では、Mがメートル規格、8が呼び径8mm、1.25がピッチ1.25mm、6gが精度等級を示しています。この構成要素を理解することで、どの記号でも体系的に読み解くことが可能になります。

世界の主要ねじ規格分類

現在の製造業界では、地域や用途に応じて以下の3つの規格系統が広く使用されています。各規格には独自の発達経緯と適用領域があり、相互の互換性には注意が必要です。

| 規格系統 | 主要記号 | 使用地域 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| メートル系 | M、G、R | 日本、ヨーロッパ | mm単位、60°山角 |

| インチ系(ユニファイ) | UNC、UNF | 北米 | インチ単位、60°山角 |

| インチ系(ウィット) | W、BSP | イギリス、旧英連邦 | インチ単位、55°山角 |

規格記号の読み取り原則

ねじ記号を正確に読み取るためには、まず先頭の英字から規格系統を判別することが重要です。この判別により、後続の数値の単位や意味が確定します。

また、同じ呼び径であっても規格が異なると互換性がない場合が多いため、設計段階での規格統一と、調達時の仕様確認が品質管理上極めて重要となります。

Mねじ(メートルねじ)の特徴と用途

Mねじは国際標準化機構(ISO)により規定されたメートル系ねじで、現在世界で最も広く使用されている規格です。日本のJIS規格もISO規格に準拠しており、製造業界での標準的な選択肢となっています。

M記号の読み方と構成要素

M記号の表記は「M+呼び径(mm)×ピッチ(mm)-精度等級」の順序で構成され、ピッチが並目の場合は省略可能です。

具体例として「M10×1.5-6H」の場合、呼び径10mm、ピッチ1.5mm、内ねじ精度等級6Hを意味します。並目ピッチの「M10-6H」と細目ピッチの「M10×1.25-6H」は異なる製品であり、混同すると組み立て不良の原因となります。

Mねじの標準ピッチと用途

Mねじには呼び径ごとに定められた並目ピッチと、より細かい細目ピッチが規定されています。用途に応じた適切な選択が、製品の性能と信頼性を左右します。

以下の表は、代表的な呼び径に対する標準ピッチと用途の例をまとめたものです。

| 呼び径 | 並目ピッチ | 細目ピッチ例 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| M6 | 1.0 | 0.75 | 電子機器、精密機械 |

| M8 | 1.25 | 1.0 | 自動車部品、一般機械 |

| M10 | 1.5 | 1.25 | 建築金物、重機械 |

| M12 | 1.75 | 1.5、1.25 | 構造用ボルト、配管 |

Mねじの精度等級と選定基準

Mねじの精度等級は、おねじが4h・6g・8gなど、めねじが4H・5H・6H・7Hなどで表記されます。数値が小さいほど精度が高く、アルファベットはすきまの大きさを示します。

一般的な組み合わせは6g/6Hであり、中程度の精度と作業性のバランスが取れているため、標準的な機械部品に広く採用されています。

Gねじ(管用平行ねじ)の特徴と用途

Gねじは管用平行ねじの規格記号で、主に配管システムや油圧・空圧機器の接続に使用されます。気密性と液密性を重視した設計が特徴で、一般的なMねじとは用途が明確に区別されています。

G記号の表記方法と読み方

G記号は「G+呼び径(インチ分数)-A/B」で表記され、おねじとめねじで記号が異なる点が重要な特徴です。

例えば「G1/2-A」はおねじ、「G1/2-B」はめねじを表し、同じ呼び径でも製品が異なります。また、呼び径はインチ表記ですが、実際の寸法はmmで管理されているため、換算表の参照が必要です。

Gねじと管用テーパねじの違い

管用ねじには平行ねじ(Gねじ)とテーパねじ(Rcねじ、Rpねじ)があり、用途と接続方法が大きく異なります。適切な選択により、接続部の信頼性と作業効率が向上します。用途ごとの違いは以下のとおりです。

- 平行ねじ(Gねじ):パッキンやシール材併用、分解・組立が容易

- テーパねじ(Rcねじ):ねじ面接触による気密、恒久的な接続

- 平行めねじ(Rpねじ):テーパおねじと組み合わせ使用

Gねじの標準寸法と選定ポイント

Gねじの選定では、流体の種類・圧力・温度条件を考慮した材料選択と、適切なシール方法の決定が重要です。特に高圧用途では、ねじ部の強度計算と安全率の確保が必要となります。

配管システムでは、接続部品の規格統一と、将来の保守性を考慮した継手選択が、システム全体の信頼性向上につながります。

以下の模式図は、Gねじ(平行ねじ:左)とテーパねじ(右)の違いを直感的に比較したものです。

▲ 左:Gねじ(平行ねじ) 右:テーパねじ

UNC・UNFねじ(ユニファイねじ)の特徴と用途

UNC・UNFねじは、アメリカで開発されたユニファイねじ規格の代表的な種類です。UNCは並目、UNFは細目を意味し、製造業界や国際的な機械メーカーの製品で広く使用されています。

UNC・UNF記号の読み方と構成

ユニファイねじの表記は「呼び径-TPI(1インチあたりの山数)規格記号-精度等級」の順序で構成され、インチ系特有の表記法となっています。

例えば「1/4-20 UNC-2A」は、呼び径1/4インチ、20TPI、UNC規格、おねじ精度等級2Aを意味します。TPIは「Threads Per Inch」の略称で、メートルねじのピッチとは逆数の関係にあるため、換算時は注意が必要です。

UNCとUNFの使い分け基準

UNCとUNFの選択は、用途に応じた強度と作業性のバランスを考慮して決定します。それぞれの特性を理解することで、最適な選択が可能になります。

UNC・UNFの比較表は下記のとおりです。

| 規格 | 特徴 | 適用用途 | 利点 |

|---|---|---|---|

| UNC(並目) | 山数が少ない | 一般構造用、組立作業 | 作業性良好、汚れに強い |

| UNF(細目) | 山数が多い | 精密機器、振動環境 | 高強度、緩み防止効果 |

ユニファイねじの精度等級システム

ユニファイねじの精度等級は、おねじが1A・2A・3A、めねじが1B・2B・3Bで表記されます。数値が大きいほど精度が高く、一般用途では2A/2Bの組み合わせが標準的です。

国際的なプロジェクトでは、メートル系とインチ系の混在を避けるため、設計段階でのねじ規格統一方針の決定が重要な管理ポイントとなります。

ねじ記号の読み取り方法

製造現場では、図面記載のねじ記号確認だけでなく、現物からねじ規格を特定する技術も重要です。正確な測定と判定により、品質管理と安全性を確保することができます。

ねじ記号判定のための測定手順

未知のねじを特定する際は、まず外径測定による呼び径の推定から始め、ピッチゲージによる山数確認、ねじ山の角度の目視確認の順序で進めることが効率的です。

特にメートル系とインチ系の判別は重要で、呼び径の数値が整数値(mm)か分数値(インチ)かを確認することで、大まかな規格系統を特定できます。また、ピッチゲージはメートル用とインチ用で異なるため、用途に応じた使い分けが必要です。

現場での判定テクニック

製造現場では、専用測定器が常に利用できるとは限りません。以下の簡易判定法を組み合わせることで、迅速な規格特定が可能になります。

| 確認項目 | メートル系の特徴 | インチ系の特徴 | 判定方法 |

|---|---|---|---|

| 呼び径表記 | 整数値(mm) | 分数値(inch) | 図面・刻印確認 |

| ピッチ測定 | mm単位の値 | TPI(山数/inch) | ピッチゲージ使用 |

| ねじ山の角度 | 60°(M、G、UNC) | 55°(ウィット系) | テンプレート確認 |

| 外観特徴 | シャープな山頂 | 丸みを帯びた山頂 | 拡大鏡で観察 |

測定精度向上のポイント

正確なねじ規格特定のためには、測定環境の整備と適切な測定器の選択が重要です。特に摩耗したねじや腐食が進んだねじでは、複数の測定方法を併用することで判定精度が向上します。

測定結果に疑問がある場合は、標準品との比較や専門測定機関への依頼を検討し、重要な用途では推定による判断を避けることが品質管理上の基本原則となります。

まとめ

ねじ記号の正確な理解は、製造業における品質管理と安全性確保の基盤となる重要なスキルです。Mねじ、Gねじ、UNCねじなど主要な記号の特徴と用途を把握することで、設計から製造、保守まで一貫した品質管理が可能になります。

特に規格間の互換性の有無や、用途に応じた最適な選択基準を理解することで、設計ミスや調達ミスを防止し、製品の信頼性向上につなげることができます。また、現場での実用的な測定・判定技術を身につけることで、図面情報が不明な場合でも適切な対応が可能となります。

国際規格との相互運用性が求められる時代において、ねじ規格の理解は設計・製造精度の根幹をなす要素です。本記事で整理した基礎知識を踏まえ、標準文書や規格票を参照しながら実務で適用することで、より精緻な技術判断が可能になるでしょう。

関連リンク:「図面・図面記号」に関する記事一覧

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧