目次

製造業での品質管理を中心としたいろいろな業務の問題解決で使える「製造業新QC/QC7つ道具」について基本から解説します。いまさら聞けない人や、誰かに教えないといけない人も、ぜひご活用ください。

(執筆:小林由美 / facetライター、編集者)

記事一覧:【連載】「新QC&QC7つ道具」基本のキ

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧

終わりなき改善のためのQCサークル活動

製品の組立ラインでトラブルや問題が発生すると、目の前の問題を食い止めるための「暫定対策」(緊急対策)、問題を再発させないための「恒久対策」の二段構えで対処します。恒久対策は、多岐にわたる事柄を丹念に精査して原因を突き止める必要があり、時に辛抱を要します。しかし忙しさにかまけて暫定対策でずるずるとその場を乗り切り続けることは、改善ではありません。

さらに苦労して恒久対策を打ちだしても、その場だけではなく、その後もずっとそれを続けていかなければなりません。製造業では、1つ問題を解決しても、次から次へと問題が出てくるものです。こうした改善活動は、事業が続く限り、永久に続けられていくべきものであります。

このような活動は品質管理部門に閉じた活動ではなく、設計から製造まで、ものづくりにかかわる現場で働く人たち全体で取り組みます。そのために組む小グループが「QCサークル」です。そこでよく使われきた手法が、「QC7つ道具」と「新QC7つ道具」です。

関連リンク:QCサークル活動とは?目的や失敗しないための進め方、成功事例を紹介

「QC7つ道具」と「新QC7つ道具」の違い

「QC7つ道具」は1950年頃、QCサークル活動の提唱者であり東京大学の教授であった石川馨氏によって、発案されました。品質管理の問題を、7種類の図を使いわけながら行う、初歩的な統計手法によるデータ分析が特長です。取り扱う数値データは寸法や温度などの測定データや、現場で実施したアンケート結果(数字での5段階評価など「リッカート尺度」による回答)などです。「QC7つ道具」は英語で言うと「Seven tools for QC」で、「Q7」と略される場合があります。

一方、「新QC7つ道具」は、1972年に誕生しています。納谷嘉信氏が取りまとめる「QC手法開発部隊」が、VE(価値工学)などを参考にして考案しました。「新QC7つ道具」も7種類の図がありますが、「QC7つ道具」と道具の種類が異なります。また会話や文章などの言語データを主に取り扱い、分析法というよりは発想法の一種になります。言語データは、顧客の意見や感想、会議での議論の内容などになります。「新QC7つ道具」の英語は「New seven tools for QC」で、略す場合は「N7」です。

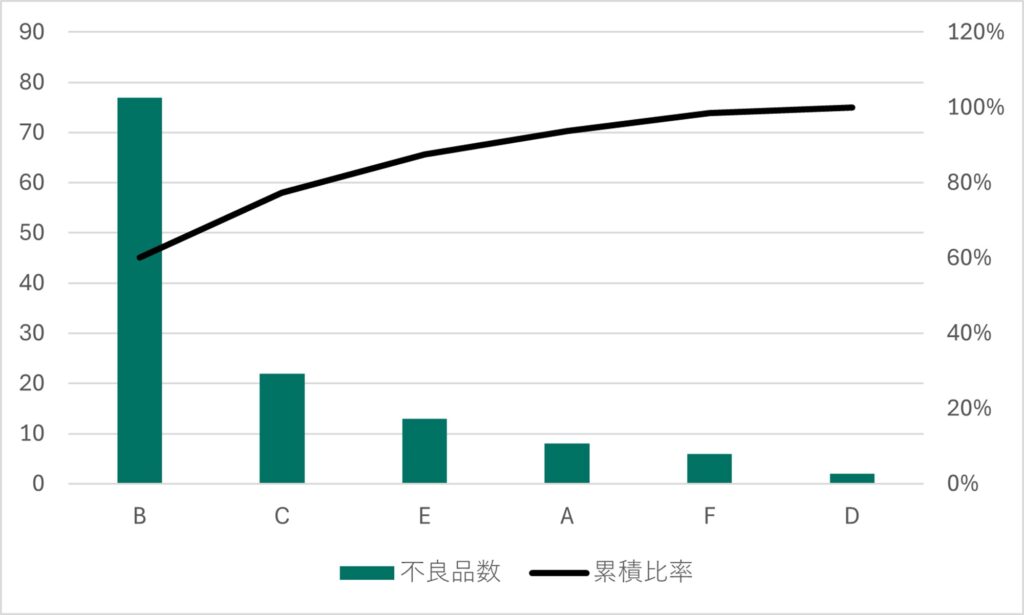

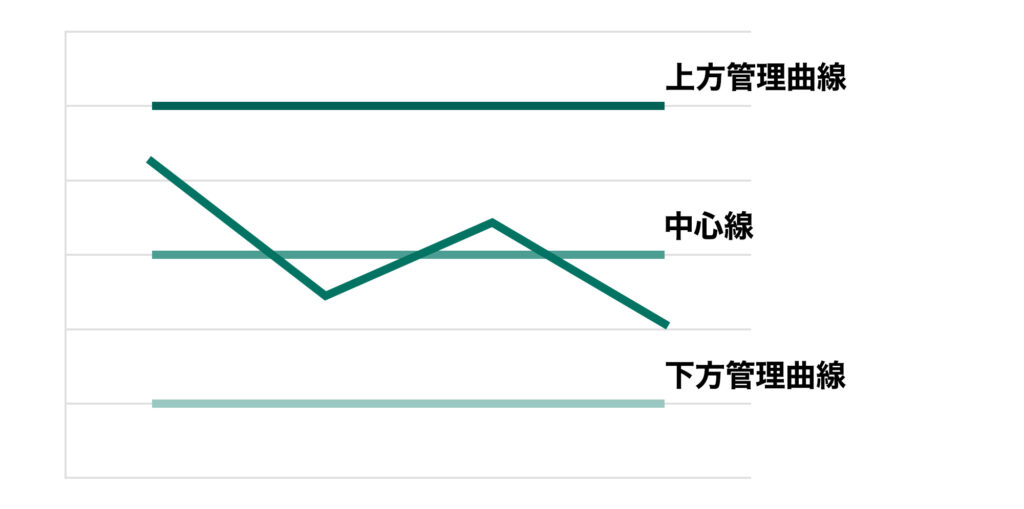

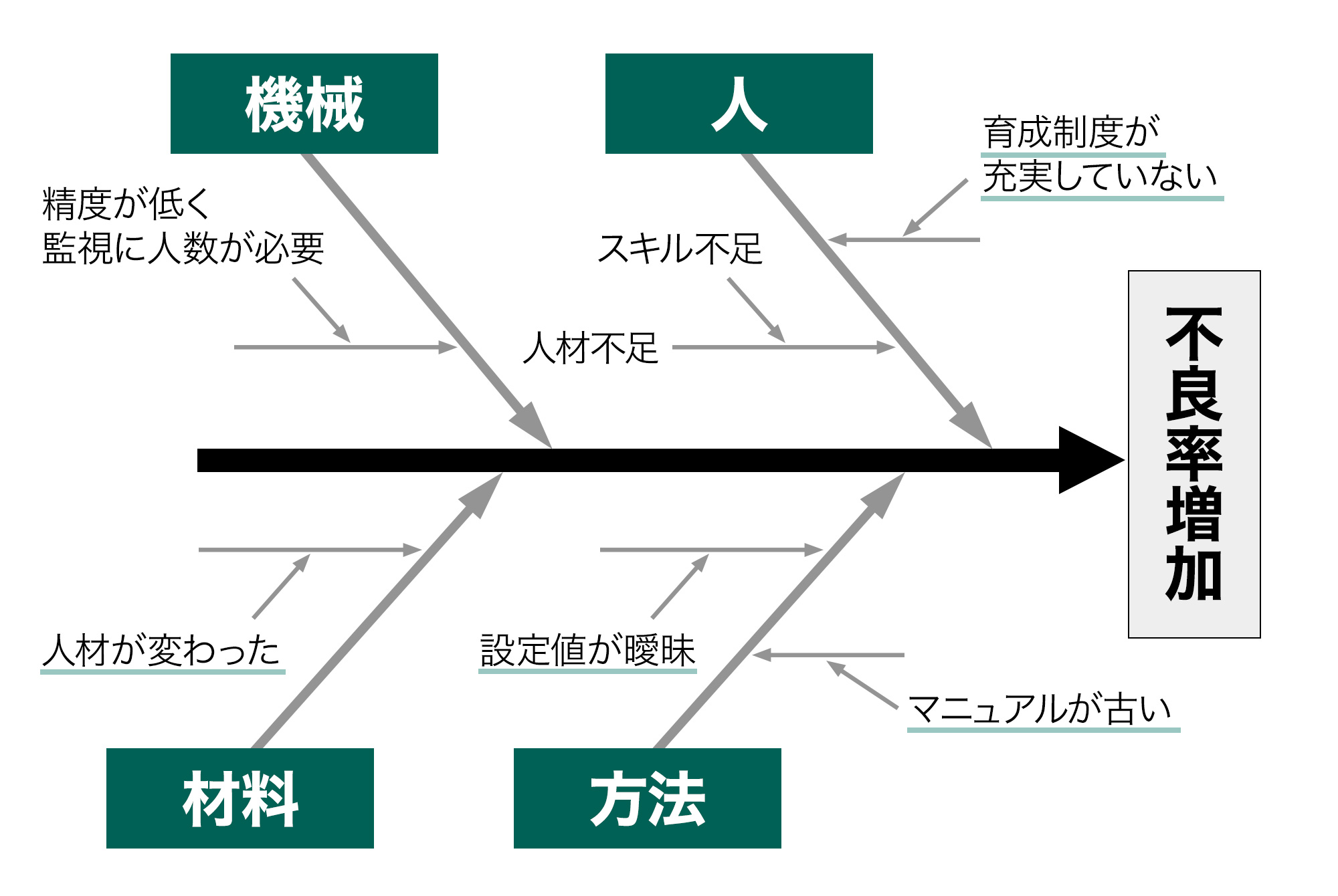

「QC7つ道具」の種類

「QC7つ道具」は、数値データを使った定量的な図表が中心です。ただし言語データを用いる定性的な図表も一部含まれます。

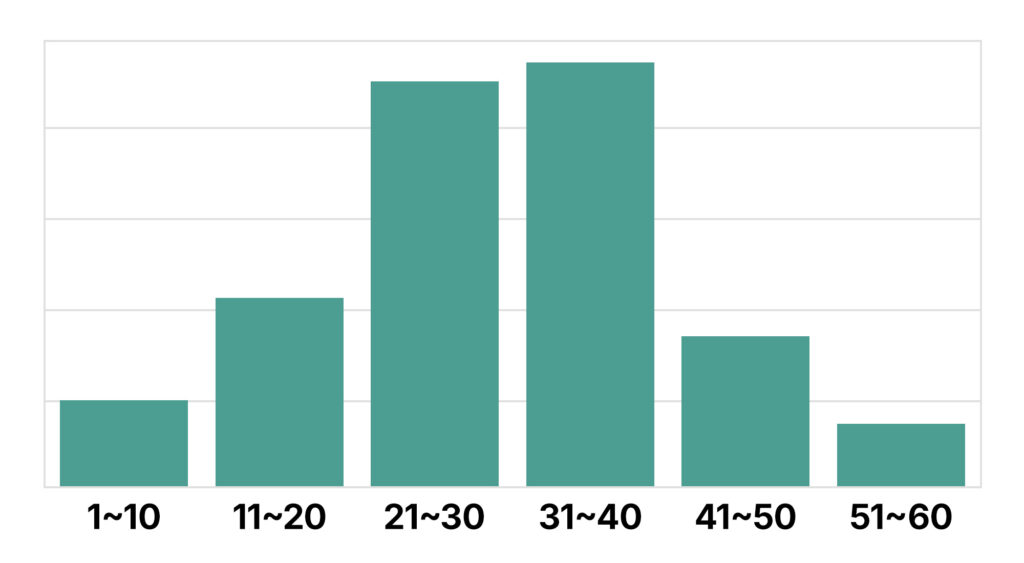

【2】ヒストグラム

横軸をデータ階級(データの区間)、縦軸を度数(データの数:人数や個数など)とし、棒状のデータで表した図です。棒グラフと似ていますが、異なる図です。データの分布や平均、ばらつきなどを把握できます。

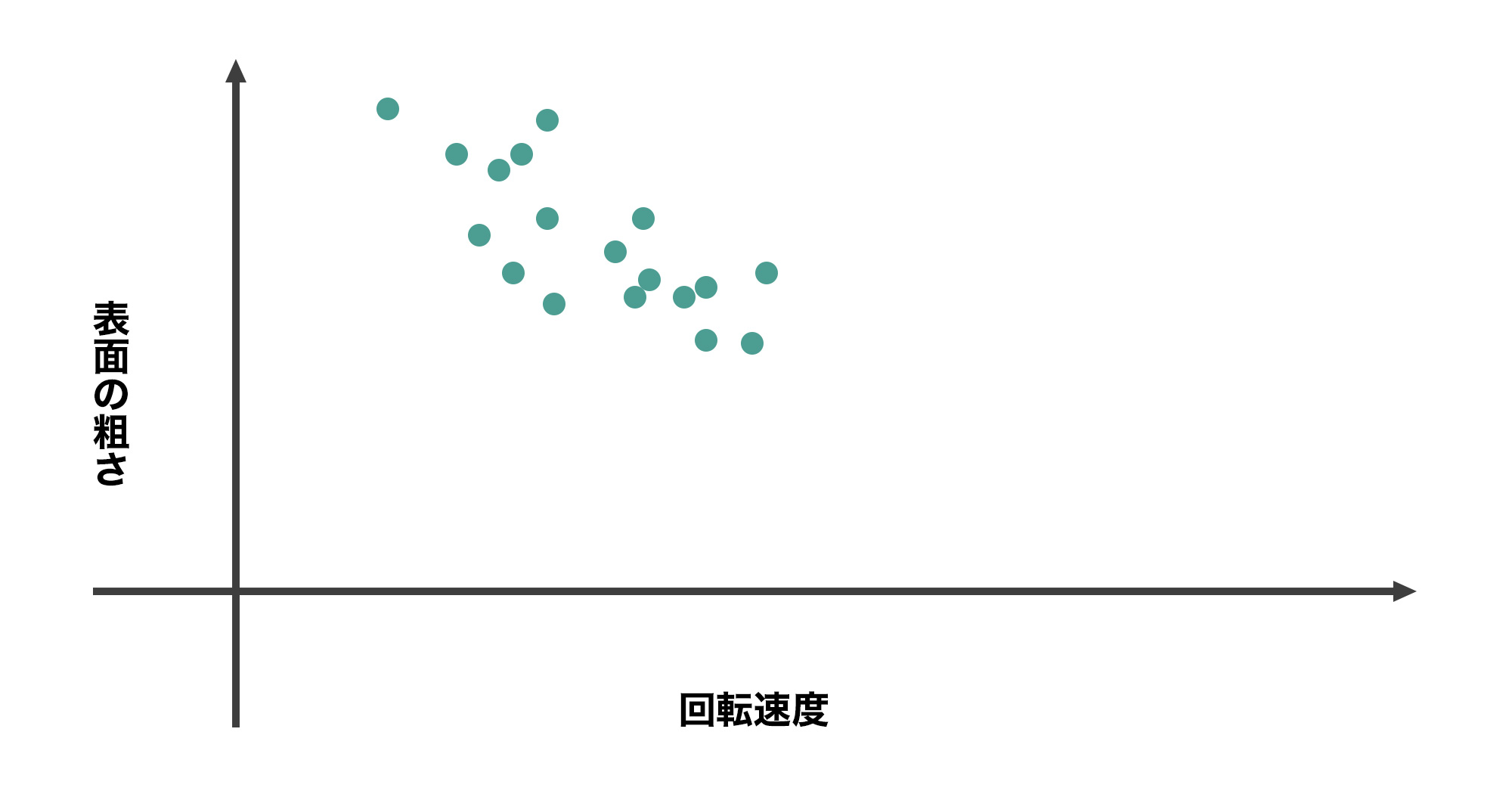

【3】散布図

散布図とは、対になった2つのデータを、XY軸上に点の集合で表した図です。データ間の関係性(相関)を分析します。

【4】グラフ

QC7つ道具の1つとして特定されていない、一般的な円グラフや棒グラフ、レーダーチャートなどあらゆるグラフのことです。

【6】チェックシート

点検や集計のために用いる項目やチェック欄をまとめた表です。数値データと言語データを複合的に使います。

新QC7つ道具(N7)

「新QC7つ道具」は、言語データを使った定性的な図表が中心です。ただし数値データを用いる定量的な図表も含まれます。

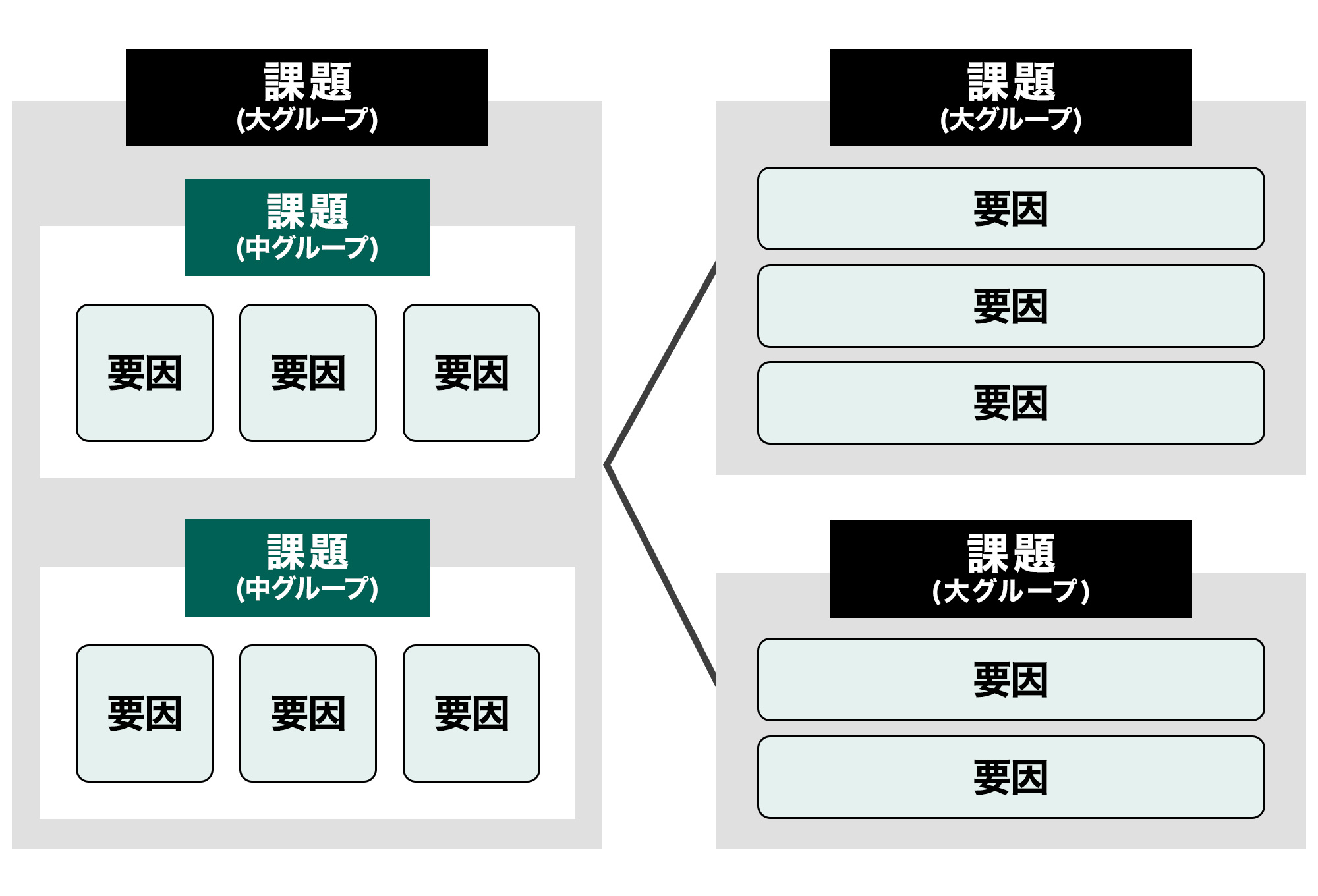

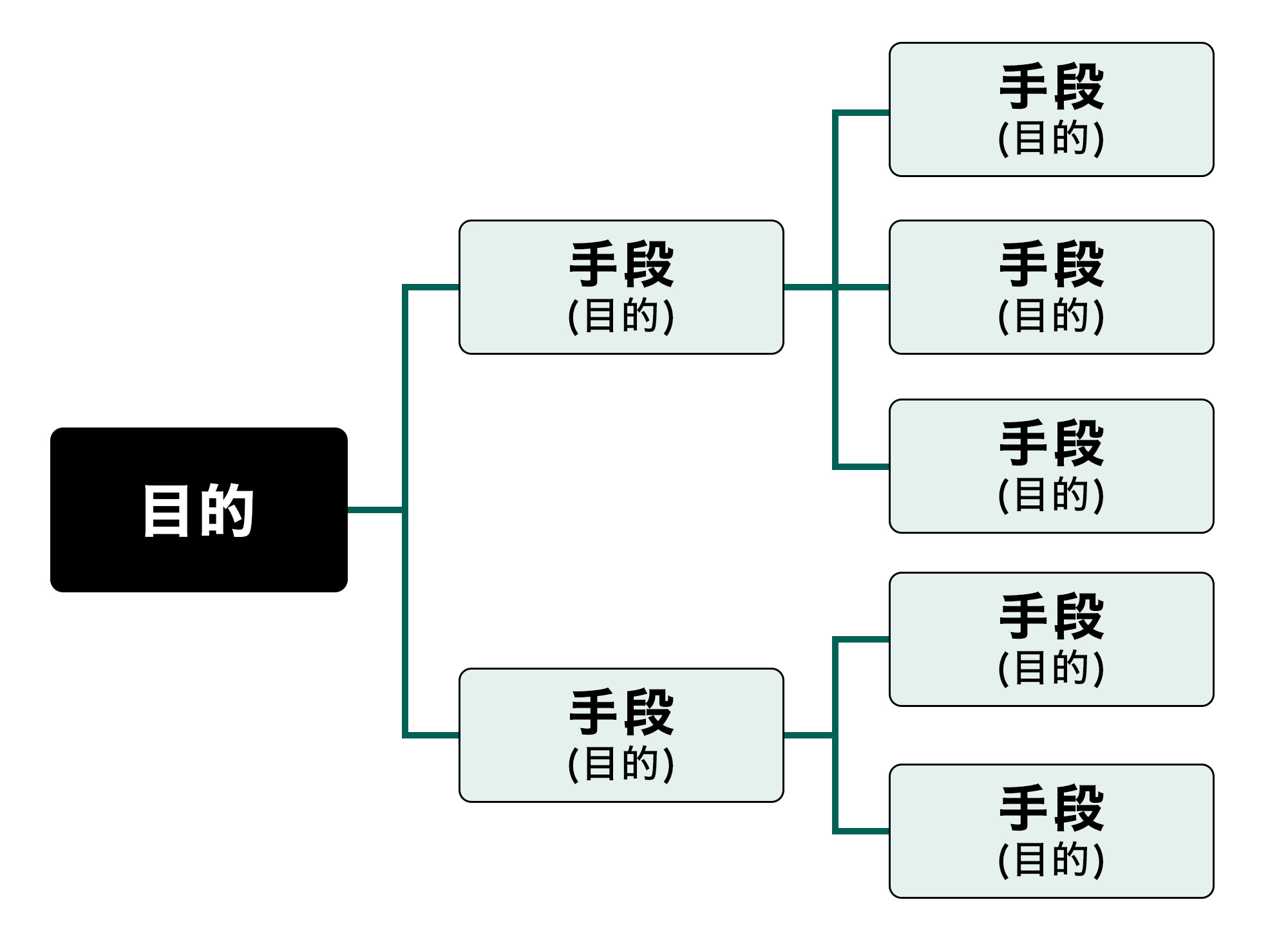

【1】親和図法

問題となる要因を親和性(関連性)の高いグループに分け、整理・体系化する図です。1つの要因では分からなかった課題を明確化し、問題の構造を掴むことができます。

関連リンク:【図解】親和図法とは?書き方と読み方も詳しく解説

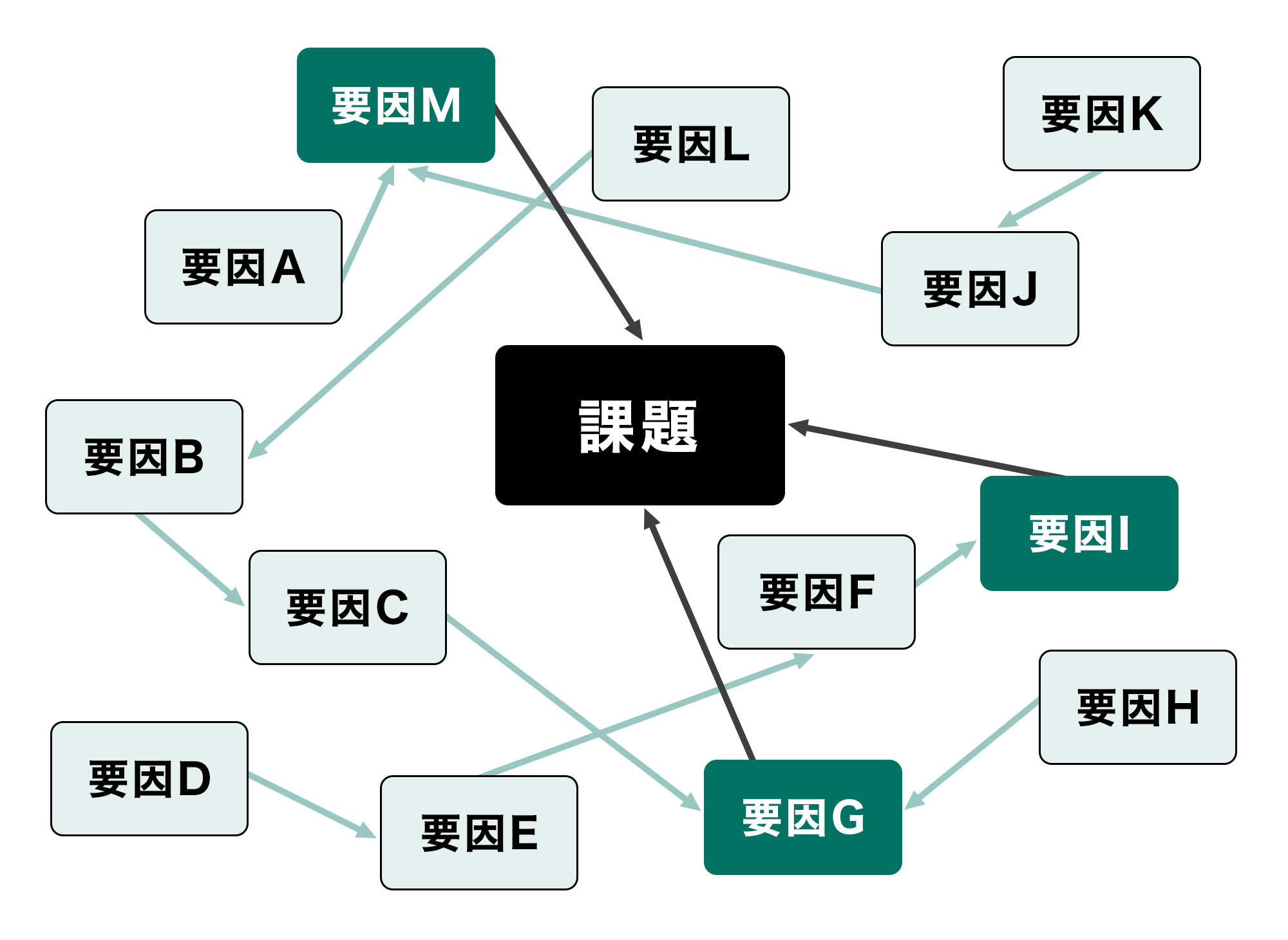

【2】連関図法

問題の原因につながる要因を抽出して書き出して、それらから矢印を引いて因果関係を表現する図です。この図を使って議論しながら主要因を特定します。

関連リンク:【図解】連関図法とは?書き方と読み方も詳しく解説

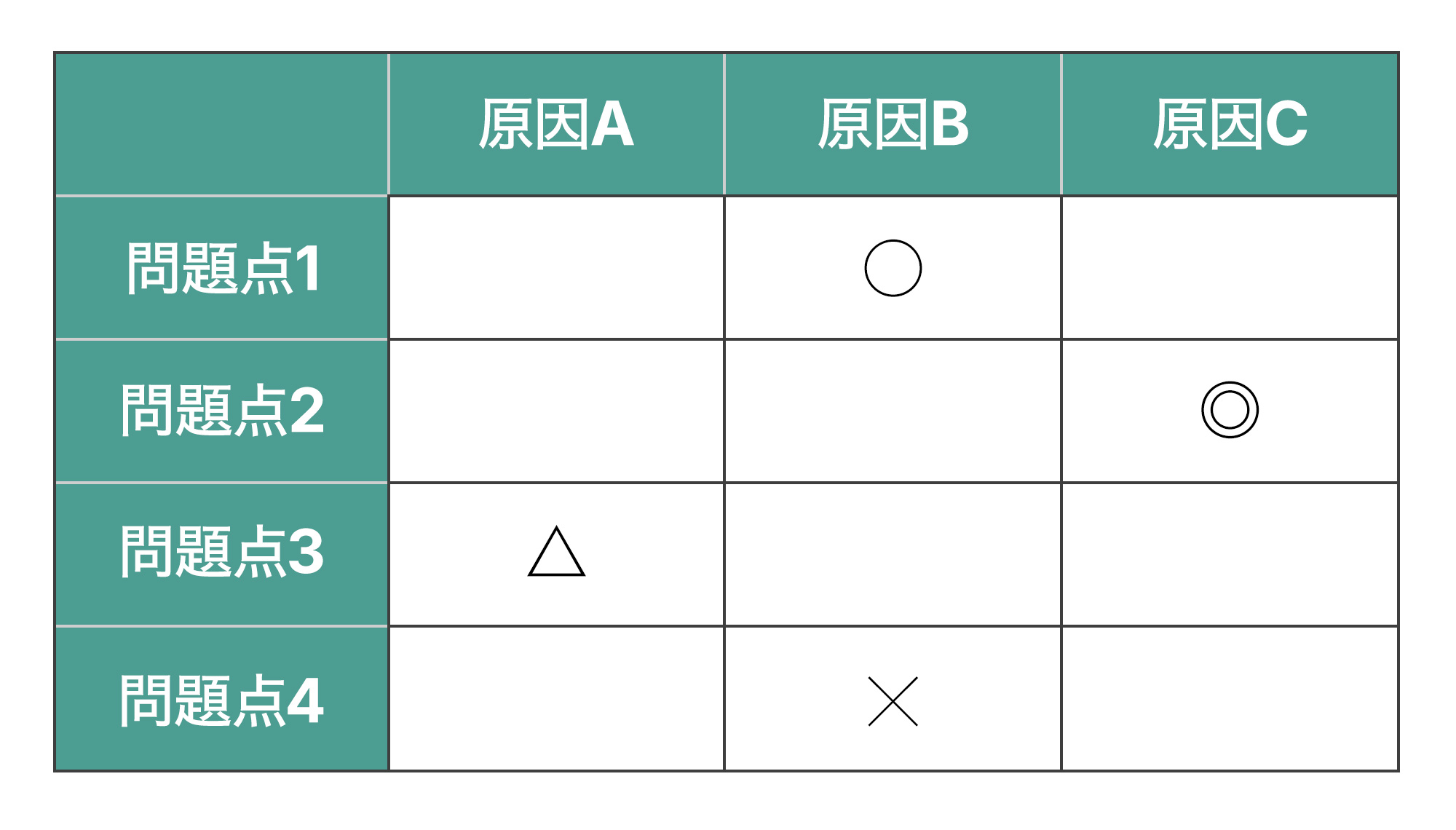

【4】マトリックス図法

2つの要素を列と行に分け、その対応関係を碁盤の目状に表現した図です。複数の事象間の対応関係を整理できます。

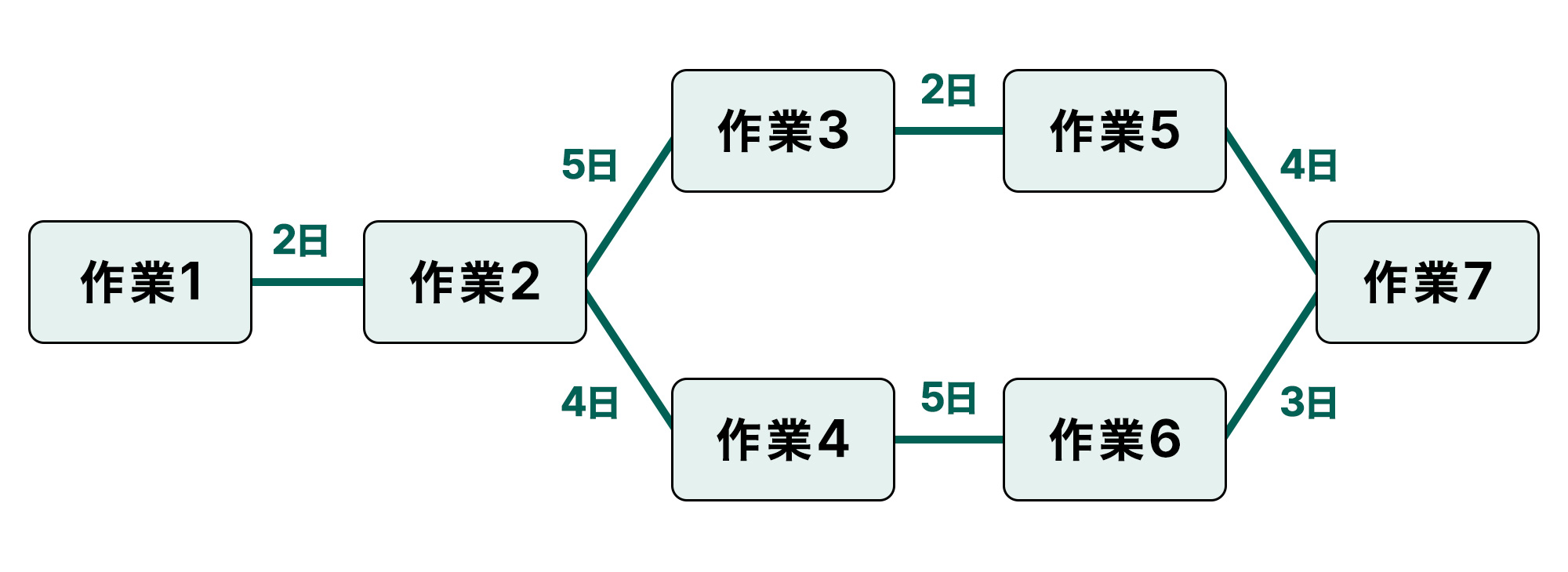

【5】アローダイアグラム

業務の開始から完了までの作業項目を時系列に並べて矢印で結び、所要時間や日程などを付記して、作業の流れを表現した図です。PERT(Program Evaluation and Review Technique/プログラム・エバリューション・アンド・レビュー・テクニック)という、プロジェクトマネジメントに関するモデルを品質管理に適用させた手法です。

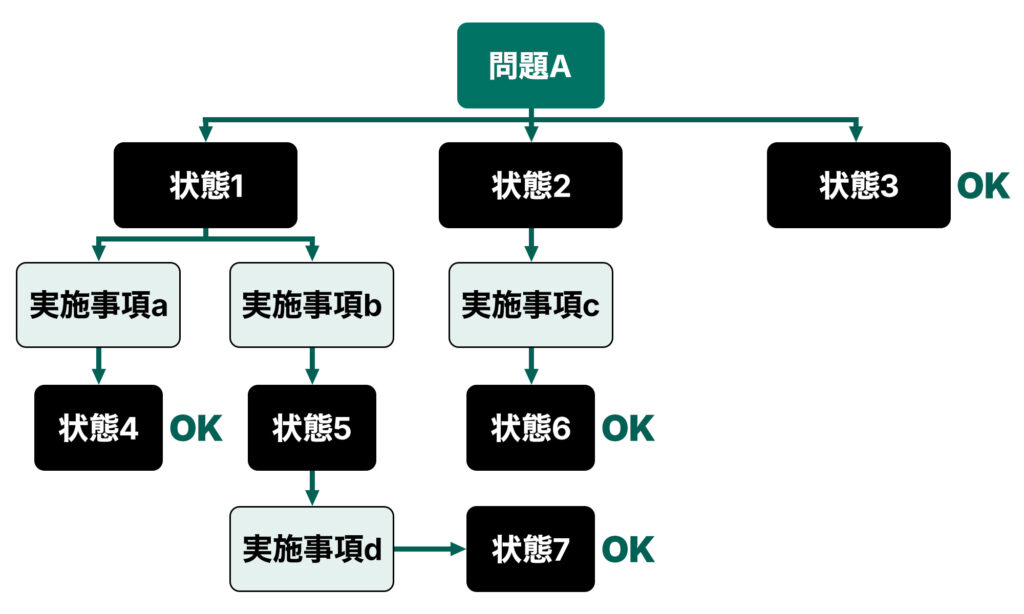

【6】PDPC法

業務や開発の開始から達成まで、いくつか考えられる道筋を考えて、それぞれの道筋でどのようなタスクや問題が発生するかを表現した図です。上から下に向かって展開します。「Process Decision Program Chart」の略で、日本語では「過程決定計画図」と呼ばれています。

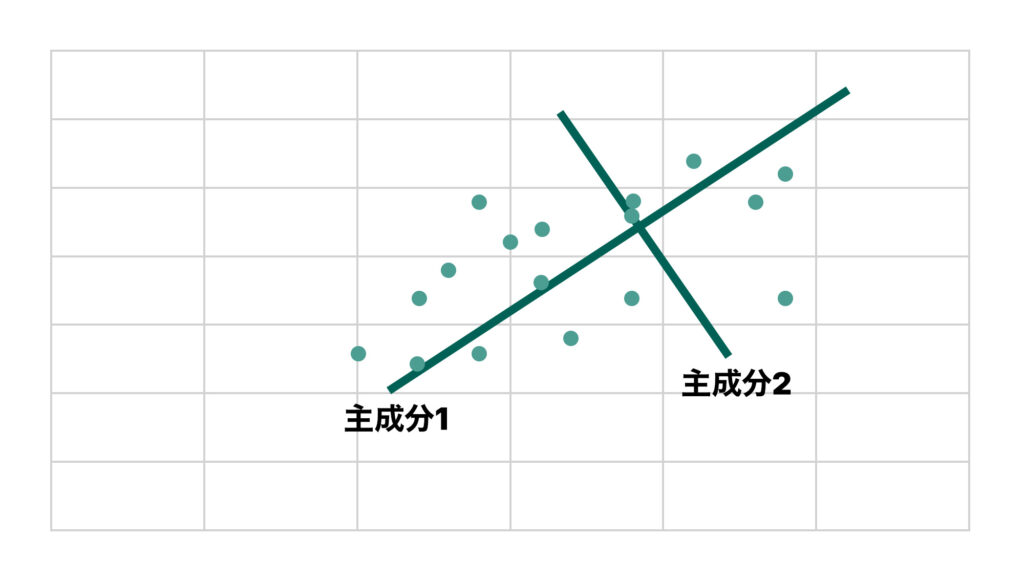

【7】マトリックスデータ解析法

「新QC7つ道具」の中で、唯一数値データを取り扱う方法です。2つ以上の数値データを解析し、問題の整理や解決の糸口を見つけます。「主成分分析」という統計学「多変量解析」の手法の1つです。

2種の7つ道具を組み合わせて使い分ける

「新QC7つ道具」には「新」が付きますが、「QC7つ道具」の最新版や刷新版ということではありません。2つの手法は役割が異なり、相互に補完し、行き来し合う関係です。例えば、「QC7つ道具」で数値分析をした上で問題の発生原因を絞り込み、「新QC7つ道具」で現場や顧客の声をヒアリングしながら実際の対策を考えていく、「新QC7つ道具」で現場や顧客の声から浮上した問題の根拠を定量調査する際に「QC7つ道具」を使うなどです。

「新QC7つ道具」と「QC7つ道具」は組み合わせて使います。例えば、「連関図で具体的な問題を抽出してから、特性要因図で原因を特定していく」「特性要因図で特定した原因の対策を系統図で検討する」など、さまざまな組み合わせがあります。 2種の7つ道具で作成する図表を使い、現場で議論を繰り返し、図表をさらに発展させながら、有効な恒久対策と再発防止策を検討していきます。

記事一覧:【連載】「新QC&QC7つ道具」基本のキ

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧

参考文献

「QCストーリーとQC七つ道具」(内田修、𠮷富公彦・著/日本能率協会マネジメントセンター・刊)

「新QC七つ道具の使い方がよ~くわかる本」(今里 健一郎・著/秀和システム・刊)

執筆者プロフィール

facet代表 ライター、編集者。

一般社団法人 日本デジタルライターズ協会 会員。

町工場でのトレースや設計補助、メーカーでの設計製造現場での実務を経験した後、アイティメディア株式会社に入社。「MONOist」の立上げから参画し、月間100万PV以上の業界最大手サイトに成長させるべく尽力した。MONOistの編集記者として約12年間、技術解説記事の企画や執筆の他、広告企画および制作、イベント企画など、幅広く携わる。

2019年には3D設計コンサル企業の株式会社プロノハーツにジョインし、広報・マーケティング担当として従事する傍らで、製造業に特化したライティング事業を展開する。

2020年5月に個人事業として独立。

■主な執筆歴

- アイティメディア「MONOist」「TechFactory」「キーマンズネット」

- 日経BP「日経ものづくり」「日経クロステック」

- 金森産業「PlaBase」

- オートデスク「Redshift」

■書籍

- 一般社団法人セーフティグローバル推進機構

- 『実践!ウェルビーイング世界最強メソッド「ビジョン・ゼロ」』(日経BP)

- 「カーボンニュートラル 注目技術50」(日経BP、ムック)

- 「SDV革命 次世代自動車のロードマップ」(日経BP)