目次

会社の規模が大きくなると、事業を増やしてより多くの利益を狙うのが一般的です。そして事業を複数もつようになると、会社の資源を各事業にどれだけ割り当てるかを考えなければなりません。

たとえば、今後の成長が望める事業であれば積極的に資源を投入すべきですし、将来性も収益性もない事業であれば撤退を考えるべきです。こうした判断をするためには、それぞれの事業がもつ特徴を知る必要があります。そこで役立つのが、「プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)」という分析手法です。

今回は、プロダクトポートフォリオマネジメントの基礎知識や、4つに分類される事業の特徴、分析に必要な計算のやり方について解説します。

会社の規模が大きくなると、事業を増やしてより多くの利益を狙うのが一般的です。そして事業を複数もつようになると、会社の資源を各事業にどれだけ割り当てるかを考えなければなりません。

たとえば、今後の成長が望める事業であれば積極的に資源を投入すべきですし、将来性も収益性もない事業であれば撤退を考えるべきです。こうした判断をするためには、それぞれの事業がもつ特徴を知る必要があります。そこで役立つのが、「プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)」という分析手法です。

今回は、プロダクトポートフォリオマネジメントの基礎知識や、4つに分類される事業の特徴、分析に必要な計算のやり方について解説します。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは?

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは、お金や資材、人材といった会社の経営資源を無駄なく事業へ分配するために使用する分析手法です。1970年代にアメリカのボストンコンサルティンググループ(BCG)が提唱し、それ以降は会社経営における重要な理論として定着しました。

「プロダクトポートフォリオ」という言葉は、「会社が展開する事業の一覧」と置き換えるとわかりやすくなります。とくに製造業では、事業をひとつの製品、もしくは製品群と捉えるとよいでしょう。

それぞれの事業が市場内で「どれだけ利益を出しやすいか」「どれだけ投資を必要とするか」を分析するのが、プロダクトポートフォリオマネジメントのおもな目的となります。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは、お金や資材、人材といった会社の経営資源を無駄なく事業へ分配するために使用する分析手法です。1970年代にアメリカのボストンコンサルティンググループ(BCG)が提唱し、それ以降は会社経営における重要な理論として定着しました。

「プロダクトポートフォリオ」という言葉は、「会社が展開する事業の一覧」と置き換えるとわかりやすくなります。とくに製造業では、事業をひとつの製品、もしくは製品群と捉えるとよいでしょう。

それぞれの事業が市場内で「どれだけ利益を出しやすいか」「どれだけ投資を必要とするか」を分析するのが、プロダクトポートフォリオマネジメントのおもな目的となります。

プロダクトポートフォリオマネジメントでは事業を4つに分けられる

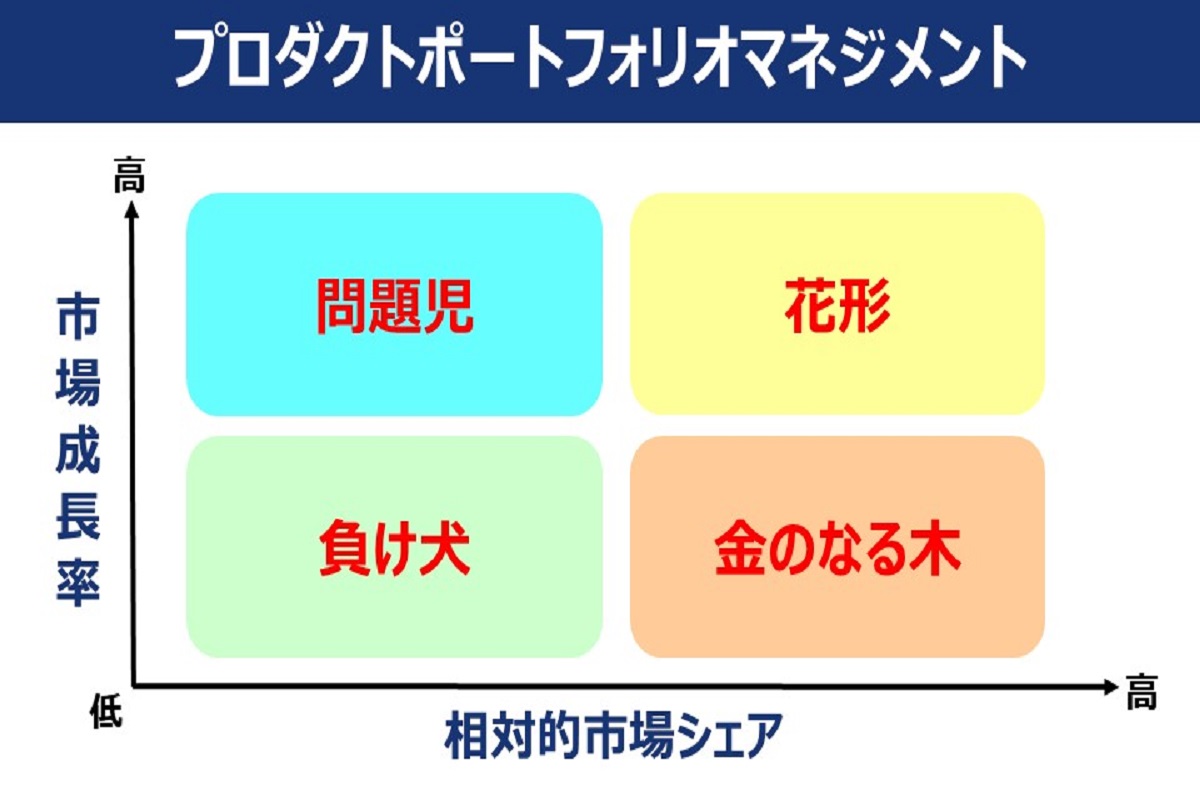

プロダクトポートフォリオマネジメントには、「市場に存在する事業は大きく4つに分けることができる」という考え方があります。この4つの分類は、縦軸と横軸、そして4つのエリア(象限)で構成される図で表すことが可能です。

縦軸には「市場成長率」という項目を設定します。これは文字通り、「市場の将来的な成長のしやすさ」と考えます。

横軸には「相対的市場シェア」という項目を設定します。相対的市場シェアとは、業界トップの他社がもつ市場シェアに対して、自社がもつ市場シェアの割合です。

そして、それぞれの軸の数値が高いか低いかの組み合わせで、事業の種類を4つに分けられます。それでは、4つの分類についてひとつずつ詳しくみていきましょう。

プロダクトポートフォリオマネジメントには、「市場に存在する事業は大きく4つに分けることができる」という考え方があります。この4つの分類は、縦軸と横軸、そして4つのエリア(象限)で構成される図で表すことが可能です。

縦軸には「市場成長率」という項目を設定します。これは文字通り、「市場の将来的な成長のしやすさ」と考えます。

横軸には「相対的市場シェア」という項目を設定します。相対的市場シェアとは、業界トップの他社がもつ市場シェアに対して、自社がもつ市場シェアの割合です。

そして、それぞれの軸の数値が高いか低いかの組み合わせで、事業の種類を4つに分けられます。それでは、4つの分類についてひとつずつ詳しくみていきましょう。

花形(市場シェア高×市場成長率高)

花形とは、成長率の高い市場で多くの相対的市場シェアを誇る事業です。成長率の高い市場は多くの企業にとって魅力的な環境なため、市場競争が激しくなります。 したがって、市場シェアを維持するために積極的な経営資源の投資が必要です。多くの売上が期待できる一方で、資金の流出も多くなるのが花形の特徴といえるでしょう。問題児(市場シェア低×市場成長率高)

問題児とは、市場成長率は高い一方で、相対的市場シェアがまだ確立できていない事業です。売り出したばかりの事業が問題児となりやすく、利益はまだ少ないものの、シェアを確立できれば花形へ転換する可能性を秘めています。 ただし、花形と同様に市場競争が激化しやすいため、事業を維持するために積極的な投資が必要です。自分で稼ぐ能力がない問題児へ投資する費用は、必然的に他の事業からの利益でまかなわなければなりません。 そのため、問題児がどうしても利益に結びつかない場合は、いさぎよく撤退することも大切です。金のなる木(市場シェア高×市場成長率低)

金のなる木とは、市場の成長は見込めずとも、高い相対的市場シェアを誇る事業です。成長の勢いが落ちた市場へ新たに参入する企業は少ないため、市場競争が起きにくく、事業に積極的な投資が必要ありません。 資金の流出が少なく、高い売上が期待できるため、4つの分類のうちもっとも高い利益が見込めます。そのほかにも、大量生産・大量販売で製品ひとつあたりのコストが相対的に下がる「規模の経済」効果が受けられたり、ブランドイメージを確立しやすいなどのメリットもあります。 金のなる木で得られた利益は、問題児や花形などの事業投資に回すとよいでしょう。負け犬(市場シェア低×市場成長率低)

負け犬とは、市場成長率が低く、かつ相対的市場シェアも低い事業です。成長の余地がない市場で十分な利益があげられず、継続する意味があまりない事業ともいえます。 なるべく早いタイミングで市場から撤退して、負け犬に割いていた経営資源をほかへ回す方が賢明かもしれません。 一般的に問題児が軌道に乗れなかった場合は負け犬へ転落するため、問題児の動向は注意深くみておくといいでしょう。プロダクトポートフォリオマネジメントに必要な計算方法を紹介

プロダクトポートフォリオマネジメントを実践する前に、縦軸の「市場成長率」と横軸の「相対的市場シェア」を求めておくのが大前提となります。正しく分析を行うため、それぞれの計算方法について知っておきましょう。

プロダクトポートフォリオマネジメントを実践する前に、縦軸の「市場成長率」と横軸の「相対的市場シェア」を求めておくのが大前提となります。正しく分析を行うため、それぞれの計算方法について知っておきましょう。

市場成長率の計算方法

市場成長率は、前年の市場規模(売上総額)に対し、今年の市場規模がどれだけ推移したかを百分率(%)で表します。計算式にすると、次のようになります。- 今年の市場規模÷前年の市場規模×100

相対的市場シェアの求め方

相対的市場シェアは、業界トップ他社の市場シェアに対し、自社の市場シェアが占める割合を表します。計算式は以下の通りです。- 自社の絶対的市場シェア÷業界トップ他社の絶対的市場シェア

- 事業の売上高÷事業が属する市場の売上総額