目次

前回まででTPS 7つのムダのうち「作り過ぎのムダ」、「手待ち(仕掛)のムダ」を解説しました。今回は3つ目の「運搬のムダ」についてお話しします。

(執筆:関伸一/関ものづくり研究所)

記事一覧:【連載】関伸一の「ものづくりDX研究所」

製造現場にとって運搬はムダ

自動車メーカーは株式市場では「輸送用機器製造業」に分類されます。「輸送」と「運搬」の違いですが、「輸送」はヒトやモノを比較的長い距離移動させることで、目的地も変化します。つまり輸送そのものが付加価値になります。一方「運搬」は例えば工場内など限られたエリアでモノの位置を移動させることを指します。つまり輸送用機器を生産する工場内で頻繁な運搬が行われ、トヨタ生産方式ではその運搬がムダだと定義しているわけです。運搬は何ら付加価値を生みませんからその定義は当然です。もちろん現場で全くモノを移動せずに生産するということは不可能ですので、移動距離、時間を極限まで少なくすることが生産性向上につながります。前回紹介した「デジタル屋台」でラインを全廃し、一人完結セル生産に移行したのは運搬のムダへの対応も筆者の目的の1つです。

運搬のムダで今現在筆者が最高だと考えているのがAmazonの自動倉庫です。入庫時は空きスペースのある棚状の収納庫の下側に大型のロボット掃除機のような機器(以下運搬ロボ)が潜り込み、入庫作業エリアに運んできます。作業者が収納する商品のバーコードと棚に貼ってあるバーコードを照合すれば入庫は完了。出庫時には出庫したい商品のバーコードを作業者が読み取れば、その商品が収納されている棚が運搬ロボにより出荷エリアに運ばれてきます。つまり、商品を作業者が探し回るのではなく、商品が勝手に作業者のもとに運ばれてくるわけです。 Amazonの自動倉庫の紹介動画をご覧いただきたいのですが、運搬ロボは進化し、相互通信機能やAIを搭載し、最適な走行ルート選択と、運搬ロボ同士の接触を防ぎます。そして入庫作業も出庫作業も人ではなくロボットに変わっています

商品の識別もバーコードではなくICタグ技術を用いたものになっているようです。ICタグ技術は皆さんもUNIQLOのセルフレジで体験したことがあるでしょう。欲しい商品を入れた買い物かごを指定の場所に置くだけで、あっという間に自動会計できますよね。

「マテハン」という言葉はご存じのことと思います。Material Handlingの略で「モノの取り扱い」、具体的には「部品や製品の入庫・運搬・仕分け・保管・出荷」を意味し、運搬よりもずいぶんと広い範囲のことを指します。Amazonの自動倉庫は倉庫内だけでなく、お客様からの発注、運送用トラックの位置情報などを総括的にシステム化したマテハンのDXです。そうでなければ23時に注文した品物が翌日に届くはずがありません。

オンライン会議も運搬のムダ取り

コロナ禍が一段落し、街には海外からの観光客も含め大勢の人々が繰り出すようになりました。しかしZoomやTeamsを利用したオンライン会議が減りはしたものの完全に定着したといってよいのではないでしょうか。

事実筆者が依頼される講演やセミナー講師の仕事もまだまだオンライン開催のものがあります。「講演者の熱量を伝える」という面ではオンライン講義、セミナーは聴講者の顔が見えないため対面でのリアル開催には劣りますが、グループ討議などはツールを使えば行えるし、質疑応答もチャット機能で可能です。

一番助かるのは移動しなくて良いことです。例えば6時間のセミナーを大阪で行うとしたら、浜松在住の筆者は前日に、開催地に向かって約250㎞という距離をクルマで移動。その翌日に6時間しゃべり倒した後は、そのまま250㎞運転して帰宅しなければなりません。交通費や宿泊費は支払っていただけますが、報酬は6時間分です。無論、拘束時間全てに報酬を出せとは言えません。つまり往復500㎞の移動は「運搬(輸送)のムダ」といえるのではないでしょうか。

都市部の企業ではまだまだ在宅勤務が多いようですが、もうそのままでよいのではないでしょうか。無論、メーカーの現場作業には適用できませんが、在宅勤務のままで十分に可能な職種はいくらでもあります。ある金属材料商社ではメタバースを使って始業時に仮想朝礼を行い、ミーティングや先輩への相談を行っているそうです。郊外に家を建て、片道1時間以上満員電車に詰め込まれて通勤、それこそ何の付加価値を生まないムダです。筆者は引き続き在宅勤務を続ける企業が勝者になると考えています。

在宅勤務は働き方改革への道

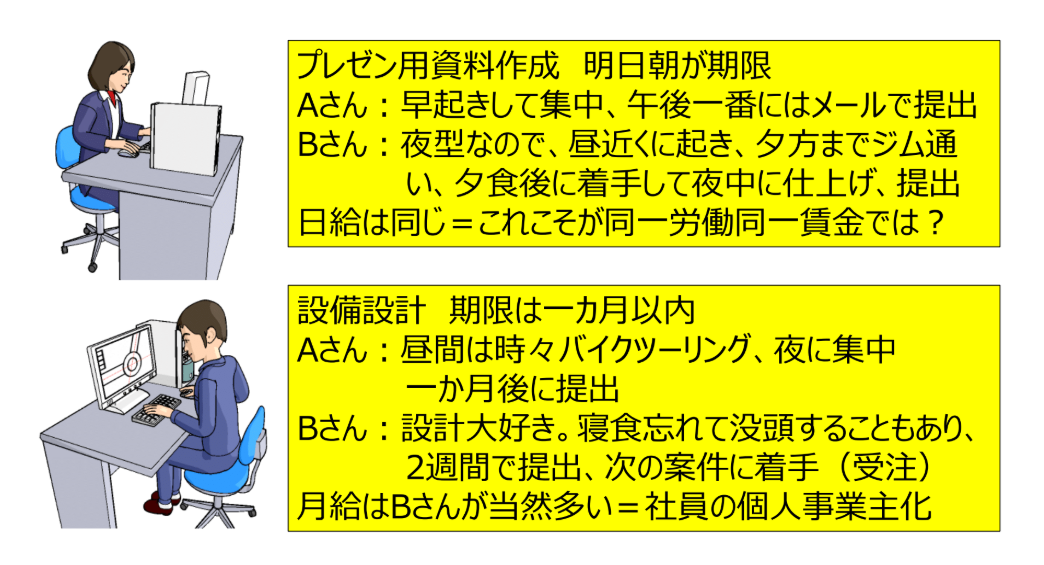

筆者が在宅勤務を推奨するもう1つの理由があります。図1上半分をご覧ください。

在宅勤務のAさん、Bさんの2人にこんな仕事の指示を出します。

「ここに3日後に行う会議資料のたたき台がある、おおよそのレイアウトなどは決めてあるので、明日朝イチまでにPowerPointの資料として完成させてくれ」

これに対しAさんは、早く起きて約4時間で完成させ、その日の午後一番にメールで提出。一方Bさんは夜型体質のため、昼近くに起床、夕方までジムで汗を流し、夕食後に着手して6時間かけて夜中に仕上げ、提出。

両者とも期限に間に合った仕事をしているので、日給は同じですよ。これこそが同一労働同一賃金なのではないでしょうか? 今現在の解釈では「同じ職種であれば正社員も非正規社員も同じ賃金であるべきだ」という論調ですが、筆者は違うと思います。例えばこのコラムを執筆すれば当然それに見合った報酬をいただけるのですが、1時間で書き上げようが、1週間悩んで書き上げようが報酬は同じです。正しい報酬とは働いた時間に対するものではなく、成果(物)に対して支払われるものですよね。これは私のようなフリーランスだけではなく企業に勤務する方も同じなのではないでしょうか?

もう1つの例を図1の下半分でお話しします。FA(Factory Automation)設備の設計者に顧客からの要求事項を与え、「1カ月で設計して」と依頼したとします。Aさんは天気が良ければ昼間に時々バイクツーリングして、夜は仕事に集中して、1カ月後に提出。一方Bさんは設計そのものが大好きで、時には寝食忘れて仕事に没頭、2週間で設計完了。上司に「次の仕事ください!」と進言し、仕事を受けます。これ、フリーランスでしたら「新規受注」ですよね。当然月給はBさんの方が多い。これまた同一労働同一賃金に見合いますし、いわゆる「サラリーマンの個人事業主化」なのです。健康機器で有名なタニタでは2017年から「社員の個人事業主化」を推進していて希望する社員も少なくないようです。

この2つの例を、現状の労働基準法に照らし合わせると、やり方や考え方次第では違法と見なされる可能性もあります。しかし、法律や規制にあまりに縛られすぎたら、それこそ”X=Transformation:改革”は不可能ですよ。「働き方改革」というのは労働(残業)時間を短くすることが目的ではなく、ひとりひとりが自分に合った働き方をし、適切な報酬を得ることが目的なのではないでしょうか?

記事一覧:【連載】関伸一の「ものづくりDX研究所」

執筆者プロフィール

関ものづくり研究所代表。株式会社Fiot代表取締役。株式会社エコム社外取締役、株式会社桜井製作所社外取締役、国立静岡大学大学院客員教授。

ローランド ディー. ジーにて製造部長として勤務していた時代には、完全一人完結セル生産「デジタル屋台生産システム」を開発。その成果が新聞・雑誌やテレビ番組などで報道されて話題に。ミスミグループ本社では、製造子会社の駿河精機 本社工場長、生産改革室長、環境・品質推進室長を兼務し、業務改善を推進した。

自身の専門である機械工学および統計学を基盤として、品質向上を切り口に現場の改善を中心とした業務に携わる。ISO9001/14001マネジメントシステムにも精通し、経営に寄与するマネジメントシステムの構築に精力的に取り組み、その延長線上として労働安全衛生を含むリスクマネジメントシステムの構築にもかかわる。