目次

早いものでこの連載も12回目を迎えました。これまで製造業のDXを実現するための具体的手法とデータ活用の重要性を解説してきました。最終回はそれを具体的に推進する人材、データサイエンティストについてお話しし、この連載を締めたいと思います。

記事一覧:【連載】関伸一の「ものづくりDX研究所」

データサイエンティストとは

データサイエンティストとは一般的には「データを収集・整形・分析し、そこから有益な情報を抽出して、課題解決や意思決定に貢献するエンジニア」と定義されます。単に数字を眺めてグラフを作ることではなく、ビジネスの課題を理解し、適切なデータを選び、仮説を立て、検証し、結果を分かりやすく伝えるという一連のプロセスを担う能力が必要になります。

特に重要なのが「適切なデータを選ぶ」という能力です。これからの時代、膨大なデータがセンサーなどを通じて集められクラウドに保存されます。今の組織(現場)の問題点は何なのか。それを改善するためのデータはどれなのか。もちろん複数のデータが絡み合ってくるので多変量解析になることが考えられます。そこを的確に選択するためには現場に関わる要素(人、設備、材料、工法:いわゆる4Mと測定方法を含めた5Mなど)を理解する必要があります。

データサイエンティストに必要な知識と能力

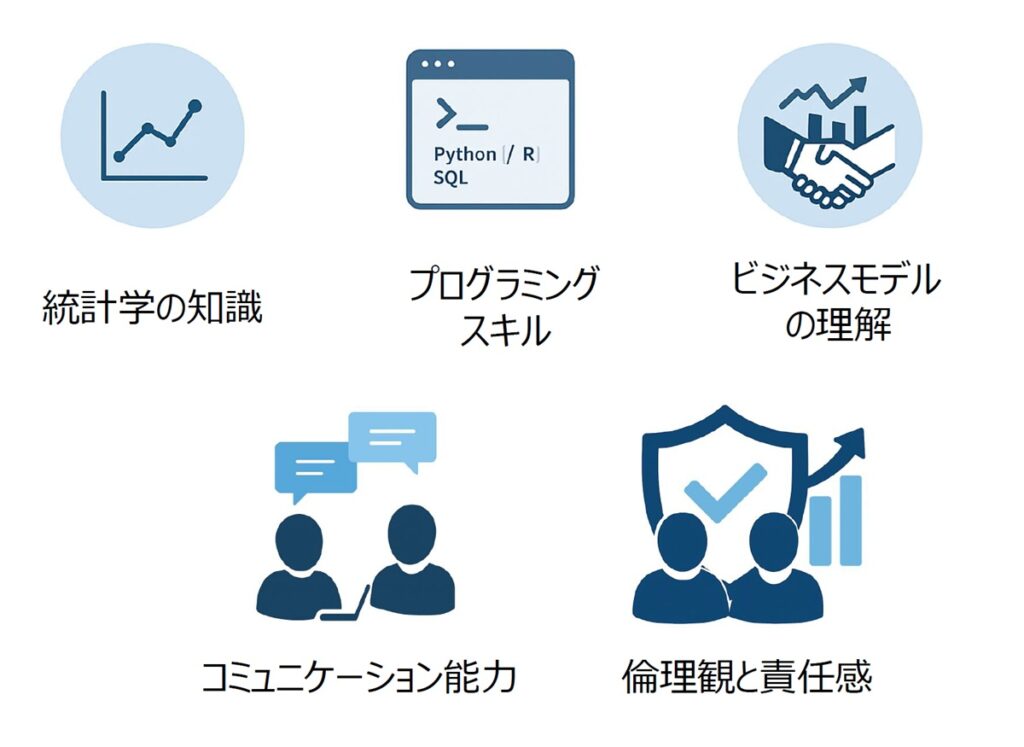

データサイエンティストに求められる能力は、先に述べたデータ選択能力に加え、以下のような複合的な能力が必要とされます。

1. 統計学の知識

データ分析の基盤となるのは統計学です。平均、分散、回帰分析、仮説検定などの基本的な統計的品質管理手法は必須です。また、機械学習アルゴリズムなど高度な手法も理解している必要があるでしょう。

2. プログラミングスキル

PythonやRなどのプログラミング言語を用いてデータ処理、分析、可視化を行うスキルも必要です。以前も述べましたが「可視化=ダッシュボード」であり、データをリアルタイム処理し可視化することで、ユーザー(経営者、管理職、現場の方々)がそれを見て的確な判断ができるようにしなければなりません。

データベース構築のスキルも必須となります(例えばSQL)。また、クラウド環境(AWS、GCP)やビッグデータ処理技術(Spark、Hadoop)の理解も必要でしょう。

3. ビジネスモデルの理解

技術だけでは価値を生み出せません、すなわちデータを「意味のある情報」に変換しなければならないのです。データ分析の目的を明確にし、課題に即したアプローチを取るために、業界知識や経営視点が不可欠となります。データを「意味ある情報」に変えるには、そのデータを何に活かすのか、つまり目的を適切に見定める能力が必要です。そもそもビッグデータの定義は「目的がない大量のデータ」です。そこから目的を見出すには自社の経営理念、中長期経営計画などのビジネスモデルを正確に理解することが必要なのです。

4. コミュニケーション能力

分析結果を経営層や現場に伝えるにはその階層に合った用語を使用する能力が求められます。プレゼンテーション資料やレポート作成、さらにはチーム内でのスムースな協働のためにもコミュニケーションスキルが重要です。筆者はデータを食材に例えることがあります。その食材を相手の食べやすいように調理して美味しく召し上がっていただくことがシェフの能力ですよね。数字の羅列では相手には何も伝わらないのは当然ですが、その階層に合ったデータのまとめ方、つまりグラフやレポートで相手にわかりやすく伝え、その結果相手のアクションに繋げる。データサイエンティストの仕事は数字という食材を扱う一流シェフと同じなのです。

5. 倫理観と責任感

時には個人情報を扱う場面もあるため、データの取り扱いには慎重さが求められます。AIの偏りや誤った分析による意思決定のリスクを理解し、倫理的な判断を導く能力も不可欠となります。

ここまでを図1にまとめました。

図1:データサイエンティストに必要な能力

データサイエンティストの役割

データサイエンティストの役割は自らが判断を下すのではなく、そのデータを見た相手に適切な意思決定をしてもらうことです。例えばマーケティングでは顧客の行動パターン分析、製品開発ではユーザーのニーズの予測、金融ではリスク管理や不正検出にも活用されるでしょう。つまり医療、教育、行政など、あらゆる分野でデータサイエンティストの力が求められているのが現状です。

製造現場ではこの連載で述べてきた「KAIZEN for DX」を目的に設計、購買、製造、顧客からのフィードバックなどの多岐にわたるデータから何を見い出し、ムダを無くし競争力を上げるのか。そのためにはデータサイエンティストという人材が必須なのです。

私の友人でもある由紀ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大坪正人氏が代表理事を務める一般社団法人ファクトリーサイエンティスト協会は、中小規模の製造業の社員がIoTデバイスによるエンジニアリング、センシング、データ解析、データ視覚化、データ活用の 知識を身に付けて、データを軸に経営判断を素早くおこなうアシストをおこなう人材育成の養成を目的とした団体です。製造現場のデータサイエンティスト養成にぴったりの育成プログラムを用意し、広く受講者を募っていますので、ご興味のある読者の方はお問合せしてみてください。

最後に―DXで日本のものづくりを復活させよう!

日本の製造現場のデジタル化は明らかに後れを取っています。失われた30年、その間製造業は進化するどころかアジア諸国に追い越されてしまいました。しかしこのままで良いのでしょうか?

デジタル技術をアナログ感性で使いこなし製造業のDXを実現し、日本のものづくりが復活する! 筆者が今一番望んでいることですし、そのためにはまだまだ筆者の経験、知見、そして最新情報を引き続き広めていきたいと考えております。

全12回の連載をお読みいただきありがとうございました。

記事一覧:【連載】関伸一の「ものづくりDX研究所」

執筆者プロフィール

関 伸一(せき・しんいち)

関ものづくり研究所代表。株式会社Fiot代表取締役。株式会社エコム社外取締役、株式会社桜井製作所社外取締役、国立静岡大学大学院客員教授。

ローランド ディー. ジーにて製造部長として勤務していた時代には、完全一人完結セル生産「デジタル屋台生産システム」を開発。その成果が新聞・雑誌やテレビ番組などで報道されて話題に。ミスミグループ本社では、製造子会社の駿河精機 本社工場長、生産改革室長、環境・品質推進室長を兼務し、業務改善を推進した。

自身の専門である機械工学および統計学を基盤として、品質向上を切り口に現場の改善を中心とした業務に携わる。ISO9001/14001マネジメントシステムにも精通し、経営に寄与するマネジメントシステムの構築に精力的に取り組み、その延長線上として労働安全衛生を含むリスクマネジメントシステムの構築にもかかわる。