目次

関連リンク:「ナレッジマネジメント」に関する記事一覧

関連リンク:「検索」に関する記事一覧

古いナレッジマネジメントの現状と課題

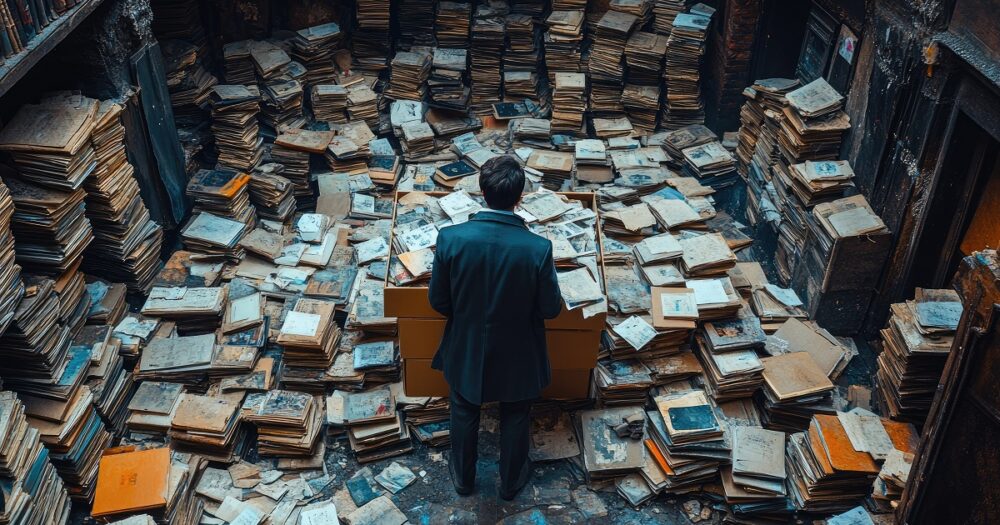

組織内で培われたナレッジが適切に管理されなければ、せっかくの情報資産が無駄になってしまいます。特に、今なお紙媒体やローカル環境で管理されている情報は、時代遅れのナレッジマネジメントとされ、多くの課題が指摘されています。ここでは、古いナレッジマネジメントに見られる代表的な特徴と、それにともなう問題点について詳しく見ていきます。

紙の書類での管理とその弊害

従来、社内のマニュアルやルールは紙の書類として保存されてきました。こうした方法は、一見すると確かな記録や証拠としての価値を持つように思われますが、実際にはバージョンの混乱や物理的な劣化、さらには必要な情報を迅速に検索することが不可能といった問題があります。たとえば、急なトラブル発生時に最新情報を参照できず、業務が滞るといったリスクも無視できません。また、複数の部署で異なる管理方法が採られている場合、情報の整合性や統一性が保たれず、混乱を招いてしまいます。

担当者・運用ルールの不明確さ

ナレッジマネジメントの更新や管理において、誰が責任を持って運用するのかが明確でない場合、情報は古いまま放置される恐れがあります。担当者が特定されないと、誰もが情報の更新に責任を感じず、結果として最新の知識が組織内に広がらなくなります。たとえば、ルールがなく管理基準が定められていない場合、一部の従業員のみが情報を登録・更新することが多く、全体としての活用度が低下してしまいます。また、担当者の交代や退職によって、重要なノウハウが失われるケースも頻発しています。

ローカルExcelでの分散管理

個人PC内で管理されるExcelファイルは、一見手軽な情報保存手段として利用されます。しかし、この方法では情報が部署や個人ごとに散在し、全社的な検索や参照が極めて困難です。バージョン管理が適切に行われる保証もなく、同一データのコピーが多数存在するため、どの情報が最新なのかを判別するのも大変です。また、災害やシステム障害が発生した場合、一瞬にして全体のデータが失われるリスクも懸念されるため、信頼性の観点で問題とされています。

これらの古い管理方法は、組織の知識を有効活用する上で大きな障壁となっており、効率的な情報共有や迅速な意思決定を妨げる要因となっています。技術の進化にともない、よりスマートな運用方法への移行が求められているのです。

古いナレッジマネジメントがもたらす業務上の問題

従来の管理手法がもたらす業務上の問題は、単に情報が散在するというだけではありません。実際の現場では、古いナレッジマネジメントが業務効率やセキュリティ面においても多大な影響を与え、日々の業務運営に深刻な支障をきたしています。

業務効率の低下と情報管理のリスク

まず、情報の検索性が極めて低い問題が挙げられます。古いナレッジでは、最新情報や必要なデータを探し出すのに非常に多くの時間が費やされ、作業効率の低下を招いてしまいます。さらに、アクセス制御が曖昧なため、社内の機密情報が不適切に閲覧されるリスクもあります。こうした管理体制では、情報漏えいの可能性が高まるだけでなく、部門間の連携も妨げられてしまいます。

情報の形骸化と組織文化への悪影響

また、情報自体が形骸化してしまう問題も深刻です。管理方法が煩雑なために、更新や見直しがされず、実際には使われない「死蔵データ」として社内に蓄積される状況が生じます。これにより、重要な知識が時代遅れとなり、現場の迅速な対応を阻害してしまいます。さらには、各従業員が最新の情報を共有できないため、意思決定に遅れが生じ、顧客対応に支障を来すなど、数多くの業務上の不利益が発生しています。

こうした状況は、単に技術的な問題だけでなく、組織全体の文化や意識にまで影響を与えていると言えるでしょう。ナレッジマネジメントの活用が進まない背景には、従来の管理手法に依存した慣習や、更新のための責任者が定まらないという組織文化の問題も深く関係しています。これらの問題点に対して、現代のワークフローに合った運用方法への転換が必要不可欠です。

古いナレッジマネジメントの問題解消手順

ここからは、古いナレッジマネジメントの課題を解決するための実践的な手法を、具体的なステップに沿ってご紹介します。改善のための基本的な考え方と取り組み方法をしっかりと把握し、実践に結び付けることが重要です。

明確な目的設定

まず、効果的なナレッジマネジメントの導入や改善にあたっては、その目的を明確にする必要があります。例えば、新人教育の効率化や顧客対応力の向上、業務の属人化解消を目的とする場合、具体的な目標を設定することで、改善活動全体の指針が決まります。目的が曖昧だと、ナレッジマネジメントの担当者も更新の意義を感じられず、情報が放置されがちです。目標設定は、手法の選択や運用方法の見直しにおいても、後々の評価指標に直結する重要なポイントとなります。

適切なツールの選定

業務効率を改善するためには、まずは既存のツールを活かす方策を検討したうえで、最新技術を取り入れた新規のツール選定を行う、といった観点をもつことが重要になります。たとえば、社内のExcel業務をそのままWebシステム化できるノーコード開発ツールを活用することで、社内に散在するデータやノウハウを一元管理し、データベース化が可能になるため、ナレッジマネジメントを効率化できます。これにより、情報共有や業務ノウハウの継承がスムーズになり、社内の知識資産を有効活用できるようになります。また、クラウド型の社内Wikiや、自然言語検索機能を搭載したシステムなど、組織のニーズに合致する機能を持ったツールを選ぶことで、情報の一元管理が可能になります。たとえば、チャットツールと連携したナレッジ共有プラットフォームや、モバイル対応のシステムを導入することで、場所や時間に囚われず迅速に情報へアクセスできる環境が整います。ツール選定にあたっては、操作性や拡張性も十分に検討しましょう。

情報整理と可視化の徹底

次に、既存の情報を整理し、見やすく可視化することが重要です。古い情報は定期的に更新または削除し、最新の情報と入れ替える仕組みを整備する必要があります。FAQの作成や、テーマごとにカテゴリを分けた社内Wikiの運用により、誰でも簡単に情報を検索・参照できる環境を構築しましょう。視覚的に整理された情報は、社員の学習意欲や理解度の向上にも直結し、現場での活用率の大幅な改善が期待できます。

暗黙知から形式知への変換

知識の共有においては、従業員個々の暗黙知(経験や勘、直観などにもとづく言語化が難しい知識)を組織全体で共有できる仕組みが必要です。個人のノウハウを文書化するプロセスを取り入れることで、退職者のノウハウ流出リスクを軽減し、組織全体の知的資産を守ることができます。具体的には、ワークショップやミーティングを通して、各自の経験やノウハウを共有し、体系化する取り組みが効果的です。このプロセスが進むと、個々のアイデアが組織全体のイノベーションへとつながるケースも増えていきます。

社員教育とインセンティブの充実

最後に、ナレッジマネジメントの運用を定着させるためには、社員教育と評価制度の充実が不可欠です。新しいツールや運用ルールを導入した後は、全社員に対して定期的なトレーニングを実施し、使い方や更新方法を周知徹底する必要があります。さらに、情報共有に積極的に参加した社員に対しては、表彰制度やインセンティブを設けることで、運用へのモチベーションを向上させることができます。こうした取り組みは、運用システムの継続的な改善と、組織全体の知識活用を促進するための土台となります。

効率的なナレッジ運用を実現するポイント

古い運用方法を改善し、組織全体で効果的に知識を共有するためには、いくつかの運用ポイントに着目する必要があります。ここでは、業務効率を劇的に向上させるための具体的な対策についてご紹介します。

アクセス性の向上

モバイルやPCなど、多様なデバイスでの利用を可能にすることは、現代の働き方において非常に重要です。検索機能の強化や、キーワードやタグにもとづく整理を行うことで、必要な情報に即座にアクセスできる環境を整えましょう。こうした取り組みにより、社員は時間を有効に活用できるでしょう。

知識共有文化の育成

効率的なナレッジ運用の根幹には、社員同士が積極的に情報共有を行う文化があります。具体的には、定期的な社内イベントやワークショップを開催し、情報発信に対する評価制度を導入することが効果的です。こうした取り組みは、日常業務の中で自然と情報共有が行われる環境を作り上げ、社員同士のコミュニケーションを活性化させます。知識がスムーズに共有されることで、業務の迅速な意思決定が可能となるでしょう。

情報の鮮度管理

長期間にわたり蓄積された情報は、定期的な更新やアーカイブの仕組みを通じて、常に最新の状態に保つ必要があります。情報の鮮度を維持するためには、更新のタイムラインを明確に設定し、古くなったデータを整理するルールを定めることが大切です。こうした取り組みにより、現場で利用する情報の正確性や信頼性が担保され、社員は常に最新の知識にもとづいて業務を遂行できます。

セキュリティ強化とアクセス制御

情報管理には、セキュリティ対策と適切なアクセス権限の設定が不可欠です。最新のツールを活用することで、アクセス制限やバージョン管理が容易になり、重要な情報が不正に閲覧されるリスクを抑えることができます。二段階認証やログ管理などの対策を取り入れ、万全のセキュリティ体制を構築することは、組織全体の情報資産を守るために必須の施策となります。

部門横断コミュニケーションの促進

ナレッジ管理は、部門ごとに分断された情報ではなく、全社的な連携が土台となります。チャットツールやオンライン会議システムを積極的に活用し、部門を超えた情報共有や意見交換を促す仕組みが求められます。部門間の連携を強化することにより、組織全体での問題解決が早まり、イノベーションの創出にもつながるでしょう。

ナレッジツール選定の基準

新たなナレッジマネジメントシステムを導入する際には、ツールそのものの性能に加え、運用面での課題防止策を同時に行う必要があります。ここでは、理想的なツール選定の基準について解説します。

ツール選定時に重視すべき基本要件

まず、ツール選定においては、検索性・管理性・操作性・拡張性といった基本的な要件を満たすかどうかが重要です。キーワードやタグ、全文検索に優れたシステムは、必要な情報への即時アクセスを可能にし、バージョン管理やアクセス権限の設定が充実しているツールは、情報の安全性を確保します。さらに、直感的なユーザーインターフェースやモバイル対応、他ツールとの連携機能があれば、多様なシーンでの活用が期待できます。

成功事例に見る最新ナレッジマネジメントの導入効果

従来の属人的な管理から脱却し、全社的な連携やナレッジの蓄積を促進する取り組みは、実際の現場で大きな成果を上げています。ここでは、最新のナレッジマネジメント導入による具体的な効果を、成功事例を交えてご紹介します。

クラウド型ツールの導入による業務改善

実際に最新技術を取り入れたナレッジマネジメントシステムを導入した企業では、劇的な業務改善が実現されています。たとえば、ある企業では、従来の紙媒体や個人管理のデータに代わり、チャットツールと統合されたクラウド型Wikiシステムを採用しました。その結果、情報検索にかかる時間が大幅に短縮され、新人研修の期間もほぼ半減するという成果が得られました。成功の背景には、適切なツール選定に加え、社員全体の意識改革と役割分担の明確化がありました。

社員参加型の運用で社内連携を強化

社内の情報共有を徹底するために定期的な勉強会やワークショップを開催し、運用ルールの徹底を図っている企業も存在します。このような取り組みにより、各部署間の連携が強化され、全体の生産性向上に寄与しています。

こうした成功事例は、他の企業にとっても貴重な参考事例となり、古いナレッジマネジメントの課題を解消するための具体的な手法として高く評価されています。

まとめ

古いナレッジマネジメントは、情報の陳腐化や検索性の低下、さらには組織文化の停滞を招く要因となっています。改善には、明確な目的設定、適切なツール選定、情報の整理・可視化、そして社員教育を通じた運用ルールの徹底が不可欠です。

ぜひ、自社のナレッジマネジメントを見直し、最新の運用方法を取り入れて、業務効率の向上と知識共有の促進を実現していきましょう。

関連リンク:「ナレッジマネジメント」に関する記事一覧

関連リンク:「検索」に関する記事一覧

参考文献

https://www.gate02.ne.jp/media/it/column_189/