目次

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧

関連リンク:「設備保全」に関する記事一覧

ハインリッヒの法則とは何か

ハインリッヒの法則は、労働災害における重大事故と軽微な事故、ヒヤリハットの発生比率を示した経験則です。この法則を正しく理解することで、現場における安全対策の優先順位が明確になります。

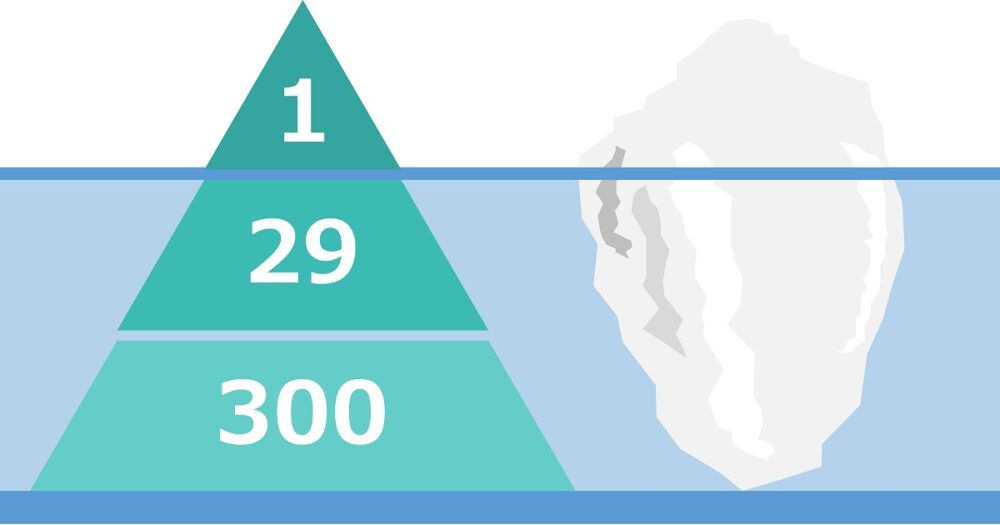

1:29:300の法則の意味と由来

ハインリッヒの法則は、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハット(無傷事故)が存在するという統計的な関係性を示しています。この法則は、1931年にアメリカの安全技師ハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが5,000件以上の労働災害データを分析した結果、導き出されました。

ハインリッヒは保険会社に勤務する中で、膨大な労働災害の事例を調査し、重大災害に至る前に必ず軽微な事故や危険な状態が繰り返し発生していることを発見しました。この発見により、重大事故を防ぐためには、軽微な事故やヒヤリハットの段階で適切に対処することが最も効果的であるという安全管理の基本原則が確立されたのです。

ハインリッヒが示した災害発生のメカニズム

ハインリッヒは単に比率を示しただけでなく、災害が発生するメカニズムも体系化しました。彼が提唱した「ドミノ理論」では、災害は「社会的環境・遺伝的要素」→「個人的欠点」→「不安全な行動・状態」→「事故」→「災害」という5つの要因が連鎖的に作用して発生するとされています。

この理論において重要なのは、どこかの段階でドミノの連鎖を断ち切れば災害を防げるという点です。特に「不安全な行動・状態」の段階、すなわちヒヤリハットの段階で介入することが、最も効率的かつ効果的な災害防止策となります。このメカニズムの理解が、現代の予防安全の考え方の基盤となっています。

製造業における法則の重要性

製造業では機械設備の稼働や重量物の取り扱い、化学物質の使用など、重大災害につながるリスクが常に存在します。一度重大事故が発生すれば、従業員の生命に関わるだけでなく、生産停止による経済的損失、企業の社会的信用の失墜など、計り知れない影響が生じます。

ハインリッヒの法則を活用することで、日常的に発生する300件のヒヤリハットを体系的に収集・分析し、重大事故の芽を事前に摘み取ることが可能になります。特に大企業では複数の拠点や多様な工程があり、ヒヤリハット情報を組織横断的に共有・活用することで、より高度な安全管理体制を構築できます。

| 事故の種類 | 発生件数の比率 | 具体例 |

|---|---|---|

| 重大事故 | 1 | 死亡事故、重傷による長期休業 |

| 軽微な事故 | 29 | 軽傷、応急処置で済む怪我 |

| ヒヤリハット | 300 | 怪我はないが危険を感じた事象 |

ヒヤリハットと軽微な事故が重大事故につながる理由

なぜ小さなミスや危険な状況が重大事故へと発展するのでしょうか。このメカニズムを理解することで、日常の安全活動の意義が明確になります。

同じ原因が繰り返されるリスク

ヒヤリハットや軽微な事故の多くは、不安全な行動や設備の不備など、根本的な原因が解決されないまま放置されることで繰り返し発生します。たとえば、通路に置かれた障害物につまずきそうになったというヒヤリハットが報告されても、整理整頓のルールが徹底されなければ同じ状況が再発します。

繰り返される危険な状況は、いずれ条件が重なったときに重大事故として顕在化します。時間帯や作業者の疲労度、機械の稼働状態など、複数の要因が重なったタイミングで、これまで「運良く」回避できていた事故が現実のものとなるのです。この予測可能性こそが、ヒヤリハットへの対応を重要にしています。

正常性バイアスと慣れの問題

現場では「いつもこうだから大丈夫」「今まで事故が起きていない」という正常性バイアスが働きやすく、危険な状況に慣れてしまう傾向があります。毎日同じヒヤリハットが発生していても、実際に怪我人が出ていなければ、その危険性が過小評価されるのです。

また、ベテラン作業者ほど自分の経験や勘に頼り、標準作業手順を省略したり、安全装置を無効化したりする行動を取りがちです。こうした行動は短期的には効率的に見えても、いずれ重大事故の引き金となります。組織全体で危険感受性を維持し、小さな異常に敏感であり続けることが安全文化の基盤です。

製造現場で見られる典型的なヒヤリハット事例

製造現場ではさまざまなヒヤリハットが日常的に発生しています。機械に巻き込まれそうになった、フォークリフトとの接触を間一髪で回避した、重量物を落としそうになった、といった事例は多くの工場で報告されています。これらは作業手順の不徹底、設備の不具合、作業環境の問題など、必ず何らかの原因が存在します。

品質管理の観点からも、製品の不良やニアミスはヒヤリハットと同様に扱うべきです。検査で発見された不良品の背後には、発見されなかった軽微な品質異常が多数存在し、それらが顧客クレームや製品事故につながる可能性があります。安全と品質は表裏一体であり、両方の視点からヒヤリハットを捉えることが重要です。

製造現場における典型的なヒヤリハット事例は、下記のとおりです。

- 機械設備への巻き込まれ、挟まれのヒヤリハット

- 転倒、転落の危険を感じた事例

- 重量物の落下、飛来による危険

- フォークリフトや台車との接触回避

- 化学物質の飛散や漏洩の一歩手前

- 電気設備による感電の危険

関連リンク:工場のヒヤリハットを撲滅するには?原因分析と体調管理を含めた包括的対策

ハインリッヒの法則を現場改善に応用する方法

ハインリッヒの法則を理解するだけでは不十分です。この法則を実際の現場改善活動に結びつけ、重大事故防止につなげる具体的な方法を実践することが求められます。

ヒヤリハット報告制度の構築

効果的なヒヤリハット報告制度を構築するには、まず従業員が心理的に安全に報告できる環境を整えることが最優先です。報告者が責められる文化では、誰も報告しなくなり、貴重な情報が組織に集まりません。報告することが評価される仕組み、匿名性の確保、報告によって処罰されないという明確な方針が必要です。

報告フォーマットは簡潔で記入しやすいものにし、スマートフォンやタブレットからも報告できるデジタルツールを導入することで、報告のハードルを下げることができます。また、報告件数だけでなく報告の質も評価し、改善につながった事例を組織全体で共有することで、報告のモチベーションを維持します。

収集したヒヤリハットの分析手法

集めたヒヤリハット情報は体系的に分析しなければ価値を生みません。まず、発生場所、作業内容、時間帯、関与した設備など、さまざまな切り口で分類し、傾向を把握します。特定の場所や工程、時間帯に集中している場合は、そこに根本原因が潜んでいる可能性が高いと判断できます。

分析手法としては、なぜなぜ分析(5WHY)やFTA、FMEAなどの品質管理手法が有効です。表面的な原因だけでなく、なぜその状況が生まれたのか、組織的・構造的な問題はないかを深掘りすることで、根本的な改善策が見えてきます。大企業では専門の安全部門やデータ分析チームが、高度な統計手法を用いて傾向分析を行うことも効果的です。

PDCAサイクルによる継続的改善

ヒヤリハット対策は一度実施して終わりではなく、PDCAサイクルを回して継続的に改善することが重要です。下記の表を参照してみてください。

| PDCAの段階 | 具体的な活動内容 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| Plan(計画) | ヒヤリハット分析、 対策の優先順位決定、 実施計画策定 | 根本原因の特定、 効果的な対策の立案 |

| Do(実行) | 設備改善、 手順見直し、 教育訓練の実施 | 現場での具体的な改善の実現 |

| Check(評価) | 対策効果の測定、 ヒヤリハット件数の推移確認 | 改善効果の定量的把握 |

| Act(改善) | 成功事例の標準化、 不十分な対策の見直し | 継続的な安全レベルの向上 |

他業界におけるハインリッヒの法則の活用事例

ハインリッヒの法則は製造業だけでなく、医療、介護、建設、保育など幅広い業界で応用されています。他業界の成功事例から学ぶことで、自社の取り組みに新たな視点を取り入れることができます。

医療・介護現場での適用例

医療現場では、投薬ミスや患者取り違えなどのインシデントが重大な医療事故につながる可能性があります。多くの医療機関では、インシデントレポートシステムを導入し、重大事故に至らなかった事例も含めて報告・分析する体制を構築しています。

介護施設では転倒・転落事故が多発するため、ヒヤリハット段階での環境整備や見守り体制の強化が重大事故防止に直結します。たとえば、利用者がベッドから降りようとして職員が気づいたという事例を分析し、センサーマットの設置や巡回頻度の見直しにつなげることで、骨折などの重大事故を未然に防ぐことができます。

建設業における安全管理への応用

建設現場は高所作業や重機の使用など、常に高いリスクにさらされています。建設業界では、朝礼での危険予知活動や、作業前の安全確認、ツールボックスミーティングなどを通じて、日々のヒヤリハットを共有し、同様の事故を防ぐ取り組みが定着しています。

大手ゼネコンでは、協力会社を含めた全作業員からヒヤリハット情報を収集し、データベース化して類似工事で活用するシステムを構築しています。過去のヒヤリハット事例から学ぶことで、新規現場でも同じリスクを事前に察知し、対策を講じることが可能になっています。

品質管理とリスクマネジメントへの展開

製品の品質管理においても、ハインリッヒの法則は有効です。市場に流出した重大な品質不良の背後には、社内で発見された軽微な不良や、検査で指摘されたニアミスが多数存在します。これらを体系的に分析することで、設計や製造プロセスの問題点を早期に発見し、リコールなどの重大事態を回避できます。

リスクマネジメントの観点では、企業活動全般におけるリスクの予兆を早期に捉えるためにハインリッヒの考え方が応用されています。コンプライアンス違反やセキュリティインシデント、品質クレームなど、さまざまなリスクの芽を日常的に収集・分析することで、企業価値を損なう重大事態を未然に防ぐことが可能です。

ヒヤリハット活動を成功させるための取り組み

ヒヤリハット活動を形骸化させず、実効性のある安全文化として定着させるには、組織全体での継続的な取り組みが不可欠です。

経営層のコミットメントと資源配分

安全活動の成功には、経営トップが安全を最優先課題として明確に位置づけ、必要な人員・予算・時間を確保することが絶対条件です。トップが安全方針を明示し、定期的に現場を訪問してヒヤリハット活動の状況を確認、改善提案に対して迅速に意思決定を行う姿勢を示すことで、現場の取り組みが加速します。

大企業では、安全担当役員の設置や、安全投資の予算確保、KPIを経営指標に組み込むなど、経営システムとして安全を組み込むことが効果的です。また、重大事故ゼロだけでなくヒヤリハット報告件数や改善実施率など、プロセス指標も評価することで、予防的な安全活動を促進できます。

現場の心理的安全性の確保

ヒヤリハットを報告することで叱責されたり、評価が下がったりする文化では、報告件数は増えません。むしろ、報告した人を称賛し、改善につながった事例を表彰する仕組みを作ることで、報告を促進できます。匿名での報告を可能にするシステムも、心理的ハードルを下げる有効な手段です。

また、管理職や監督者に対して、部下からの報告を受け止めるコミュニケーションスキルの教育を実施することも重要です。報告を非難せず、「報告してくれてありがとう」という姿勢で受け止め、一緒に原因を考え改善策を検討する対話の場を作ることが、心理的安全性の基盤となります。

教育訓練と意識改革の継続

ハインリッヒの法則やヒヤリハット活動の意義を、全従業員が正しく理解していることが活動の前提です。新入社員教育や定期的な安全教育の中で、実際のヒヤリハット事例や改善事例を教材として活用し、自分事として捉えられるようにすることが重要です。

また、ベテラン作業者ほど慣れや過信が生じやすいため、定期的なリフレッシュ教育や、他部門・他拠点と事例を共有することで、危険感受性を維持します。eラーニングやVR技術を活用した体験型の安全教育も、リアルな危険を疑似体験することで意識改革に効果的です。

まとめ

ハインリッヒの法則は、1件の重大事故の背後に29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するという、安全管理の基本原則を示しています。この法則を理解し現場で実践することで、日常の小さな異常や危険な状況を見逃さず、重大事故を未然に防ぐことが可能になります。

効果的なヒヤリハット活動には、心理的に安全な報告環境の整備、収集した情報の体系的な分析、PDCAサイクルによる継続的改善が不可欠です。さらに、経営層のコミットメント、現場の意識改革、他業界の成功事例から学ぶ姿勢が、組織全体の安全文化を育みます。

製造業をはじめとするさまざまな現場で、ハインリッヒの法則を基盤とした予防安全活動を実践し、従業員の生命と企業価値を守る強固な安全管理体制を構築していきましょう。

関連リンク:「品質管理」に関する記事一覧

関連リンク:「設備保全」に関する記事一覧