目次

「ものづくりDX推進コンサルの現場から」では、DX/IoTビジネスモデル構築のコンサルティングなどにかかわる筆者が、これまで自分自身が見てきた現場の実情や課題を交えながら、ものづくりDX推進の方法論などを語ります。第1回は、DXにおけるデータの有効利用についてお話しします。

(執筆:高安篤史/合同会社コンサランス代表 中小企業診断士)

デジタルトランスフォーメーションと似ている言葉

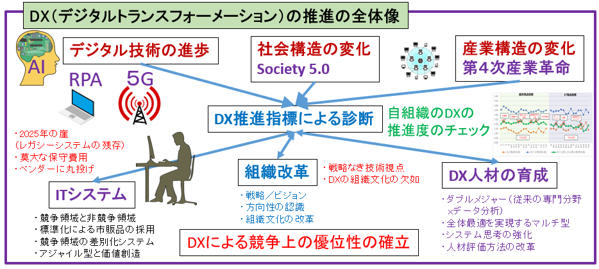

「デジタルトランスフォーメーション(DX)」とは、「価値創造して変革すること」を意味します。経済産業省によると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

DXと似たような用語に、デジタイゼーション(Digitization)/デジタライゼーション(Digitalization)というものがあります。それぞれの意味を説明すると以下のようになります。

デジタイゼーション(Digitization):データ収集して蓄積する

「デジタイゼーション」は、アナログをデジタルにする「デジタル化」をすることを意味します。つまり、アナログな情報をデジタル信号に置き換える、つまりコンピュータが処理できる0/1の世界に置き換えるということです。例としては、下記があります。

- レコード ⇒ CD

- アナログカメラ ⇒ デジタルカメラ

- 紙データ ⇒ 写真

- 手書き ⇒ ワープロ

デジタライゼーション(Digitalization):分析して改善する

「デジタイゼーション」は、「データ活用による業務(プロセス)全般のデジタル化」のことです。製造業の生産管理システムによる効率化やRPA(Robotic Process Automation)による間接部門の業務の自動化などが例として挙げられます。

DX推進において、まず上記の違いを意識することも必要ですが、併せて収集するデジタルデータをどうやって有効活用して価値を生み出していくかを検討していくことも重要です。

DXで目指すのは価値創造による変革であるので、まず「新たなことをやろう」という発想のもと、「何のデータを収集しようか」という議論になるものです。そこで、筆者がいろいろな組織を見て感じてきたことが、推進にかかわる皆さんが「新規のデータにこだわりすぎている」ということでした。しかし、まずは既存データの活用が第1ステップです。新規のデータではなくても構わないのです。そもそも既存データの有効活用ができていない組織は、新たにデータを収集しても有効活用できないでしょう。つまり各部門が所有しているデータが他の部門で活用できる可能性や、各部門間のデータが融合されることで新たな価値を生み出されることを理解することが重要なのです。

データ有効活用の例

患者の病歴や投薬、検診結果といった情報をデジタル化し、医療機関に共有できるようになれば、患者が自分自身の記憶を頼りに伝えなくてもよくなります。また予防や病気の再発を考慮した診察や治療を受けられるようになるなど、質の高い医療を受けやすくなります。救命救急時にも、こうしたデータを役立てることができます。高額療養費制度や確定申告、給付金など各種手続きの簡素化もできます。例としては、健康保険証、運転免許証、資格情報、銀行口座番号などを全てマイナンバーカードへ紐づけすることが挙げられます。

個別(部門)のデータを共有して全体最適化する例

プロジェクトの担当者の日報をデジタル化して共有し、PC使用状況やファイル更新頻度を収集し分析することで、プロジェクトの状況/問題発生の兆候の見える化が可能になります。

またシステム開発プロジェクトで、「今、どの工程にどれくらい時間をかけているのか」が把握できるようになれば、現状把握や業務改善をしやすくなります。報告(日報を書くこと)そのものが目的になっているプロジェクトが多数存在していることがあります。そこで、何のためにデータを使うのかが明確になれば、記載する工程などの分類項目は自ずと決まります。

上のプロジェクト開発とは少し異なりますが、自社のWebページにアクセス解析システムを設置している場合、そのデータによりユーザーの興味が分析可能であり、それにもとづいたマーケティングや新製品開発が行えるようになります。これもデータ共有による全体最適化の例です。しかし現実には、単なるWebページのアクセス数を上げることが目的になってしまっていることが多いです。

AI(人工知能)化の事例

AIを用いた事例としては、収集した健康データから病気の要因分析を行う、会議の録音データからの会議録の自動作成(過去の会議録を学習データとする)、自動車の運転情報からの事故予測/自動車保険の価格設定、製造業の外観検査のAI化、化学プラントや発電所でのセンサーデータからの異常の早期検知などがあります。

オンラインセミナーでの事例

データの有効利用については、幅広く捉えることが必要です。例えば、コロナ禍をきっかけに多くのセミナー(研修)がオンライン(リモート)に切り替わりました。オンラインセミナーでも、データの有効利用の考え方が生きます。

非常事態宣言が出ていた当時は止むを得なかったということもありますが、セミナーの進行などでは悩ましい課題もあります。筆者もセミナー講師として活動していますが、身をもって体験しました。

オンラインセミナーではよく、「講師と受講者での意思疎通がしづらい」という声が聞こえてきます。一方で、対面式(リアル)セミナーに比べ、大きなメリットもあります。それは、例えばチャット機能を使うことで、受講者全員の意見を一度に確認することができるようになることです。そして受講者の意見もデータ(情報)です。対面式セミナーでは、時間の関係で数人の意見を聞くのが限度だったものが、全員の意見が一度に共有し、デジタル化され蓄積できることで相乗効果、すなわち多くの経験者の意見を共有することでの気づきなどが生まれます。

自社だけではなく、社会にも目を向けること

個別の部門、製品、業界で捉えてしまうと、データの有効利用も限界があります。従来の枠を超え、産業全体および社会全体を俯瞰していくことが重要になります。ここで、「今の組織の中の自分の役割としては、そんな社会全体まで考える必要はない」と思われる方も多いでしょう。そこは、あえてDX時代では間違いであることが多いと申しておきます。

IoTにてあらゆるモノや組織がつながり、そこから得られたデータを分析することで、顧客やユーザーや社会において何が課題であるかが分かるようになります。従来は言われたことだけをやっていた(作っていた)部門や担当者も、「どういうものを作るべきか」という意識を持つようになります。 さらに言うと、その課題は、まだ誰も気づいておらず、皆さんの立場だからこそ分かったのかもしれず、それにより価値が創出できることもあります。これが、DX時代の究極の「データの有効利用」「価値の創出」です。

執筆者プロフィール

合同会社コンサランス 代表/中小企業診断士。

https://www.consulance.jp/

早稲田大学理工学部工業経営学科(プラントエンジニアリング/工場計画専攻)卒業後、大手電機メーカーで20年以上に渡って組込みソフトウェア開発に携わり、プロジェクトマネージャ/ファームウェア開発部長を歴任する。DFSS(Design for Six Sigma:シックスシグマ設計)に代表される信頼性管理技術/プロジェクトマネジメントやIoT/RPAやDXのビジネスモデル構築に関するコンサルタントとしての実績 及び 自身の経験から「真に現場で活躍できる人材」の育成に大きなこだわりを持ち、その実践的な手法は各方面より高い評価を得ている。

IPA(情報処理推進機構)SEC Journal掲載論文(FSSによる組込みソフトウェアの品質改善 IPA SEC journal25号)を始め、執筆論文も多数あり。 2012年8月 合同会社コンサランスの代表に就任。

- 中小企業診断士(経済産業大臣登録):神奈川県中小企業診断協会 所属

- 情報処理技術者(プロジェクトマネージャ、応用情報技術者、セキュリティマネジメント)

- IoT検定制度委員会メンバー (委員会主査)

■書籍

- 2019年に書籍『知識ゼロからのIoT入門』が発売

- 2020年に共同執筆した「工場・製造プロセスへのIoT・AI導入と活用の仕方」が発刊

- 2021年10月に創元社より、やさしく知りたい先端科学シリーズ9として、書籍「IoT モノのインターネット (モノ・コト・ヒトがつながる社会、スマートライフ、DX推進に活用中)」が発売

- 日刊工業新聞社「工場管理」 2021年10月臨時増刊号「ゼロから始めるモノづくりDX」で執筆

- 2022年4月に共同執筆した書籍(プラントのDX化による生産性の向上、保全の高度化)が発刊