目次

製造業での品質管理を中心としたいろいろな業務の問題解決で使える「製造業新QC/QC7つ道具」について基本から解説します。いまさら聞けない人や、誰かに教えないといけない人も、ぜひご活用ください。

(執筆:小林由美 / facetライター、編集者)

記事一覧:【連載】「新QC&QC7つ道具」基本のキ

親和図法とは?

親和図法とは、ある課題に対する事実や意見、発想(つまり「言葉」)を「言語データ」として収集し、言語データ同士の「親和性」(「結びつきが強い」「似ている」)を見つけて統合図を作り、情報整理をする手法です。文化人類学者で東京工業大学名誉教授だった川喜田二郎氏が1967年に考案した研究法「KJ法(川喜田二郎法)」が起源です。

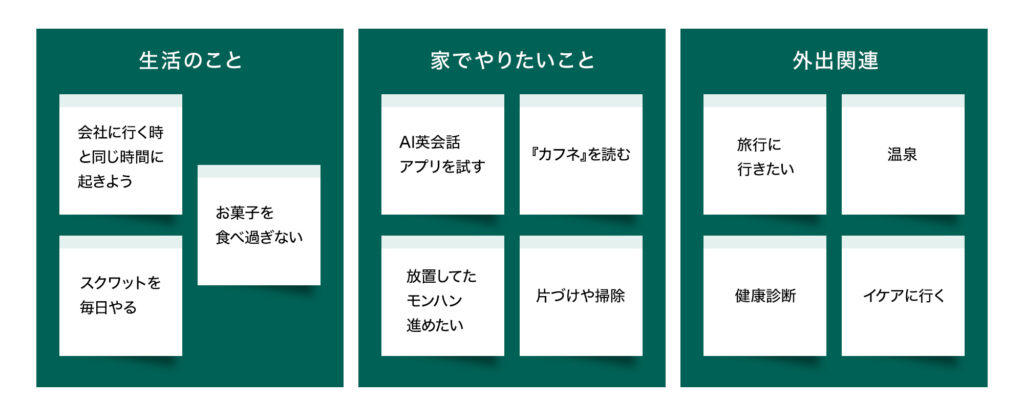

まず、枠に1つコメント(考えや感想など)を書いた「言語カード」をどんどん作っていき、さらに似ている内容の言語カードをまとめます。似た内容でまとめたカードは、「親和カード」を作って中に置きます。ここで言うカードは、メモ紙や付箋紙であったり、PowerPointやExcelの図形(シェイプ)であったりします。

親和カードの内容を直したり追加したり、言語カードを集め直したりしながら、親和図をブラッシュアップしていきます。親和図が完成したら、そこから読み取れる情報を箇条書きの文章で整理します。

親和図法が活用できる場面

親和図法は、「皆からいろいろ話を聞いたけれど、うまくまとまらない」「たくさん集めたコメントの内容を、他の人にうまく伝えたい」というようなシーンで、皆の発言内容を整理する際に活躍します。

製造業の業務では、ワイガヤの議論や、改善活動で聞き取りした現場の意見、顧客アンケートなど、たくさんの人からコメントを取って整理する際に使われます。企画会議や改善活動での情報共有や議論の場で、参加メンバーにいきなり全てのコメントに目を通してもらおうとするのは無理があります。そうした場合に親和図がまとまっていれば、集まった意見やコメントを大枠で把握しながら話をすることができるというわけです。

親和図法をやってみよう

それでは、親和図法を実際に進める上での手順を、大きく5つに分けて解説します。今回は、製造部門の人たちが話し合いながら改善テーマを決めていく様子を例にします。模造紙の上に、付箋紙を張りながら親和図を作成していきます。

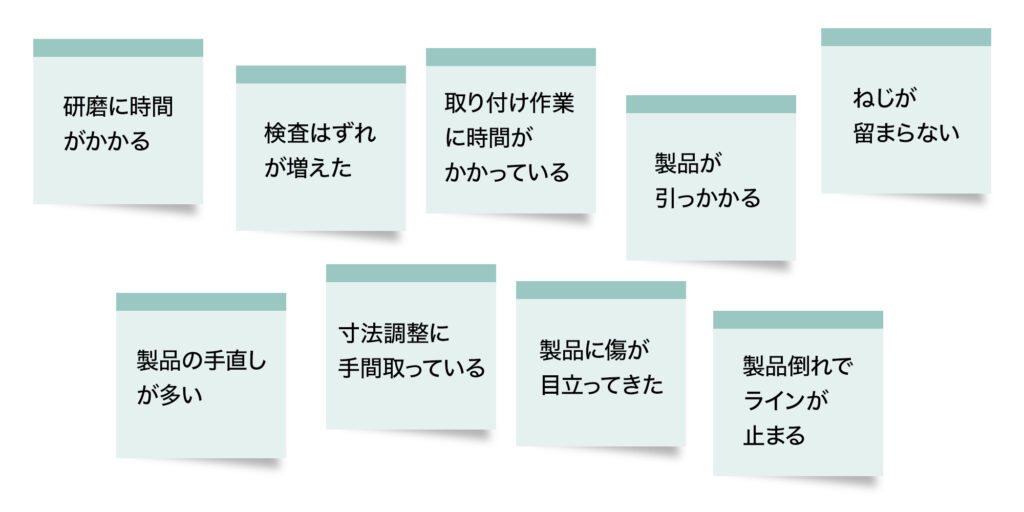

1. 課題に関する言語カードを集める

まずは、設定した課題に関する事実・意見・発想などを言語データとして収集します。今回は「改善テーマ」を決めていくので、「最近、困ったことや、つらかったこと」について、メンバー皆で出し合うことにしました。

「製品倒れでラインが止まる」

「製品に傷が目立ってきた」

「取り付け作業に時間がかかっている」

「ねじが止まらない」

「寸法調整に手間取っている」

……など

皆の悩みを1つ1つ、付箋紙に書き出してもらいます。これが言語カードです。

2. 親和性の高い言語カードをまとめる

言語カードの数がそろってきたら、親和性の高い言語カード同士を同じグループに集めます。親和性の高さについては、「これらの言語データは似ている」程度の認識で判定しても問題ありません。親和性のないカードがあれば無理にグループ分けする必要はなく、作業対象から除外しても構いません。

今回は、不具合の内容別に親和性をまとめます。1で挙げた困りごとを「工程トラブル」「不良品の増加」「加工工程の手間」と親和性を分類することにします。色違いの付箋紙に親和性の分類テーマを書いて、言語カードのグループのそばに置きます。見出しごとの付箋紙の集まりが、ここでは親和カードということになります。

3. できた親和性で情報を整理する。

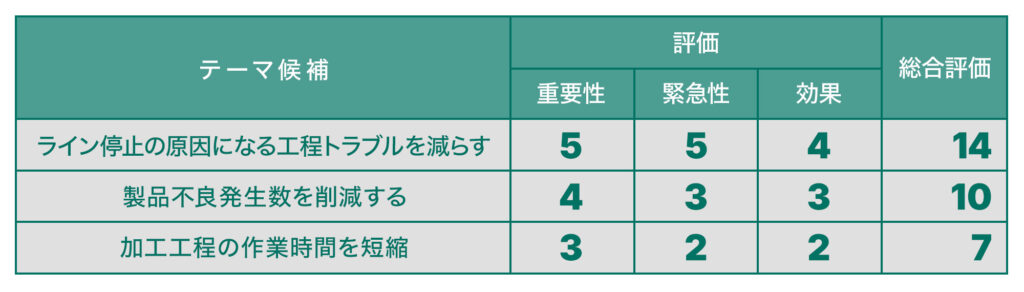

親和図ができたら、情報を整理します。箇条書きの文章でまとめてもよいのですが、「連関図法」や「マトリックス図法」など他の新QC7つ道具を使うのも効果的です。

今回は、親和図で挙がった「工程トラブル」「不良品の増加」「加工工程の手間」のテーマにそれぞれに対して、「ライン停止の原因になる工程トラブルを減らす」「製品不良発生数を削減する」「加工工程の作業時間を短縮」という改善テーマを定めていきます。

ここではマトリックス図で「重要性」「緊急性」「効果」の3つの評価項目を設けて5段階評価し、総合点が高い「ライン停止の原因になる工程トラブルを減らす」を改善テーマにすることを決定しました。

話し合いの場以外でも使える親和図法

親和図法を用いることで、会議やブレインストーミングなどの場で交わされるさまざまな発言や意見を分かりやすく整理することができます。こうした話し合いの場以外にも、論文の執筆、社内報の企画といったケースにも応用できます。

参考文献

「新QC七つ道具の使い方がよ~くわかる本」(今里 健一郎・著/秀和システム・刊)

執筆者プロフィール

facet代表 ライター、編集者。

一般社団法人 日本デジタルライターズ協会 会員。

町工場でのトレースや設計補助、メーカーでの設計製造現場での実務を経験した後、アイティメディア株式会社に入社。「MONOist」の立上げから参画し、月間100万PV以上の業界最大手サイトに成長させるべく尽力した。MONOistの編集記者として約12年間、技術解説記事の企画や執筆の他、広告企画および制作、イベント企画など、幅広く携わる。

2019年には3D設計コンサル企業の株式会社プロノハーツにジョインし、広報・マーケティング担当として従事する傍らで、製造業に特化したライティング事業を展開する。

2020年5月に個人事業として独立。

■主な執筆歴

- アイティメディア「MONOist」「TechFactory」「キーマンズネット」

- 日経BP「日経ものづくり」「日経クロステック」

- 金森産業「PlaBase」

- オートデスク「Redshift」

■書籍

- 一般社団法人セーフティグローバル推進機構

- 『実践!ウェルビーイング世界最強メソッド「ビジョン・ゼロ」』(日経BP)

- 「カーボンニュートラル 注目技術50」(日経BP、ムック)

- 「SDV革命 次世代自動車のロードマップ」(日経BP)