目次

製造業での品質管理を中心としたいろいろな業務の問題解決で使える「製造業新QC/QC7つ道具」について基本から解説します。いまさら聞けない人や、誰かに教えないといけない人も、ぜひご活用ください。

(執筆:小林由美 / facetライター、編集者)

記事一覧:【連載】「新QC&QC7つ道具」基本のキ

マトリックスデータ解析法とは

「マトリックス図」は、ある目的に対して集まった、多くの情報を2つの事象で分類して、表の行と列に振り分けて配置して対応させる図表です。アンケート結果を収集するときも、まず帳票データのマトリックス図にまとめますよね。

関連リンク:マトリックス図法で全体をくまなく見渡して着眼点をとらえる

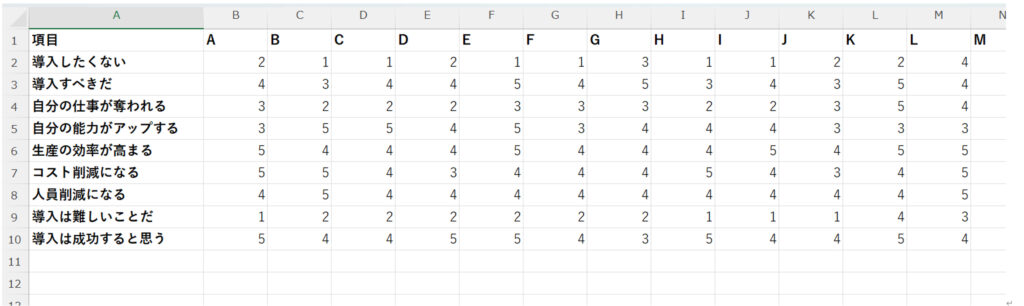

図1は、社内の人にInstagramなどSNSの使用状況を5段階で尋ねるアンケートを実施した結果の一部です。

このような生のデータを見ただけでは、「皆、TikTokはあんまり使ってないのかな」「へーKさんはYouTube好きなんだ」くらいの感想しか出てこないのではと思います。ましてやたくさんの人のデータとなれば、ただただ数字を眺めまわすだけになってしまいます。

ご存じの通り、アンケートの分析では、こうしたマトリックスにしたデータを基に棒グラフや円グラフを作成して考察や分析を行います。

マトリックスデータ解析法もおおよそは、その方法の1種ともいえますが、特にデータの相関関係に着目し統計的な計算をして、似ている傾向を寄せ集めて次元を落としつつ、散布図を作ってデータ傾向の分析を行います。こうした処理は統計学において「多変量解析」の手法の1つである「主成分分析」と言います。

産業用ロボット導入のアンケート結果にマトリックスデータ解析法を使う

以降では、マトリックスデータ解析法で実際に行うことについて解説します。実際の計算はソフトウェアで行うことが多く、計算も複雑であるため、ここでは詳細な解説は控え、解析のだいたいの流れのみ見ていただくようにします。

部品メーカーのプロトリュード社は、ロボットを導入することで、現場の作業を効率化して、利益率を高めていきたいと考えました。その際に社内で行った意識調査のアンケートの結果分析を例にしていきます。

目的に沿ったデータの収集

まずは得たい情報、分析したい内容に対して、必要と考えられるデータを収集してマトリックスにします(図2)。尋ねる項目や尺度は下記としてみました。

【質問】

- 導入したくない

- 導入すべきだ

- 自分の仕事が奪われる

- 自分の能力がアップする

- 自分の仕事が奪われる

- 生産の効率が高まる

- コスト削減になる

- 人員削減になる

- 導入は難しいことだ

- 導入は成功すると思う

【尺度】

- まったくおもわない

- ややそうではないと思う

- どちらともいえない

- ややそうだと思う

- まったくそうだと思う

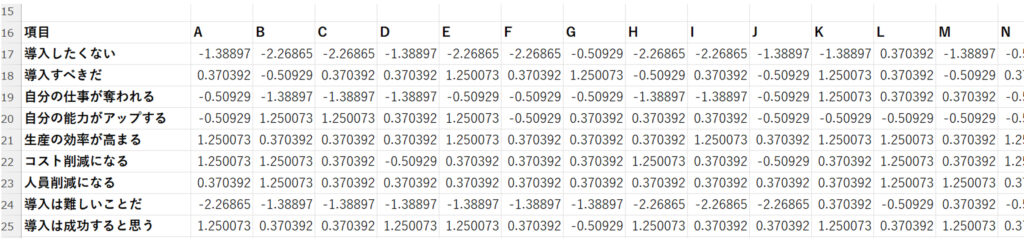

データの基準化

次に、収集したマトリックスのデータを基準化(標準化)します(図3)。基準化とは、平均値を0、標準偏差を1と変換することです。「標準偏差」とはそれぞれの値が平均値からどれくらい差があるかを表すための指標です。

基準化データ=(データ-平均値)÷標準偏差

Excelであれば、平均値は「AVERAGE」、標準偏差は「STDEV」で簡単に算出できます。ここでは算出式の解説を割愛します。

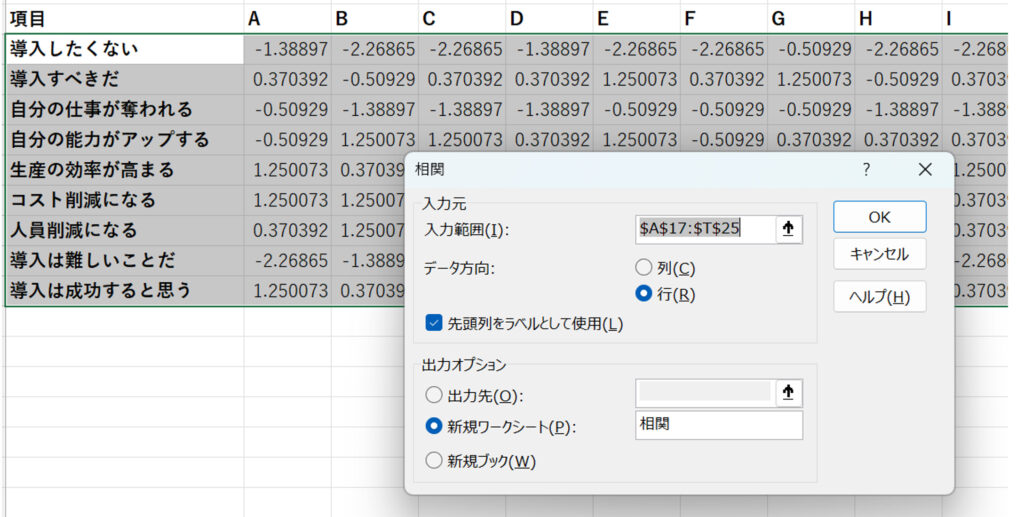

データごとの相関分析

データを標準化したのちに、相関分析を行います。「相関性」とは、2つの事柄の関連性のことであり、「相関係数」は相関性を評価するための係数です。

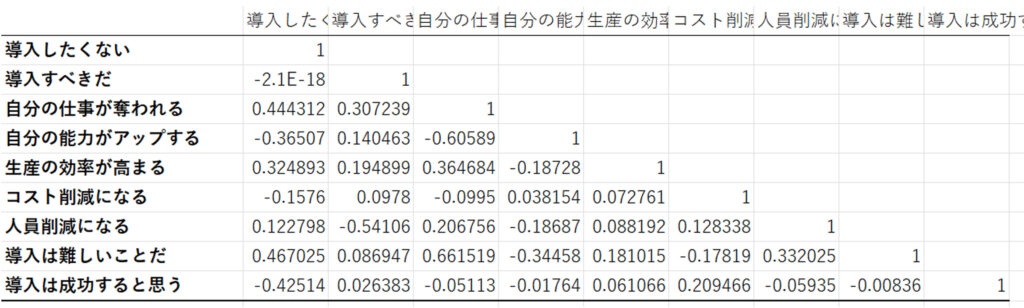

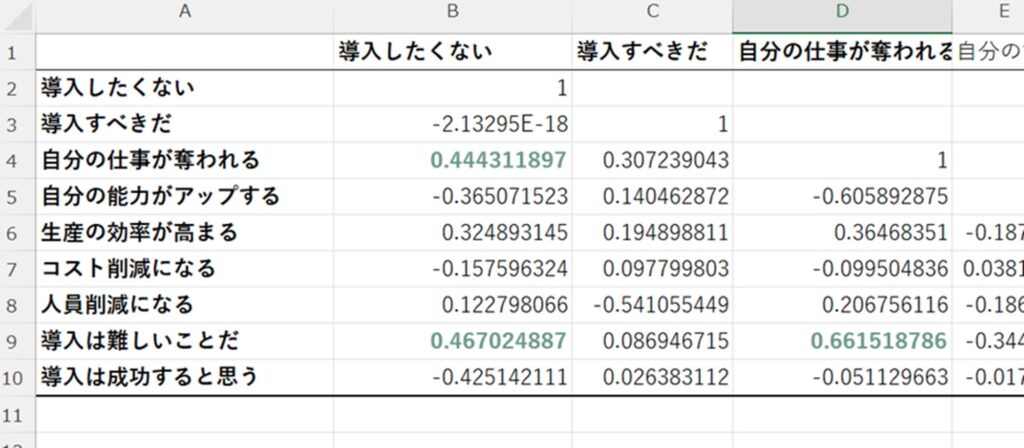

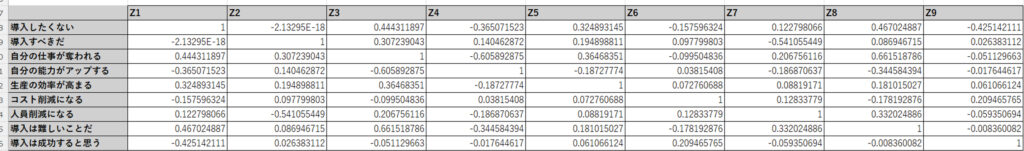

下記では、Excelの「データ分析」の機能を用いて相関性を示す表を出力した例です(図4および5)。ここで出力された表は「相関行列」と言います。

数字が大きい部分が、相関性が高い情報です。図6では相関性が高く出ている数字を赤くしています。このアンケートでは、「導入が難しい」と考えている人が「自分の仕事がロボットに奪われる」と思っている傾向が見えています。

ただしここではあくまで相関を見ているのであって、「導入が難しいという人が多い結果として、ロボットに自分の仕事が奪われると思う人の数が増える」という「因果関係」の証明にならないことに留意しておく必要があります。

固有値の算出と主成分の選定

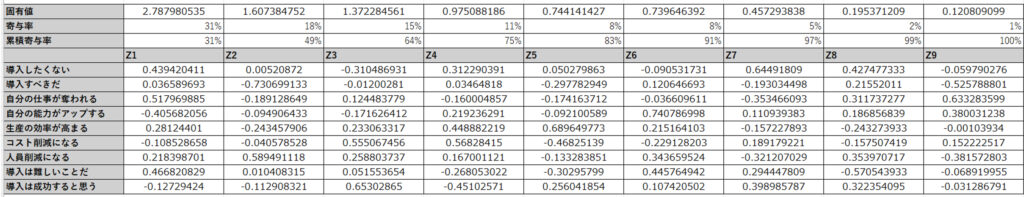

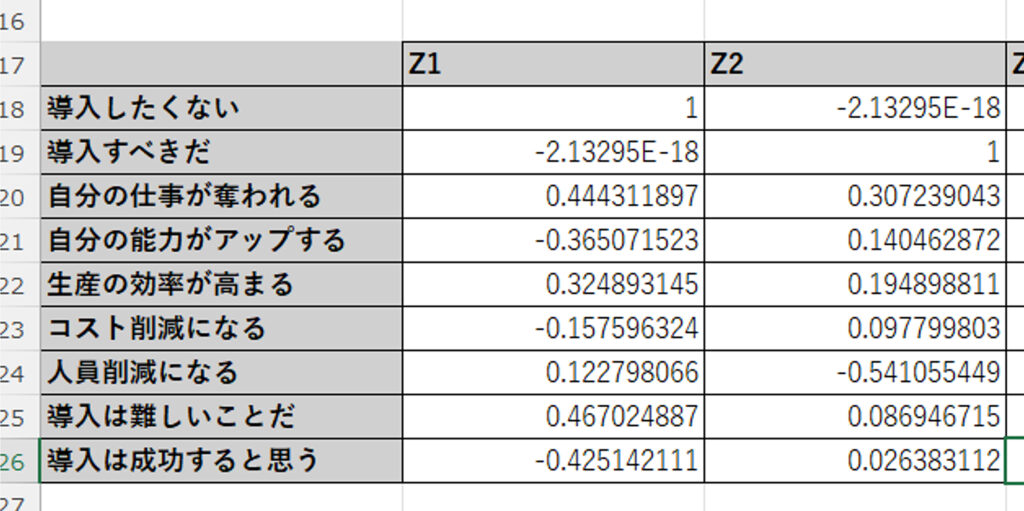

ここでは、どの項目をデータ評価の尺度(主成分)とすべきかを分析します。主成分については命名しなおすので、「Z1~Z9」と仮で名前を付けました(図7)。

固有値とは、主成分が、データ全体でどれくらいの比率を占めているか示す数字です。固有値はExcelのソルバー機能や解析ソフトウェアで計算することができます。計算方法や数式についての解説はここでは割愛します。

寄与率とは固有値をパーセンテージで示した数字です。固有値÷主成分の数(ここでは9

)で算出します。累積寄与率は、寄与率を左から右のセルに向かって積み上げていったパーセンテージであり、最後が「100%」になります。

評価に使用する主成分は、累積寄与率 が70~80%であり、固有値が1以上になることが目安となります。図7ではZ1~Z4の4つが該当し、この項目がデータの80%近くを表していると考えます。

主成分とアンケート項目との相関関係を計算した値が、因子負荷量です(図8)。算出式の解説を割愛します。

以降では、主成分得点を計算し散布図でグラフ化していくのですが、主成分が2つしか設定できないため、Z1とZ2を主成分として使います。今回は、過半数近いデータを表しているので、評価には差し支えないとします。

Z1とZ2に、命名をします。これは主観的で構わないとされています。Z1を「抵抗感と不安」、Z2を「合理的期待と賛成」としてみました。

Z1「抵抗感と不安」の人たちは否定派であるものの、生産効率は高くなると少し評価している傾向なのが興味深いです。生産効率が上がってしまうからこそ、ロボットに仕事を取られる不安があるのかもしれませんね。

Z2「合理的期待と賛成」の人たちは、自分たちの能力も生産効率もアップできると期待しているようです。一方で、コスト削減にはやや懐疑的なのではないかと考えられます。

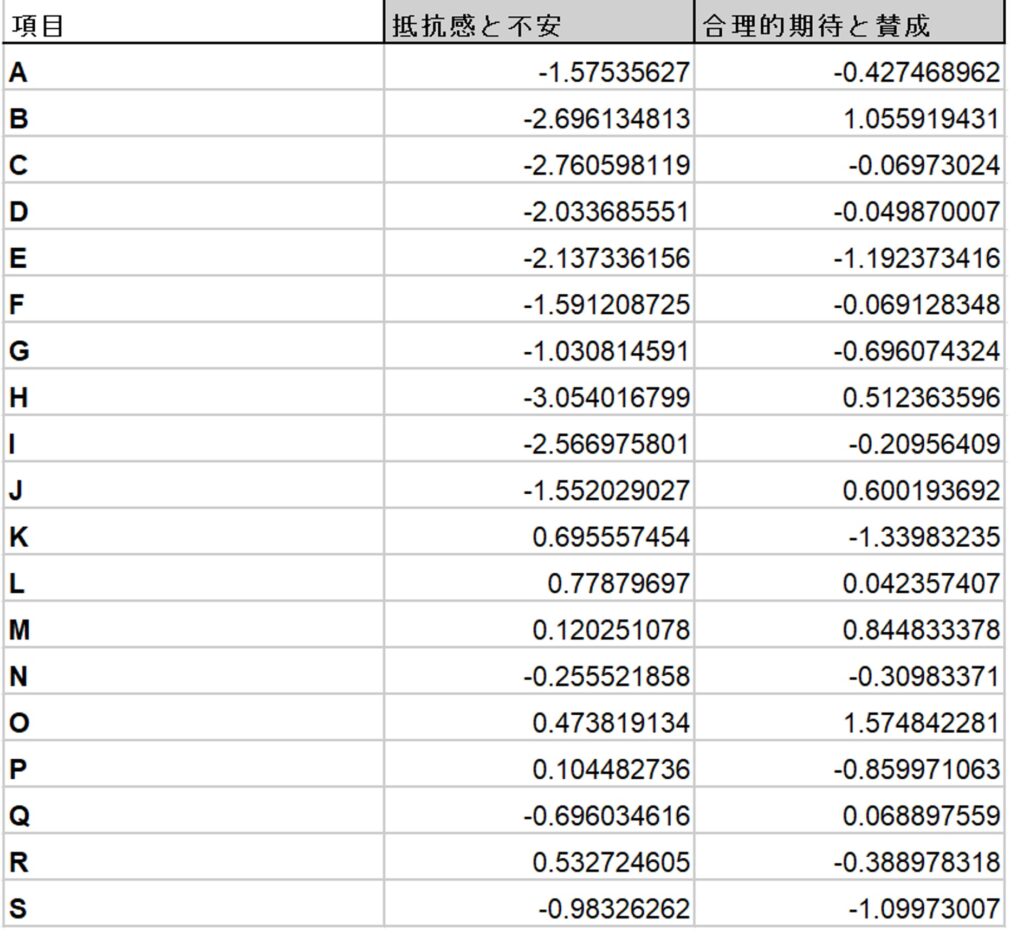

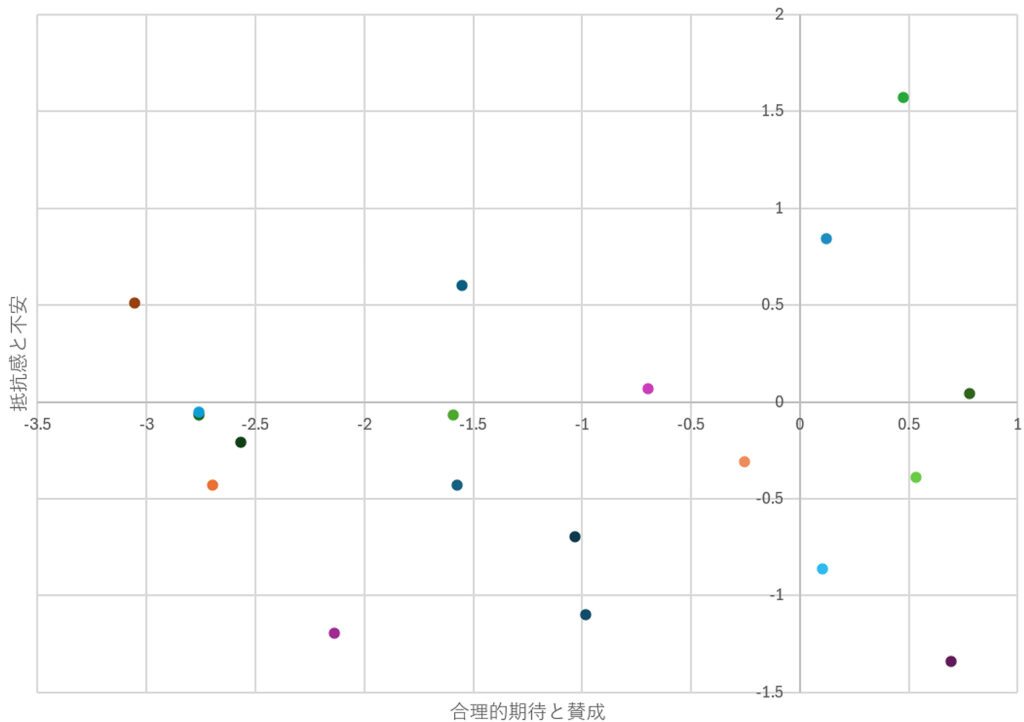

以下は、上でネーミングした「抵抗感と不安」と「合理的期待と賛成」の主成分得点を算出したマトリックスです(図10)。

さらに図10を散布図にします。抵抗感や不安感が極端に高い人は少ないけれど、心から賛成だと言う人も少なそうという結果になりました。

このアンケートは、そもそもロボット導入に関する知識があまりない人が多く、尋ねられても効果などについてあまりピンと来ていない人が多かったのかもしれませんね。

まとめ

この記事では、マトリックス解析法について比較的簡単な分析の流れを紹介しました。計算内容も今回は割愛しました。まずはこの手法が、多岐にわたる項目で収集したデータの規模を縮小し、相関関係を可視化するためのものということを押さえてください。

今回の計算の内容を理解するには統計法の知識が必要です。実際はExcelやソフトウェアでシミュレーションを行うケースがほとんどですが、そうだとしてもまずは統計学の基礎的な知識を学習することをお勧めします。

記事一覧:【連載】「新QC&QC7つ道具」基本のキ

執筆者プロフィール

facet代表 ライター、編集者。

一般社団法人 日本デジタルライターズ協会 会員。

町工場でのトレースや設計補助、メーカーでの設計製造現場での実務を経験した後、アイティメディア株式会社に入社。「MONOist」の立上げから参画し、月間100万PV以上の業界最大手サイトに成長させるべく尽力した。MONOistの編集記者として約12年間、技術解説記事の企画や執筆の他、広告企画および制作、イベント企画など、幅広く携わる。

2019年には3D設計コンサル企業の株式会社プロノハーツにジョインし、広報・マーケティング担当として従事する傍らで、製造業に特化したライティング事業を展開する。

2020年5月に個人事業として独立。

■主な執筆歴

- アイティメディア「MONOist」「TechFactory」「キーマンズネット」

- 日経BP「日経ものづくり」「日経クロステック」

- 金森産業「PlaBase」

- オートデスク「Redshift」

■書籍

- 一般社団法人セーフティグローバル推進機構

- 『実践!ウェルビーイング世界最強メソッド「ビジョン・ゼロ」』(日経BP)

- 「カーボンニュートラル 注目技術50」(日経BP、ムック)

- 「SDV革命 次世代自動車のロードマップ」(日経BP)