目次

関連リンク:「図面・図面記号」に関する記事一覧

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧

図面縮尺の基本知識と重要性

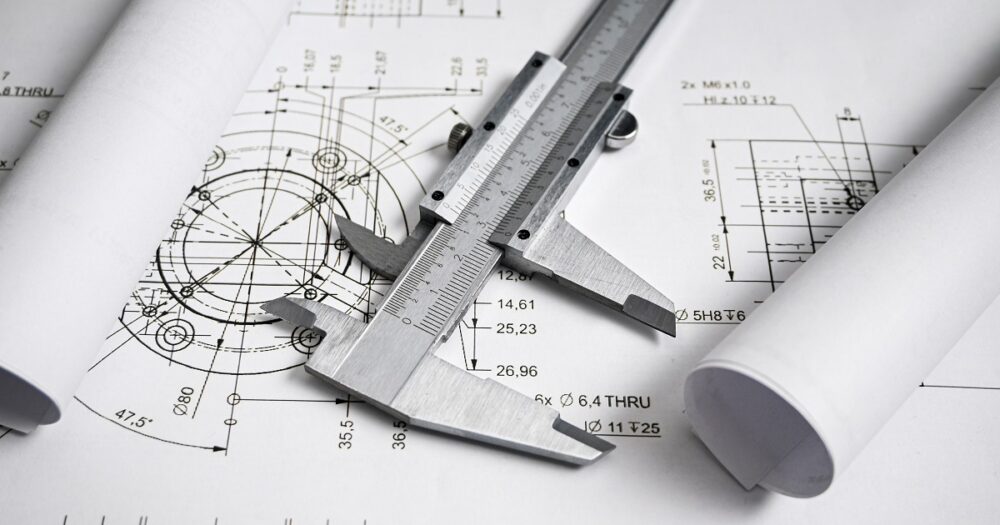

図面縮尺とは、実際の物体の大きさと図面上の大きさの比率を表す数値です。製造業では、部品の詳細から大型設備まで様々なサイズの対象物を図面化する必要があるため、適切な縮尺の選択が品質管理や製造精度に直接影響します。

図面縮尺の定義と基本的な考え方

縮尺は「図面上の距離÷実際の距離」で表現され、1/100や1/50といった分数形式で記載されます。1/100の縮尺では、実物の100分の1のサイズで図面に描かれるため、実際に1mの長さは図面上では1cmとして表示されます。この基本原理を理解することで、図面から実寸への変換や、逆に実寸から図面上のサイズを計算することが可能になります。

縮尺率と換算率は密接に関係しており、縮尺1/100の場合、換算率は100倍となります。つまり、図面上の1cmは実際には100cmを意味し、この換算率を使って寸法の確認や加工指示を行います。

製造業における図面縮尺の役割

製造業では、図面縮尺が設計意図を伝えるうえで中心的な役割を果たします。部品の詳細な加工情報から全体的な配置関係まで、一枚の図面で効率的に情報を伝達するために、適切な縮尺選択が不可欠です。機械設計図面ルールに基づいた縮尺設定により、設計者の意図が製造現場に正確に伝わり、品質のばらつきが減少し、生産効率も向上します。

また、図面サイズとの関係も重要な要素です。A4やA3といった標準的な用紙サイズに収まるよう縮尺を調整することで、保管や配布、現場での取り扱いが容易になり、図面管理や情報共有がスムーズになります。

デジタル化時代の縮尺概念

現代の製造業では、CAD縮尺設定による電子図面が主流となっており、従来の紙図面とは異なる縮尺の考え方が求められています。CADソフトでは原寸で描画し、出力時に縮尺を設定する方法が一般的です。これにより、寸法は常に実寸で表示され、現場での寸法解釈ミスを防げます。

デジタル図面では、画面上での拡大縮小表示と印刷時の縮尺設定を区別することが重要です。設計者は原寸スケールで作業を行い、必要に応じて拡大スケールや縮小スケールを使い分けて詳細部分の確認や全体把握を行います。以下は、一般的な縮尺表記とその意味になります。

| 縮尺表記 | 意味 | 図面上1cm | 実際のサイズ |

|---|---|---|---|

| 1:1(等倍) | 原寸 | 1cm | 1cm |

| 1:10 | 10倍拡大 | 1cm | 1mm |

| 1/10 | 10分の1縮小 | 1cm | 10cm |

| 1/100 | 100分の1縮小 | 1cm | 100cm(1m) |

製造業でよく使われる縮尺の種類と特徴

製造業では対象物のサイズや用途に応じて、様々な縮尺が使い分けられています。適切なスケール種類の選択により、必要な情報を効率的に図面に盛り込み、製造現場での理解度を高めることができます。

拡大縮尺(1:2、1:5、1:10など)の用途

拡大スケールは、実物よりも大きく描画する縮尺で、主に精密部品や微細な加工部分の詳細を示す際に用いられます。1:2や1:5の拡大縮尺により、ねじ穴の位置やR面取りの詳細など、通常サイズでは判読困難な情報を明確に表現できます。特に、電子部品や精密機械の部品図では、寸法公差や表面処理の指示を正確に伝達するために拡大縮尺が不可欠です。

拡大縮尺を使用する際は、部品詳細表示方法として局部拡大図や詳細図として併記することが一般的です。これにより、全体の配置関係を把握しながら、重要部分の詳細情報も同時に確認できる効率的な図面構成が実現されます。

等倍縮尺(1:1)の適用場面

原寸スケールは、図面上のサイズと実際のサイズが同じ1:1の縮尺です。中小サイズの部品や、寸法精度が特に重要な製品の製図に使用されます。工具や治具、小型の機械部品などでよく採用され、製造現場での直感的な理解を促進します。

等倍縮尺の利点は、図面上で測定した値がそのまま実寸として使用できることです。現場作業者が定規やノギスを使って図面から直接寸法を読み取ることができ、計算ミスや換算エラーを最小限に抑えられます。

縮小縮尺(1/2、1/5、1/10、1/50、1/100など)の使い分け

縮小スケールは製造業で最も多用される縮尺種類で、大型設備や建築構造物、配管系統図などに適用されます。1/10から1/50は中型の設備や機械全体図に、1/100以上は工場レイアウトや大型プラントの図面に使用されることが一般的です。

縮小縮尺選択の際は、図面に盛り込む情報量と判読性のバランスを考慮する必要があります。縮尺が小さすぎると詳細情報が読み取れなくなり、大きすぎると全体把握が困難になります。製造業図面では、対象物の性質と使用目的を十分検討した上で最適な縮尺を決定しましょう。

特殊用途の縮尺選択

地形図縮尺問題例題でもよく取り上げられるように、製造業でも特殊な用途に応じた縮尺選択が求められる場面があります。例えば、工場の敷地計画や環境影響評価図面では、1/500や1/1000といった大縮尺を使用することがあります。

また、製品のカタログや提案書用の図面では、視覚的なインパクトを重視して非標準的な縮尺を採用する場合もあります。ただし、このような特殊縮尺を使用する際は、図面上に明確に縮尺を表記し、関係者への周知を徹底することが品質管理上重要です。以下は、各部品や設備に適した縮尺例になります。

- 精密部品:1:2~1:10(拡大縮尺)

- 一般部品:1:1(等倍縮尺)

- 中型機械:1/2~1/10(小縮小縮尺)

- 大型設備:1/20~1/100(中縮小縮尺)

- 工場レイアウト:1/200~1/1000(大縮小縮尺)

図面縮尺の計算方法と実践的な活用法

図面縮尺の計算は製造業務の基本スキルの一つですが、正確な縮尺計算方法を身につけることで、設計ミスや製造エラーを大幅に削減できます。ここでは、基本的な計算式から応用的な変換方法まで、実際の業務で役立つ計算手法を解説します。

基本的な縮尺計算式と変換方法

縮尺の基本計算式は「図面上の距離 ÷ 実際の距離 = 縮尺」で表されます。例えば、実際の長さが2mの部品を図面上で2cmで描く場合、2cm ÷ 200cm = 1/100となり、1/100縮尺で描かれていることが分かります。この基本式を応用することで、任意の縮尺での図面作成や、既存図面からの実寸計算が正確に行えるようになります。

逆算の場合は「図面上の距離 × 縮尺の分母 = 実際の距離」で計算します。図面上で3cmの寸法が1/50縮尺で描かれている場合、3cm × 50 = 150cm(1.5m)が実際のサイズになります。この図面単位変換の考え方は、現場での寸法確認や加工指示において頻繁に使用されます。

縮尺変更時の計算手順

既存の図面を異なる縮尺に変更する場合の計算方法も重要な技術です。1/100の図面を1/50に変更する場合、倍率は(1/50)÷(1/100)= 2倍となり、図面上のすべての寸法を2倍にする必要があります。

コピー時の縮尺調整では、コピー機の倍率設定を正確に計算することが求められます。元の縮尺から目標縮尺への変換倍率を事前に計算し、コピー機の設定値として入力することで、正確な縮尺変更が可能になります。ただし、コピー機による拡大縮小では若干の誤差が生じる可能性があるため、重要な図面では専用ソフトでの処理を推奨します。

実寸と図面の関係を理解する計算練習

実践的な計算スキルを身につけるため、様々なケースでの計算練習が効果的です。例えば、工場の機械配置図が1/200で描かれており、図面上で機械間の距離が5cmの場合、実際の距離は5cm × 200 = 1000cm(10m)となります。

また、部品図面で直径8mmの穴が1:2の拡大縮尺で描かれている場合、図面上では16mmの円として表示されます。このような実寸と図面の関係を正確に把握することで、設計意図の理解と製造精度の向上が実現されます。

三角スケールを使った効率的な測定方法

三角スケールは製造現場で広く使用される測定ツールで、複数の縮尺に対応した目盛りが刻まれています。1/100、1/200、1/300、1/500、1/600の縮尺に対応したスケールを使用することで、図面から直接実寸を読み取ることができます。三角スケールを使用することで計算の手間を省き、測定精度の向上と作業効率化を同時に実現できます。

三角スケールの使い方をマスターすることで、現場での迅速な寸法確認が可能になります。特に、施工現場や検査工程では、図面と実物を照合する際の重要なツールとして活用されています。以下では、異なる元縮尺と変更後縮尺を使って図面上の寸法を実際の寸法に変換する際の計算例を示します。

| 元縮尺 | 変更後縮尺 | 変換倍率 | 計算例(図面上3cm) |

|---|---|---|---|

| 1/100 | 1/50 | 2倍 | 3cm → 6cm |

| 1/50 | 1/100 | 0.5倍 | 3cm → 1.5cm |

| 1/200 | 1/100 | 2倍 | 3cm → 6cm |

| 1:1 | 1/10 | 0.1倍 | 3cm → 0.3cm |

用途別の最適な縮尺選択と選び方のポイント

製造業において適切な図面サイズ選び方と縮尺選択は、製品品質と作業効率に直結する重要な判断です。対象物の特性、使用目的、情報量などを総合的に考慮した縮尺選択により、効果的な技術情報伝達が実現されます。

部品設計における縮尺選択基準

部品設計では、部品のサイズと必要な詳細レベルに応じて縮尺を決定します。小型精密部品(10mm以下)では1:2や1:5の拡大縮尺を使用し、ねじ穴や微細加工部の詳細を明確に表示します。中型部品(10mm~500mm)では1:1の等倍縮尺が一般的で、現場での直感的な理解を促進し、測定作業の効率化が図れます。

大型部品(500mm以上)では1/2から1/10の縮小縮尺を採用し、全体形状の把握と重要寸法の表示を両立させます。この場合、局部詳細図を併用して、加工上重要な部分は拡大表示することが推奨されます。

設備・機械図面での縮尺設定方針

機械設備の図面では、全体配置の把握と個別部品の詳細表示を効率的に行える縮尺選択が重要です。単体機械では1/5から1/20程度の縮尺で全体を表示し、重要部分は拡大図で補完する構成が一般的です。

生産ライン全体や大型設備では1/50から1/200の縮尺を使用し、機器配置や動線計画に必要な情報を効果的に表現します。このような大縮尺図面では、保守点検のためのアクセス経路や安全距離の確保状況も同時に確認できるよう、計画的な情報配置が求められます。

工場レイアウト・配管図の縮尺決定

工場レイアウト図では、建物全体の把握と設備配置の詳細確認を両立できる縮尺選択が必要です。一般的に1/100から1/500の範囲で、工場規模と表示したい情報量に応じて決定します。

配管図面では、配管ルートの全体把握のため1/100から1/200程度の縮尺を基本とし、複雑な接続部分や重要なバルブ配置については局部拡大図で詳細を示します。配管径の表示や流体の種類識別が容易になるよう、適切な線の太さと記号配置を心がけることが重要です。

図面の推奨縮尺と設計プロセスの指針

図面種類別の推奨縮尺について、製造業では図面の種類と用途に応じて、最適な縮尺を選定することが重要です。これらの縮尺は経験的に確立されたものであり、効率的な図面作成を実現するための指針として機能します。ただし、製品の特性や会社の図面標準に応じて柔軟に調整することが実用的です。

下記では、図面作成時の選定基準や設計プロセスの指針を表しています。

- 対象物のサイズを把握し、標準用紙サイズに適合する縮尺を選定

- 必要な詳細レベルと全体把握のバランスを検討

- 使用者(設計者、製造者、検査者)の要求事項を整理

- 既存の社内図面標準や業界慣例との整合性を確認

- 局部拡大図や詳細図による補完の必要性を判断

CADソフトでの縮尺設定とAI活用による効率化

現代の製造業では、CADソフトウェアによる図面作成が標準となっており、従来の手描き図面とは異なる縮尺管理手法が求められています。さらに、AI技術の進歩により、図面作成や縮尺計算の自動化・効率化が急速に進んでいます。

主要CADソフトでの縮尺設定手順

主要CADソフトは、原寸描画が基本原則となっており、モデル空間で実寸で作図し、レイアウト空間で印刷縮尺を設定する方式が採用されています。この方法により、寸法値は常に実寸で表示されるため、設計者や製造現場での混乱を避けることができ、精度の高い製図が実現されます。

3DCADでは、3Dモデルから2D図面を生成する際に縮尺を指定します。ビューの作成時に適切な縮尺を選択することで、全体図と詳細図を効率的に配置し、情報の整理された図面を作成できます。

図面テンプレートと縮尺標準化

効率的な図面作成のため、会社標準の図面テンプレートに推奨縮尺を設定することが重要です。部品種類別、製品分野別にテンプレートを整備し、適切な縮尺設定を標準化することで、図面品質の均一化と作業時間の短縮が実現されます。

テンプレートには縮尺表示の書式や位置も標準化し、図面の可読性向上を図ります。また、縮尺に応じた文字サイズや線の太さの自動調整機能を設定することで、印刷後の見やすさも同時に確保できます。

AI技術による図面解析と縮尺最適化

AI図面解析技術の発展により、既存図面の縮尺適正性の自動判定や、最適縮尺の提案が可能になっています。機械学習アルゴリズムを用いて、過去の図面データから縮尺選択のパターンを学習し、新規図面作成時の縮尺推奨機能として活用されています。

さらに、大規模言語モデルを活用した縮尺計算の自動化も注目されています。複雑な比例計算や縮尺変換を自然言語で問い合わせることで、瞬時に正確な計算結果を得ることができ、設計業務の効率化に貢献しています。

製造業のAI活用事例と今後の展望

製造業では、AI技術を活用した図面管理システムの導入が進んでいます。図面の自動分類、縮尺の統一性チェック、類似図面の検索など、従来手作業で行っていた業務の自動化が実現されています。特に大企業では、数万枚に及ぶ過去図面の縮尺整合性チェックや、設計標準への適合性確認をAIで自動化し、大幅な業務効率向上を達成しています。

今後は、設計意図の自動解析による最適縮尺提案や、3Dモデルから2D図面生成時の自動縮尺選択など、より高度なAI活用が期待されています。また、VRやARとの連携により、実寸確認の新しい手法も開発が進んでいます。

まとめ

図面の縮尺は製造業における品質管理と効率的な情報伝達の要となる重要な要素です。基本的な計算方法から応用的な活用法まで、正確な知識を身につけることで設計ミスや製造エラーを大幅に削減できます。

対象物のサイズや用途に応じた適切な縮尺選択により、必要な情報を効率的に図面に盛り込むことが可能になります。CADソフトの活用やAI技術の導入により、従来の手作業による縮尺管理から、より精密で効率的な図面作成環境への移行が進んでいます。

製造現場での実用性を重視し、三角スケールなどの測定ツールとデジタル技術を組み合わせることで、現代的な図面管理体制を構築できます。継続的な技術習得とツール活用により、製造業における図面品質の向上と生産性の向上を実現していきましょう。

関連リンク:「図面・図面記号」に関する記事一覧

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧

参考文献

https://zumen-bank.com/column/1389

https://doboku-koji.com/scale/