目次

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧

BIM/CIMとは?基本概念と定義

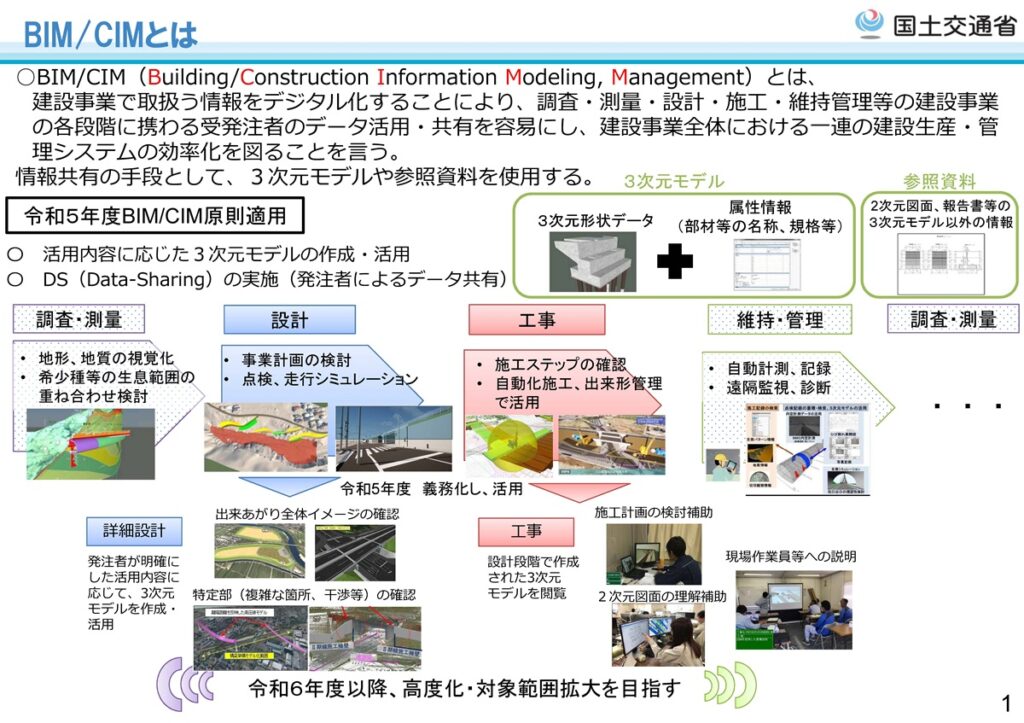

BIM/CIMは、建設プロジェクトを3次元モデルで管理し、設計から施工、維持管理までの全ライフサイクルにわたって情報を統合的に活用する技術です。従来の2次元図面による管理と比較して、視覚的な理解が容易になるだけでなく、関係者間での情報共有が飛躍的に向上します。まずは、BIMとCIMそれぞれの定義を明確にしていきましょう。

BIM(Building Information Modeling)の定義

BIMとは、建築物の3次元デジタルモデルに、構造や設備、材料などの属性情報を付加したデータベースのことを指します。単なる3Dモデルではなく、各部材に関する詳細な情報が紐づけられているため、設計変更が生じた際にも関連する情報が自動的に更新されます。これにより、設計ミスや施工段階での手戻りを大幅に削減できます。BIMは主に建築分野で活用されており、ビルやマンション、商業施設などの建設プロジェクトで導入が進んでいます。

CIM(Construction Information Modeling)の定義

CIMは、BIMの概念を土木分野に拡張したもので、道路や橋梁、トンネル、ダムなどの社会インフラ整備に適用される技術です。土木構造物は建築物と比較して規模が大きく、地形や地質などの自然条件の影響を強く受けるため、より広範囲な情報統合が求められます。CIMでは、測量データやドローンによる空中写真、地質調査データなども統合し、プロジェクト全体を可視化します。国土交通省が推進するi-Constructionの中核技術として位置づけられており、公共工事での導入が加速しています。

引用元:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001590426.pdf

BIMとCIMの違いと共通点

BIMとCIMは基本的な考え方は共通しており、どちらも3次元モデルに情報を統合して管理する点では同じです。両者の主な違いは対象分野にあり、BIMは建築、CIMは土木インフラを対象としています。しかし、近年では両技術の境界が曖昧になりつつあり、建築と土木が融合した大規模プロジェクトでは、両者を統合的に活用するケースも増えています。

下記の比較表も参考にしてみてください。

| 項目 | BIM | CIM |

|---|---|---|

| 対象分野 | 建築(ビル、マンション等) | 土木(道路、橋梁、トンネル等) |

| 主な利用者 | 建築設計事務所、ゼネコン | 土木設計コンサル、建設会社 |

| 扱うデータ | 建物の構造、設備、材料情報 | 地形、地質、測量データ等 |

| 政策的背景 | 民間主導で普及 | 国土交通省のi-Construction推進 |

BIM/CIMを導入するメリット

BIM/CIMの導入は、建設プロジェクトのあらゆる段階においてメリットをもたらします。従来の2次元図面による管理では見過ごされがちだった問題を事前に発見でき、プロジェクト全体の効率化とコスト削減を実現します。ここでは、主要なメリットを詳しく見ていきましょう。

設計品質の向上と手戻りの削減

3次元モデル上で設計段階から構造物の干渉チェックや施工シミュレーションを行えるため、設計ミスや施工段階での手戻りを大幅に削減できます。従来は施工段階で初めて発覚していた配管と構造部材の干渉などの問題を、設計段階で検出して修正できるのです。これにより、設計変更に伴うコストや工期の遅延を最小限に抑えられます。また、発注者や施工者が3次元モデルを見ながら協議できるため、認識のズレによるトラブルも防げます。

プロジェクト関係者間の情報共有促進

BIM/CIMでは、設計者、施工者、発注者、維持管理者など、プロジェクトに関わる全ての関係者が同じ3次元モデルを共有できます。2次元図面では専門知識がないと理解が難しかった情報も、3次元モデルであれば直感的に把握できるため、コミュニケーションの質が向上します。さらに、クラウド環境でモデルを共有すれば、遠隔地にいる関係者も常に最新の情報にアクセスでき、意思決定のスピードが格段に上がります。

生産性向上とコスト削減の実現

BIM/CIMの活用により、設計から施工、維持管理までの各段階で作業時間を短縮でき、全体として20~30%程度の生産性向上が報告されています。図面作成の自動化や数量計算の効率化により、技術者はより創造的な業務に時間を割けるようになります。また、施工段階では3次元モデルを基にした施工計画により、無駄な作業や材料のロスを削減できます。維持管理段階でも、竣工時のモデルを活用することで点検や修繕の計画が立てやすくなり、ライフサイクル全体でのコスト削減につながります。

デジタル資産の蓄積と継承

BIM/CIMで作成された3次元モデルとそれに紐づく情報は、プロジェクト完了後もデジタル資産として残ります。従来は図面や報告書として保管されていた情報が、検索・活用しやすい形で蓄積されるため、将来の改修や増築時に過去の設計情報を容易に参照できます。また、熟練技術者のノウハウをモデルに反映させることで、技術継承の手段としても活用できます。

下記は、BIM/CIMで蓄積するデジタル資産の活用項目一覧になります。

- 設計変更時の影響範囲の即座の把握

- 施工手順の事前シミュレーションによる最適化

- 材料の数量自動算出による積算業務の効率化

- 維持管理段階での点検履歴の一元管理

- 過去プロジェクトのデータベース活用による設計効率化

BIM/CIMの具体的な活用方法

BIM/CIMは建設プロジェクトの各段階で多様な活用方法があります。ここでは、設計段階から維持管理段階まで、実際にどのように活用されているのかを具体的に解説します。各段階での活用ポイントを理解することで、自社プロジェクトへの導入イメージが明確になるでしょう。

設計段階での活用ポイント

設計段階では、3次元モデルを活用した干渉チェックや視覚的なプレゼンテーションが主な活用方法となります。構造、意匠、設備などの各分野で作成されたモデルを統合し、部材同士の干渉がないかを自動的にチェックします。発見された問題は設計段階で修正できるため、施工時のトラブルを未然に防げます。また、発注者へのプレゼンテーションでは、完成イメージを3次元で示すことで、より説得力のある提案が可能になります。さらに、日照シミュレーションや構造解析などの高度な検討も、3次元モデルをベースに効率的に実施できます。

施工段階での実践的活用法

施工段階では、BIM/CIMモデルを基にした施工計画の立案や、現場での施工管理に活用できます。施工手順を3次元モデル上でシミュレーションすることで、重機の配置や作業動線の最適化が可能になります。また、タブレット端末を使って現場で3次元モデルを参照しながら作業を進めることで、図面の読み間違いを防げます。さらに、ドローンで撮影した現場の状況とBIM/CIMモデルを比較することで、施工の進捗管理や出来形管理を効率化できます。

維持管理段階での長期的活用

維持管理段階では、竣工時のBIM/CIMモデルに点検履歴や修繕情報を追加していくことで、施設のデジタルツインとして活用できます。定期点検時には3次元モデル上で劣化箇所を記録し、過去の点検データと比較することで劣化の進行状況を把握できます。大規模修繕の計画時には、モデルを参照して必要な材料や工事範囲を正確に算出できるため、コストの見積もり精度が向上します。

BIM/CIMの段階別活用方法と期待効果は以下のとおりです。

| 段階 | 主な活用方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 設計段階 | 干渉チェック、視覚的プレゼン | 設計ミスの削減、発注者の理解促進 |

| 施工段階 | 施工シミュレーション、進捗管理 | 施工効率化、工期短縮 |

| 維持管理段階 | 点検履歴管理、修繕計画 | 維持管理コスト削減、長寿命化 |

BIM/CIMの導入方法とステップ

BIM/CIMを自社のプロジェクトに導入するには、計画的なアプローチが必要です。いきなり全社的に導入するのではなく、段階的に進めることで、導入リスクを抑えながら効果を最大化できます。ここでは、導入ステップと各段階での注意点を解説します。

導入前の準備と体制構築

BIM/CIM導入の第一歩は、社内での推進体制を構築し、導入の目的と目標を明確にすることです。経営層の理解とコミットメントを得た上で、各部門から推進メンバーを選定します。まずは小規模なパイロットプロジェクトを選定し、そこでの成功体験を社内に広げていくアプローチが効果的です。また、既存の業務フローを分析し、BIM/CIM導入によってどの業務がどう変わるのかを事前に整理しておくことが重要です。社員への教育計画も並行して策定し、段階的にスキルアップを図る体制を整えましょう。

適切なソフトウェアとツールの選定

BIM/CIMソフトウェアは多数存在し、それぞれ得意分野や操作性が異なります。自社のプロジェクト特性や既存の業務フローに合ったツールを選定することが重要です。また、モデルの閲覧や簡易的な編集ができるビューワーソフトも併せて導入すると、BIM/CIMに不慣れな関係者とも円滑に情報共有できます。

人材育成と社内標準の整備

BIM/CIMの効果を最大化するには、技術的なスキル習得だけでなく、業務プロセス全体の見直しと社内標準の整備が不可欠です。モデルの作成ルールや命名規則、属性情報の入力基準などを社内で統一することで、誰が作成したモデルでも他のメンバーが活用できるようになります。

BIM/CIMデータ標準と人材育成の運用チェック項目は下記のとおりです。

- 経営層を含めた推進体制の確立

- パイロットプロジェクトでの試行と検証

- 自社の業務特性に合ったソフトウェアの選定

- 段階的な教育プログラムの実施

- モデル作成基準や運用ルールの文書化

- 定期的な効果測定と改善活動

まとめ

BIM/CIMは、建設業界のデジタルトランスフォーメーションを推進する中核技術として、今後ますます重要性が高まっていきます。3次元モデルに情報を統合することで、設計品質の向上、手戻りの削減、生産性の向上など、多岐にわたるメリットを実現できます。

国土交通省の政策的後押しもあり、特に大規模プロジェクトにおいてはBIM/CIMの活用が標準となりつつあります。自社のプロジェクトにBIM/CIMを導入し、デジタル化の波を先取りすることが、建設業界における競争力の強化につながるでしょう。

本記事で紹介した基本概念や導入方法を参考に、まずは小規模なプロジェクトからBIM/CIMの活用を始めてみることをおすすめします。実際の導入経験を通じて、自社に最適な活用方法を見出し、段階的に適用範囲を広げていくことで、BIM/CIMの真価を発揮できるはずです。

関連リンク:「図面管理」に関する記事一覧